更新日: 2025年3月31日

【終了しました】市川市文学プラザ開館記念展示 いちかわ文学早分かり

2005年10月25日~2006年3月

いちかわ文学の始まりから市川市文学プラザ開館までの

文学史の流れをコンパクトに紹介する導入展示

|

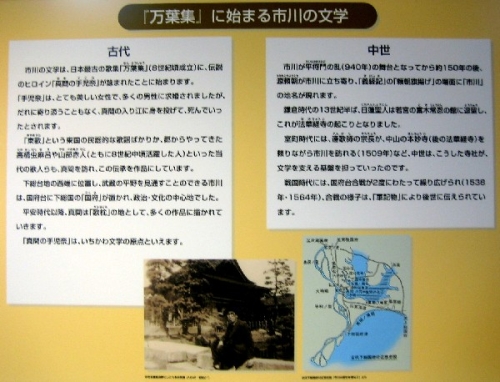

1 『万葉集』の「真間の手児奈」に始まる市川の文学(古代)

?市川の文学は、日本最古の歌集『万葉集』(八世紀頃成立)に、伝説のヒロイン「真間(まま)の手児奈(てこな)」が詠まれたことに始まります。

?「手児奈」は、とても美しい女性で、多くの男性に求婚されましたが、だれに寄り添うこともなく、真間の入り江に身を投げて、死んでいったとされます。

?「東歌(あずまうた)」という、東国の民謡的な歌謡ばかりか、都からやってきた高橋虫麻呂(たかはしむしまろ)や山部赤人(やまべのあかひと)(ともに八世紀中頃活躍した人)といった当代の歌人らも、真間を訪れ、この伝承を作品にしています。

?下総台地の西端に位置し、武蔵の平野を見通すことのできる市川は、国府台に下総国の「国府(こくふ」が置かれ、古代の政治・文化の中心地でした。

?真間の台地の下まで入り込んでいた「真間の入り江」の名残りは、手児奈霊堂わきに遺された池に、今もうかがうことができます。

?平安時代以降、真間は「歌枕(うたまくら)」の地として、多くの作品に描かれ、手児奈も、現代に至るまでさまざまな文学作品に取り上げられていきます。

?「真間の手児奈」は、まさに、市川文学の原点といえます。

?「手児奈」は、とても美しい女性で、多くの男性に求婚されましたが、だれに寄り添うこともなく、真間の入り江に身を投げて、死んでいったとされます。

?「東歌(あずまうた)」という、東国の民謡的な歌謡ばかりか、都からやってきた高橋虫麻呂(たかはしむしまろ)や山部赤人(やまべのあかひと)(ともに八世紀中頃活躍した人)といった当代の歌人らも、真間を訪れ、この伝承を作品にしています。

?下総台地の西端に位置し、武蔵の平野を見通すことのできる市川は、国府台に下総国の「国府(こくふ」が置かれ、古代の政治・文化の中心地でした。

?真間の台地の下まで入り込んでいた「真間の入り江」の名残りは、手児奈霊堂わきに遺された池に、今もうかがうことができます。

?平安時代以降、真間は「歌枕(うたまくら)」の地として、多くの作品に描かれ、手児奈も、現代に至るまでさまざまな文学作品に取り上げられていきます。

?「真間の手児奈」は、まさに、市川文学の原点といえます。

展示内容

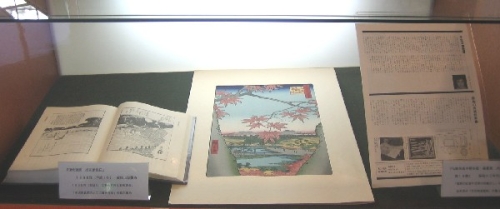

| 『現代語訳 成田参詣記』1998年(平成10) 成田山新勝寺 | 1858年(安政5)年に刊行された名所図会。「手児奈真間の入江に身を投る」の絵が載る |

| 『伝統芸術手摺木版・廣重画 大錦名所江戸百景 第19巻』 昭和40年代か 山田書院 | 「真間の紅葉手古那の社継はし」の巻に水木洋子「手児奈堂散策」が載る。水木洋子蔵書 |

2 頼朝も日蓮も活躍した中世

市川が平将門(たいらのまさかど)の乱(940年)の舞台となってから約150年の後、源頼朝(みなもとのよりとも)が市川に立ち寄り、『義経記【ぎけいき】』の「頼朝旗揚げ」の場面に、「市川」の地名が現れます。

鎌倉時代の13世紀半ば、日蓮聖人(にちれんしょうにん)は、若宮の富木常忍(ときじょうにん)の館に逗留し、これが法華経寺(ほけきょうじ)の起こりとなりました。

室町時代には、連歌師(れんがし)の宗長(そうちょう)が、中山の本妙(ほんみょう)寺を頼りながら市川を訪れ(1509年)、「東路(あずまぢ)の津登(つと)」を著しました。中世は、こうした寺社が、文学を支える基盤を担っていったのです。

戦国時代には、足利(あしかが)氏・北条(ほうじょう)氏・里見(さとみ)氏らによる国府台合戦が、二度にわたって繰り広げられ(1538年・1564年)、合戦の様子は、「軍記物」により後世に伝えられています。以降、国府台は、古戦場の地として、知られるようになっていきます。

鎌倉時代の13世紀半ば、日蓮聖人(にちれんしょうにん)は、若宮の富木常忍(ときじょうにん)の館に逗留し、これが法華経寺(ほけきょうじ)の起こりとなりました。

室町時代には、連歌師(れんがし)の宗長(そうちょう)が、中山の本妙(ほんみょう)寺を頼りながら市川を訪れ(1509年)、「東路(あずまぢ)の津登(つと)」を著しました。中世は、こうした寺社が、文学を支える基盤を担っていったのです。

戦国時代には、足利(あしかが)氏・北条(ほうじょう)氏・里見(さとみ)氏らによる国府台合戦が、二度にわたって繰り広げられ(1538年・1564年)、合戦の様子は、「軍記物」により後世に伝えられています。以降、国府台は、古戦場の地として、知られるようになっていきます。

展示内容

| 『義経記 日本古典文学全集31』1971年(昭和46) 小学館 | 室町時代に成立したとされる源義経の一代物語。源頼朝旗揚げの場面に「市川」が現れる |

| 宮尾登美子『宮尾本平家物語3』2003年(平成15) 朝日新聞社 | 北条政子に仕える女性として「手古奈(てこな)」と名乗る人物が登場する |

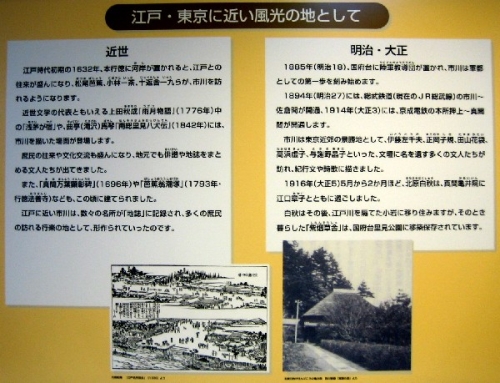

3 松尾芭蕉や小林一茶も訪れた賑わいの近世

江戸時代初期の1632年、本行徳に河岸(かし)が置かれると、江戸との往来が盛んになり、松尾芭蕉(まつおばしょう)、小林一茶(こばやしいっさ)、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)らが、市川を訪れるようになります。ことに一茶は、しばしば市川に逗留し、市川を作品に描いています。

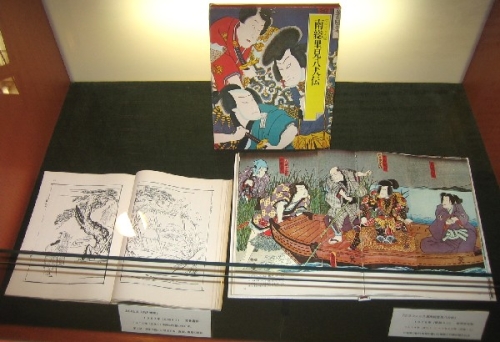

近世文学の代表ともいえる上田秋成(うえだあきなり)『雨月(うげつ)物語』(1776年)中の「浅茅が宿(あさじがやど)」や、曲亭(滝沢)馬琴(きょくてい(たきざわ)ばきん)『南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)』(1842年)には、市川を描いた場面が登場します。

庶民の往来や文化交流も盛んになり、地元でも、俳諧(はいかい)や地誌をまとめる文人たちが出てきました。

また、文学を顕彰しようという機運も生まれ、「真間万葉顕彰碑」(1696年)や「芭蕉翁潮塚(ばしょうおううしおづか)」(1793年・行徳法善寺(ほうぜんじ))なども建てられました。 江戸に近い市川は、数々の名所が「地誌」に記録され、多くの庶民の訪れる行楽の地として、形作られていったのです。

近世文学の代表ともいえる上田秋成(うえだあきなり)『雨月(うげつ)物語』(1776年)中の「浅茅が宿(あさじがやど)」や、曲亭(滝沢)馬琴(きょくてい(たきざわ)ばきん)『南総里見八犬伝(なんそうさとみはっけんでん)』(1842年)には、市川を描いた場面が登場します。

庶民の往来や文化交流も盛んになり、地元でも、俳諧(はいかい)や地誌をまとめる文人たちが出てきました。

また、文学を顕彰しようという機運も生まれ、「真間万葉顕彰碑」(1696年)や「芭蕉翁潮塚(ばしょうおううしおづか)」(1793年・行徳法善寺(ほうぜんじ))なども建てられました。 江戸に近い市川は、数々の名所が「地誌」に記録され、多くの庶民の訪れる行楽の地として、形作られていったのです。

展示内容

| 上田秋成『雨月物語』1967年(昭和42) 文化書房 | 1776年(安永5)刊行の物語の影印本。第3話「浅茅が宿」に登場する、真間の廃屋の挿絵 |

| 『グラフィック版南総里見八犬伝』1978年(昭和53) 世界文化社 | 1814年(文化11)~1842年(天保13)に曲亭(滝沢)馬琴が書いた物語に行徳が描かれる |

4 鉄道を使って多くの文人が訪れた明治・大正

1885(明治18)、国府台に陸軍教導団(きょうどうだん)が置かれ、市川は軍都としての第一歩を刻み始めます。

1894年(明治27)年には、総武鉄道(現在のJR総武線)の市川~佐倉間が開通、1914年(大正3)には、京成電鉄の本所押上~真間間が開通します。

市川は東京近郊の景勝地として、伊藤左千夫(いとうさちお)、正岡子規(まさおかしき)、田山花袋(たやまかたい)、高浜虚子(たかはまきょし)、与謝野晶子(よさのあきこ)といった、文壇に名を遺す多くの文人たちの訪れるところとなり、市川の風光は、紀行文や詩歌に描かれました。

1916年(大正5)5月から2か月ほど、北原白秋(きたはらはくしゅう)は、『万葉集』ゆかりの「真間の井」の遺る亀井院(かめいいん)に江口章子(あやこ)とともに過ごし、「葛飾閑吟集(かつしかかんぎんしゅう)」「葛飾小品(かつしかしょうひん)」「雀(すずめ)の卵」などをしたためました。

白秋はその後、江戸川を隔てた小岩に移り住みますが、そのとき暮らした「紫烟草舎(しえんそうしゃ)」が、国府台里見公園に移築保存されています。

1894年(明治27)年には、総武鉄道(現在のJR総武線)の市川~佐倉間が開通、1914年(大正3)には、京成電鉄の本所押上~真間間が開通します。

市川は東京近郊の景勝地として、伊藤左千夫(いとうさちお)、正岡子規(まさおかしき)、田山花袋(たやまかたい)、高浜虚子(たかはまきょし)、与謝野晶子(よさのあきこ)といった、文壇に名を遺す多くの文人たちの訪れるところとなり、市川の風光は、紀行文や詩歌に描かれました。

1916年(大正5)5月から2か月ほど、北原白秋(きたはらはくしゅう)は、『万葉集』ゆかりの「真間の井」の遺る亀井院(かめいいん)に江口章子(あやこ)とともに過ごし、「葛飾閑吟集(かつしかかんぎんしゅう)」「葛飾小品(かつしかしょうひん)」「雀(すずめ)の卵」などをしたためました。

白秋はその後、江戸川を隔てた小岩に移り住みますが、そのとき暮らした「紫烟草舎(しえんそうしゃ)」が、国府台里見公園に移築保存されています。

展示内容

| 伊藤左千夫『野菊の墓』1968年(昭和43) 日本近代文学館 | 1906年(明治39)に発表された代表作。市川から松戸にかけてが舞台となっている。水木洋子蔵書 |

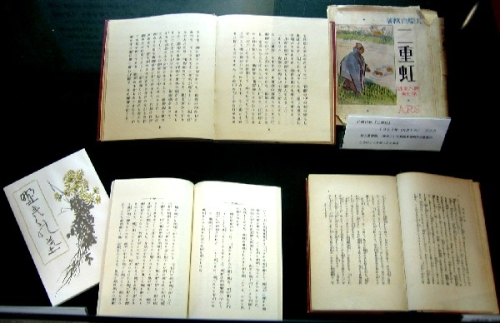

| 北原白秋『二重虹』 1926年(大正15) アルス | 絵入童謡集。「巻末に」で紫烟草舎時代の葛飾のころのことを歌ったとある |

| 北原白秋『白秋小品』 1916年(大正5) 阿蘭陀書房 | 小岩の紫烟草舎に移った直後に刊行。冒頭の「葛飾小品」は、真間かいわいの生活がつづられる |

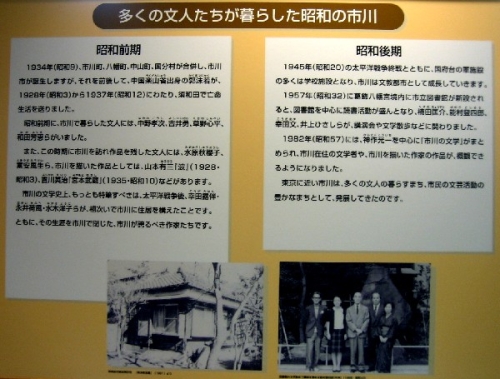

5 戦争を前後して著名作家が暮らした昭和前期

1934年(昭和9)、市川町、八幡町、中山町、国分村が合併し、市川市が誕生しますが、それを前後して、中国楽山(らくざん)出身の郭沫若(かくまつじゃく)が、1928年(昭和3)から1937年(昭和12)にわたり、須和田で亡命生活を送りました。

昭和前期に、市川で暮らした文人には、中野孝次(なかのこうじ)、吉井勇(よしいいさむ)、草野心平(くさのしんぺい)、阪井久良伎(さかいくらき)、和田芳恵(わだよしえ)らがいました。

また、この時期に市川を訪れ作品を残した文人には、水原秋櫻子(みずはらしゅうおうし)、富安風生(とみやすふうせい)ら、市川を描いた作品としては、山本有三(ゆうぞう)『波』(1928・昭和3)、吉川英治(よしかわえいじ)『宮本武蔵(みやもとむさし)』(1935・昭和10)などがあります。

市川の文学史上、もっとも特筆すべきは、太平洋戦争後、幸田露伴(こうだろはん)・永井荷風(ながいかふう)・水木洋子(みずきようこ)らが、相次いで、市川に住居を構えたことです。

露伴は、1946年(昭和21)1月から昭和22年7月まで、荷風は、1946年(昭和21)1月から昭和34年4月まで、水木は、1947年(昭和22)6月から平成15年4月まで市川で暮らし、その生涯を市川で閉じた、市川が誇るべき作家たちです。

昭和前期に、市川で暮らした文人には、中野孝次(なかのこうじ)、吉井勇(よしいいさむ)、草野心平(くさのしんぺい)、阪井久良伎(さかいくらき)、和田芳恵(わだよしえ)らがいました。

また、この時期に市川を訪れ作品を残した文人には、水原秋櫻子(みずはらしゅうおうし)、富安風生(とみやすふうせい)ら、市川を描いた作品としては、山本有三(ゆうぞう)『波』(1928・昭和3)、吉川英治(よしかわえいじ)『宮本武蔵(みやもとむさし)』(1935・昭和10)などがあります。

市川の文学史上、もっとも特筆すべきは、太平洋戦争後、幸田露伴(こうだろはん)・永井荷風(ながいかふう)・水木洋子(みずきようこ)らが、相次いで、市川に住居を構えたことです。

露伴は、1946年(昭和21)1月から昭和22年7月まで、荷風は、1946年(昭和21)1月から昭和34年4月まで、水木は、1947年(昭和22)6月から平成15年4月まで市川で暮らし、その生涯を市川で閉じた、市川が誇るべき作家たちです。

展示内容

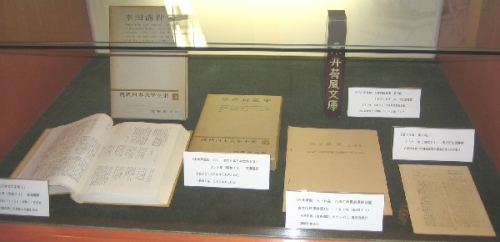

| 『幸田露伴集 現代日本文学全集3』1954年(昭和29) 筑摩書房 | 市川を描いた「野道」(1838・昭和3)が収められ、塩谷賛(土橋利彦)が解説と年譜を担当 |

| 『永井荷風集(二) 現代日本文学全集68』1958年(昭和33) 筑摩書房 | 荷風が亡くなる前年に発行された。「葛飾土産」などが収められる |

| 旧市立図書館 永井荷風文庫 案内板 1950年代 市川市立図書館 | 1959年(昭和34)の永井荷風逝去後、市立図書館内に顕彰コーナーが設けられた |

| 『永井荷風 人・作品 市川市読書会連絡協議会合同読書会資料』 1961年(昭和36) | 永井荷風『?東綺譚』をテーマに、種田政明が講師を務めた |

| 『まつなみ 第6号』1961年(昭和36) 市川市立図書館 | 合同読書会での種田政明の講演記録ほかが載る |

6 さまざまな文学活動が展開した昭和後期

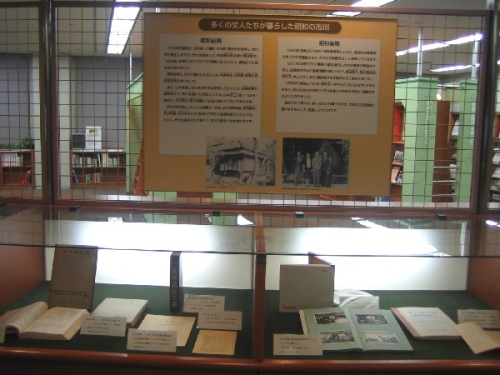

1945年(昭和20)の太平洋戦争終戦とともに、国府台の軍施設の多くは学校施設となり、学園都市として成長していきます。

1957年(昭和32)に葛飾八幡宮境内に市立図書館が新設されると、図書館を中心に読書活動が盛んとなり、楠田匡介(くすだきょうすけ)、能村登四郎(のむらとしろう)、幸田文(こうだあや)、井上ひさし(いのうえひさし)らが、講演会や文学散歩に関わりました。

1982年(昭和57)には、神作光一(かんさくこういち)を中心に『市川の文学』がまとめられ、吉田冬葉(よしだとうよう)、山本真言(やまもとまこと)、柴田白葉女(しばたはくようじょ)、松沢敏行(まつざわびんこう)、山本夏彦(やまもとなつひこ)、五木寛之(いつきひろゆき)、島尾敏雄(しまおとしお)、ら、市川在住の文学者や、山本周五郎(やまもとしゅうごろう)、水上勉(みなかみつとむ)、三島由紀夫(みしまゆきお)ら、市川を描いた作家の作品が、概観できるようになりました。

東京に近い市川は、多くの文人の暮らすまち、市民の文芸活動の豊かなまちとして、発展してきたのです。

1957年(昭和32)に葛飾八幡宮境内に市立図書館が新設されると、図書館を中心に読書活動が盛んとなり、楠田匡介(くすだきょうすけ)、能村登四郎(のむらとしろう)、幸田文(こうだあや)、井上ひさし(いのうえひさし)らが、講演会や文学散歩に関わりました。

1982年(昭和57)には、神作光一(かんさくこういち)を中心に『市川の文学』がまとめられ、吉田冬葉(よしだとうよう)、山本真言(やまもとまこと)、柴田白葉女(しばたはくようじょ)、松沢敏行(まつざわびんこう)、山本夏彦(やまもとなつひこ)、五木寛之(いつきひろゆき)、島尾敏雄(しまおとしお)、ら、市川在住の文学者や、山本周五郎(やまもとしゅうごろう)、水上勉(みなかみつとむ)、三島由紀夫(みしまゆきお)ら、市川を描いた作家の作品が、概観できるようになりました。

東京に近い市川は、多くの文人の暮らすまち、市民の文芸活動の豊かなまちとして、発展してきたのです。

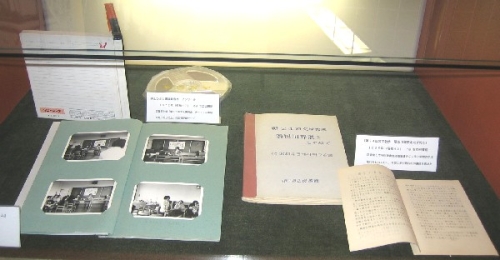

展示内容

| 『第24回文学散歩 隅田川界隈をたずねて』1968年(昭和43) 市川市立図書館 | 図書館と市川市読書会連絡協議会による文学散歩が活発に行われており、今回は能村登四郎が講師を務めた |

| 『市川市読書会連絡協議会作家を囲む会』1961年(昭和36)市川市読書会連絡協議会 | 葉山修平の講演記録写真 |

| 井上ひさし講演録音オープンリール 1972年(昭和47) 市川市立図書館 | 図書館主催「第13回文化講演会 テーマ:日本語の笑いのリズム」の録音記録テープ |

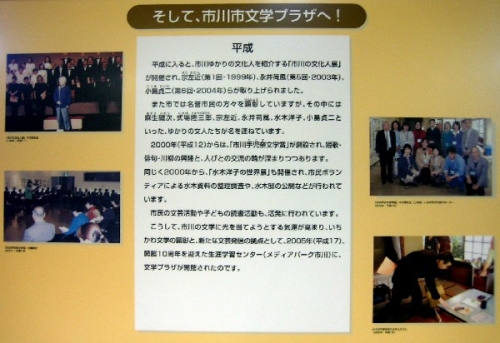

7 そして、市川市文学プラザへ(文学顕彰の機運が高まった平成)

平成に入ると、市川ゆかりの文化人を紹介する「市川の文化人展」が開催され、宗左近(そうさこん)(第1回・1999年)、永井荷風(第5回・2003年)、小島貞二(こじまていじ)(第6回・2004年)らが取り上げられました。

また市では名誉市民の方々を顕彰していますが、その中には、麻生磯次(あそういそじ)、式場隆三郎(しきばりゅうざぶろう)、宗左近、永井荷風、水木洋子、小島貞二といった、ゆかりの文人たちが名を連ねています。

2000年(平成12)からは、「市川手児奈(てこな)文学賞」が創設され、短歌・俳句・川柳の興隆と、人びとの交流の輪が深まりつつあります。

同じく2000年から、「水木洋子の世界展」も開催され、市民ボランティアによる水木資料の整理調査や、水木邸の公開などが、行われています。

市民の文芸活動や子どもの読書活動も、活発に行われています。

こうして、市川の文学に光を当てようとする気運が高まり、いちかわ文学の顕彰と、新たな文芸発信の拠点として、2005年(平成17)、開館10周年を迎えた生涯学習センター(メディアパーク市川)に、文学プラザが開館を迎えたのです。

また市では名誉市民の方々を顕彰していますが、その中には、麻生磯次(あそういそじ)、式場隆三郎(しきばりゅうざぶろう)、宗左近、永井荷風、水木洋子、小島貞二といった、ゆかりの文人たちが名を連ねています。

2000年(平成12)からは、「市川手児奈(てこな)文学賞」が創設され、短歌・俳句・川柳の興隆と、人びとの交流の輪が深まりつつあります。

同じく2000年から、「水木洋子の世界展」も開催され、市民ボランティアによる水木資料の整理調査や、水木邸の公開などが、行われています。

市民の文芸活動や子どもの読書活動も、活発に行われています。

こうして、市川の文学に光を当てようとする気運が高まり、いちかわ文学の顕彰と、新たな文芸発信の拠点として、2005年(平成17)、開館10周年を迎えた生涯学習センター(メディアパーク市川)に、文学プラザが開館を迎えたのです。

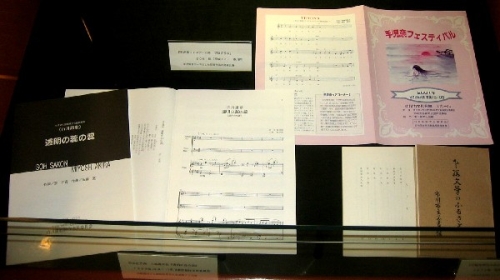

展示内容

| 松谷春男「色紙」 2000年(平成12) 中央図書館蔵 | 中央図書館での原画展のときにしたためられた |

| 『下総文学のふるさと』1972年(昭和47) 市川市立図書館 | 『市川の文学』(1982 市川市教育委員会)に先だってまとめられた「いちかわ文学」のガイド |

| 宗左近作詞 三善晃作曲『透明の蕊の蕊』1999年(平成11)市川讃歌制作市民委員会 | 市制施行65周年記念市民音楽祭にて初演 |

| 『手児奈フェスティバル プログラム』2001年(平成13) 市川市 | 手児奈をテーマとした芸術作品の発表公演 |

| 『市川の文芸風土と図書館の未来シンポジウム記録集』2002年(平成14) 市川市 | 図書館開館50周年・「市川手児奈文学賞」創刊を記念して行われた |

| 吉原廣『荷風幻像上演台本』2003年(平成16)市川市芸術文化団体協議会 | 「市川の文化人展・永井荷風」に合わせて行われた市川の荷風をテーマとした舞台公演 |

| 『片手の音 05年ベスト・エッセイ集』2005年(平成17) 文藝春秋 | 川本三郎「晩年の荷風と小林青年」は、市川での「永井荷風展」にまつわるエッセイ |

|

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市文学ミュージアム

(市川市 文化国際部 文化芸術課)

〒272-0015

千葉県市川市鬼高1丁目1番4号 生涯学習センター(メディアパーク市川)2階

- 電話

- 047-320-3334

- FAX

- 047-320-3356