更新日: 2023年8月5日

広報いちかわ8月5日号 特集

特集1:市川市は子育てを全力で応援します

特集2:[地域共生社会の実現に向けて]福祉よりそい相談窓口を開設しました

[特集]目次

市川市は子育てを全力で応援します

本市では、市川で子どもを産み、住み続けたいと思ってもらえるよう、子どもが生まれてから大人になるまで、切れ目ないサポートを行っています。市が行っているさまざまな制度を活用して、市川で子育てしませんか。

問い合わせ=TEL047-711-1785こども施設入園課

[10月からスタート]第2子以降の保育料無償化

10月から、同一世帯で第2子以降の子どもの保育料を無償化します。所得制限はありません。簡易保育園(認可外保育施設)も対象です(上限あり)。また、制度における「第2子以降」の定義も変更し、これまで小学生以上のきょうだいがいても対象にならなかった子どもが、無償化の対象となります。なお、3歳以上の子どもの保育料については、何番目の子どもかに関わらず、令和元年10月から無償化されています。

対象施設=保育所、認定こども園、小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業、簡易保育園

対象=次の[1][2]の条件を満たす子ども

[1]同一世帯の第2子以降である [2]上記対象施設のうち簡易保育園以外の施設の0~2歳児クラスに在籍している、もしくは、簡易保育園の0~5歳児クラスに在籍している

保育園に通う子どもがいる田中さん

無償化になると聞いてびっくりしました。子どもが2人いるのでとても助かります。家計の負担が減って子育てしやすくなると思うのでうれしいです。

市立学校の給食費無償化

子どもたちの安心で充実した食の環境を整えられるよう、令和5年1月からは市内の中学校、令和5年4月からは市内の小学校も加え、全ての市立学校の給食費を無償化しています。

対象施設=市立学校(小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校)

問い合わせ=TEL047-383-9342保健体育課

小・中学生の子どもがいる戸田さん

子どもが4人いるので、こういった制度があると、とてもうれしいです。「市川市、やってくれたな」と思いました。

子ども医療費助成を高校生まで拡大

0歳から高校生相当年齢(18歳に達する日以降の最初の3月31日)までの子どもの医療費を助成する制度です。

令和5年4月診療分から、助成の対象を高校生相当年齢まで拡大しています。すでに償還払い(領収書と申請書を市役所に提出する方法)の受付を開始しており、11月からは受給券による助成(病院窓口で保険証と受給券を提示する方法)も開始予定です。

対象=18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども

助成内容(自己負担金)=入院:1日300円、通院:1回300円、調剤:無料

【月額上限の導入】

令和5年8月診療分から、同一医療機関で同一月における入院11日以降、通院6回以降の自己負担金が無料となります。

問い合わせ=TEL047-712-8539こども福祉課

高校生の子どもがいる濱野さん

まだ病院にかかることも多いので、助成があると安心して病院に行くことができてありがたいです。

まだまだあります、市川市の子育て支援

産後家庭ホームヘルプサービス

【対象:生後90日以内の赤ちゃんとお母さんまたはお父さん(多胎児は生後1年以内)】(こども家庭支援課)

出産後、家事や育児の支援が必要な方にホームヘルパーを派遣します。

預かり保育利用料の補助

【対象:私立幼稚園、認定こども園在籍の子ども】(こども施設入園課)

私立幼稚園などの預かり保育利用料のうち、幼児教育・保育の無償化では賄いきれない保護者負担分に補助をします。

病院・病後児保育

【対象:生後57日目以降~小学3年生】(こども施設入園課)

病気になった子どもや、回復期の子どもで、集団保育や家庭での育児が一時的に困難な場合にお預かりします。

子どもの居場所づくり

【対象:子どもやその保護者など】(こども家庭支援課)

市内のこども食堂に対し補助金を交付し、食事と併せて学習支援や遊び場などを提供する居場所づくりを進めています。

【対象:小学校・義務教育学校に在籍する小学1~6年生】(学校地域連携推進課)

市立小学校の空き教室などを使用し、子どもたちへ安全安心な居場所を提供する放課後子ども教室を実施しています。

駐輪場使用料の減免

【対象:高校生以下】(交通計画課)

市内在住の高校生以下の方を対象に定期使用料金の半額を減免しています。

子育て応援特設ページを開設しました

市では、子育て世帯のみなさんが支援制度や利用方法を簡単に確認できるよう、市の子育て支援に関する情報をまとめました。

紙面では紹介しきれなかった制度などもありますので、こちらで詳しい情報を確認して利用してください。

[地域共生社会の実現に向けて]福祉よりそい相談窓口を開設しました

制度の狭間や複雑化・複合化した福祉のお困りごとを受け止めます

問い合わせ=TEL047-712-8386地域共生課

相談者の属性を問わない、相談支援を行います

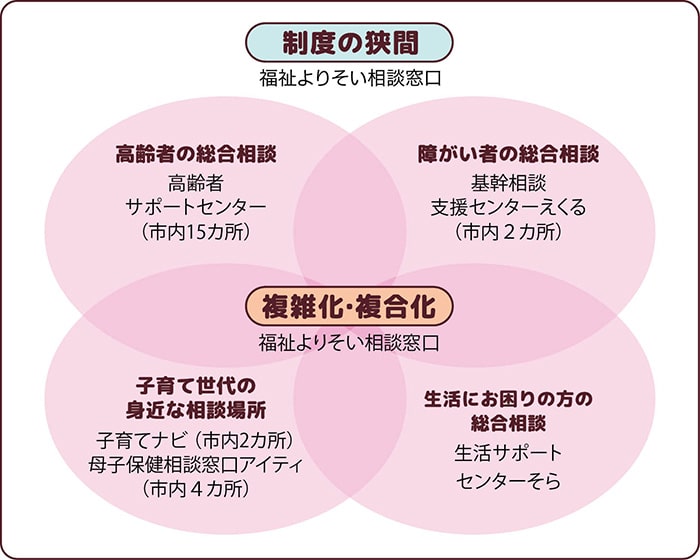

市には、高齢者、障がい者、子育て世代、生活困窮者の方々に対する相談窓口が複数あります。

一方で、福祉のことでどこに相談すれば良いか分からないお困りごともあります。そこで、「ヤングケアラー」「ひきこもり」などの制度の狭間や「ダブルケア」「8050問題」などの複雑化・複合化したお困りごとを受け止める相談窓口を開設しました。

本誌の相談支援体制

各相談窓口の問い合わせ先など詳しくは、右記2次元コードで確認してください。

制度の狭間

ヤングケアラー

大人がやるべき家事や家族のケアを子どもが日常的に行っている状態

ひきこもり

長い間自宅などから出ず、自宅外での生活や社会参加の場がない状態

複雑化・複合化

ダブルケア

子育てと介護を同時に担っている状態

8050問題

高齢になった親が大人になったひきこもりの子の面倒を見ている状態

制度の狭間・複雑化・複合化

セルフネグレクト

自らが生活をしていくために必要な行動をしない・できない状態

福祉よりそい相談窓口にご相談ください

お困りの方、まずは市にご相談ください 相談者によりそい、改善に向けてサポートします

お困りごとの相談は、誰に相談するべきかをはじめ、さまざまな悩みやためらいがあり、一歩を踏み出す勇気が要ることです。

本窓口では、ご本人でもご家族でも地域の方でも、どなたでも相談できます。

お困りごとの解決に近づけるように一緒に考えていきます。

福祉よりそい相談窓口

開所時間:月~金 午前8時45分~午後5時15分

場所:第1庁舎地域共生課 電話:TEL047-712-8386

わたしたちがみなさんのお話を伺います

福祉よりそい相談窓口 相談の流れ

窓口にお越しください

[1]受付にて「福祉よりそい相談窓口」にお電話ください

[2]窓口にご案内します

[3]相談員がお話を伺います

電話でも受け付けます

市川市は福祉よりそい相談窓口をはじめとする、よりそい支援事業で、人とつながる地域共生社会を目指します

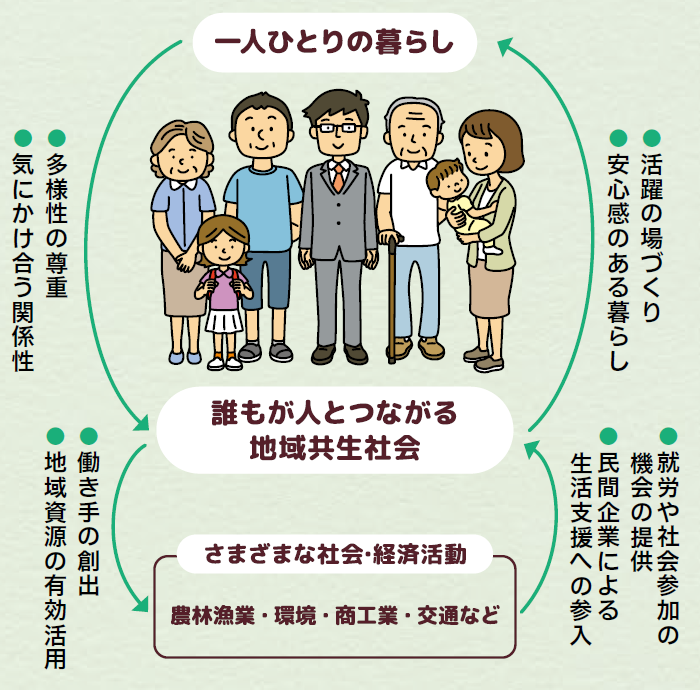

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく、地域共生社会の実現を目指して取り組んでいます。

よりそい支援事業とは

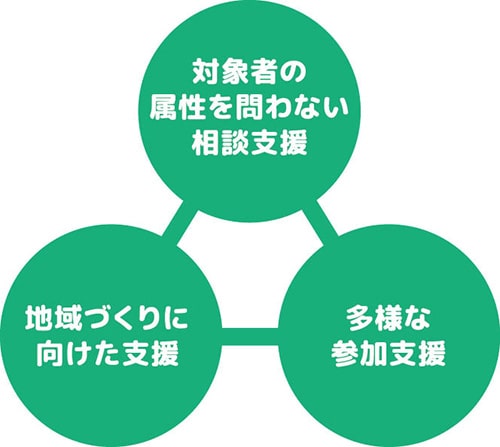

市川市よりそい支援事業(重層的支援体制整備事業)は、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を整備するものです。属性を問わない相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を柱として、これらの3つの支援を一層効果的・円滑に実施するため、5つの事業を一体的に実施します。

- 福祉に関するお困りごとを受け止めます(包括的相談支援事業)

- 複雑化・複合化したお困りごとなどの支援の方向性を決定します(多機関協働事業)

- 社会とのつながりのない方とのつながりを創るため、自宅訪問などを行います(アウトリーチ等を通じた継続的支援事業)

- 社会参加に向けた支援を行います(参加支援事業)

- 世代や属性を超えて住民同士が交流できる居場所などを整備します(地域づくり事業)

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764