更新日: 2025年1月1日

広報いちかわ1月1日号 特集

特集1:みんなで一緒に考える これからの市川市

特集2:未来へつなげ 我が町の伝統文化

[特集]目次

みんなで一緒に考える これからの市川市

本市は、市川の未来を担う子どもたちと共に、居心地の良い居場所づくりやまちの仕組みづくりを一緒に考え、みんなが笑顔で健やかに過ごせる市川市を作り上げていきます。

問い合わせ=TEL047-711-0677こども施策課

子どもたちの意見やアイデアを取り入れています

本市では子どもたちが今どのようなことを考えているのか、どんなまちを望んでいるかなど、ワークショップやアンケートを通じて意見を聞き、それを反映させた計画の策定を進めています。

【まちの未来を話し合って絵にまとめる】ワークショップ

子どもたちが「こんな市川市ならいいな」をテーマに話し合い、出た意見をその場で絵にして共有しました。

【議員になって質問する】児童議会

市内の小学校から選出された児童議員が日頃疑問に思っていることなどを質問し、市長など市の職員が答えました。

【楽しい施設にするアイデアを出す】こども作戦会議

ぴあぱーく妙典に新しくできる交流施設の遊び方やPR方法について考えました。

子どもたちの「できたらいいな」を取り入れた施設がもうすぐオープンします

【3/1(土曜)オープン】妙典こども地域交流館(愛称:ぴあぱーく妙典COCO(ココ))

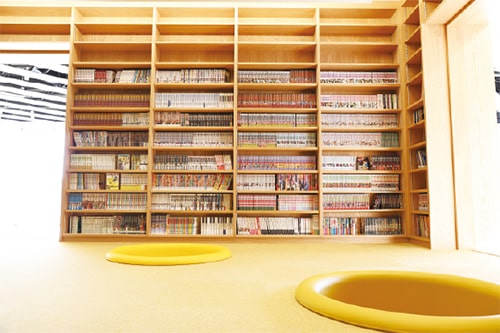

ぴあぱーく妙典COCOは、「子どもたちの可能性を広げ、健やかな成長を支える施設」「国際色豊かで多様な文化と多世代が集える地域交流拠点」「あらゆる子どもの居場所」がコンセプトです。子どもが楽しく過ごせるとともに、地域住民や子育て支援に関係する市民団体などが利用できる施設として、準備を進めています。

開館時間=午前10時~午後8時

休館日=毎月第2・第4火曜日

問い合わせ=TEL047-316-0456ぴあぱーく妙典こども施設開設準備担当室

音楽室

屋内運動場

ネット遊具

ぴあぱーく妙典COCOには、わたしたちのアイデアが詰まっています「こども作戦会議」

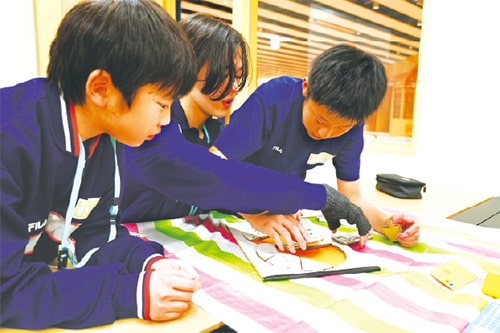

こども作戦会議は、ぴあぱーく妙典COCOで子どもたちが「やりたい・やってみたい」と思ったことを、同館の運営に活かすことを目的として発足しました。メンバーは小学4年生から中学2年生までの25人で構成されています。さまざまな意見を出し合い、思いの詰まった施設にしていきます。

【第1回】やりたいことを考える

建設中の館内には屋内運動場や音楽室などたくさんのスペースや本棚があることを館内マップの形をしたパズルを解きながら知り、とても楽しそうだと期待に胸を高鳴らせていました。また、同館で読みたい本ややりたい遊びをメンバー同士でたくさん考えました。

【第2回】PR方法を考える

同館の魅力を、同じ世代の子どもたちにPRするには何が必要か、意見を出し合いました。その結果、学校や街なかで目にすることができる「チラシ」と、自分たちが選んだ本や遊びを紹介する「ポップ」を作ることに。伝えたい内容を考え、楽しそうに見せる方法やアイデアをグループで話し合い、イメージをみんなで形にしました。

【第3回】館内見学とチラシ・ポップが完成

完成した同館の中を見学した後、第2回で考えたアイデアを基に、さらに意見を出し合いながらチラシやポップを完成させました。チラシは今後、学校や市の施設に掲示や配布し、ポップは館内に展示します。どんなデザインになったか楽しみにお待ちください。

地域の方も期待しています

石井さん

ぴあぱーく妙典COCOの施設の話を聞いたり、図面を見ているだけで、自分も子どもに戻った気持ちになってわくわくしています。午後8時まで遊べて、家に一人で留守番するよりも施設の職員がいて安心です。家族で一緒に来て、同じ空間にいる時間を作ったり、子どもの話を聞いてあげたりしてほしいです。推進員で行うコミュニティクラブの活動の際に、学校の施設を借りられないときがあるので、利用してみたいです。

森川さん

長年、ぴあぱーく妙典のような伸び伸びと遊べる公園や施設が妙典に無かったので、とても喜んでいます。地域のつながりを感じられる、子どもから高齢者まで参加できるようなボッチャなど軽スポーツ大会などを企画したいです。子どもたちにはいろいろな人と交流や挨拶(あいさつ)を通して、思いやりをもてるように成長していってほしいです。

オープン前の施設に来てみませんか

| 行事名 | 日時 | 対象・定員 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 謎解きイベント「いちかわクエスト」 | 2月22日(土曜)午後1時30分〜3時30分 | 市内在住、在学、在勤の小学4年生~18歳 抽選で90人 | 参加した仲間と協力しながら施設内を周遊して謎解きに挑戦します |

| おはなし会 | 2月23日(祝日)午前10時30分~11時 | 市内在住、在園の未就学児とその保護者 抽選で30組 | パネルシアターや絵本を親子で一緒に楽しめます |

| 千葉ジェッツボール教室 | 2月24日(休日)午後1時~2時30分 | 市内在住、在園、在学の5歳〜小学校低学年とその保護者、抽選で10組(20人) 小学校高学年〜中学生、抽選で20人 16歳以上、抽選で20人 |

千葉ジェッツのアカデミーコーチによるバスケットボール教室を実施します |

場所・会場=妙典こども地域交流館(ぴあぱーく妙典COCO)

申し込み・応募=1月20日(月曜)〜2月2日(日曜)に下記2次元コードで申し込み

問い合わせ=TEL047-316-0456同担当室

未来へつなげ 我が町の伝統文化

本市には、昨年11月に市指定無形民俗文化財に指定された「行徳の神輿(みこし)文化と祭礼」の他に、「国府台辻切り」・「御奉謝(おびしゃ)」も市指定無形民俗文化財に指定されています。今号では、古くから口頭などで受け継がれ、次世代へつないでいきたいこの2つの伝統行事を紹介します。

問い合わせ=TEL047-701-8399考古博物館

無形民俗文化財とは

民俗文化財とは、人々が日常生活の中で生み出し継承してきた文化で、人々の生活の移り変わりを知るために欠かすことができないものです。その中で、四季折々の祭りや年中行事、民俗習慣や民俗芸能、生活や生業(なりわい)に関わる製作技術などの民俗技術が無形民俗文化財です。

【わらの大蛇が村を守る】国府台辻切(こうのだいつじぎ)り

(昭和54年4月24日市指定無形民俗文化財に指定)

わらを編んで2メートルほどの大蛇を4体作り、お神酒(みき)を飲ませて魂入(たまい)れをした後、村の四隅にある木にお祀(まつ)りします。村の出入り口にあたる四隅の辻を霊力によって遮断することから、この名が付きました。大蛇がにらみをきかせて地域の中に悪霊や悪疫(あくえき)などが入ってこないように守ってくれるといわれています。

日時=1月17日(金曜)午前9時~11時

場所・会場=国府台天満宮(市川市国府台3-11-11)

【頭】頭、胴体、目玉を担当する人がそれぞれ作っていきます。

【頭】足と手を巧みに使いながら細かく編みあげていきます。

【頭】上あごと下あごを合体させたら、大蛇の頭の完成です。

【目玉】半紙で灰を包んだあと、墨と筆で目を描き入れます。

[なるほど]おととしお祀りした大蛇をお焚(た)き上げした灰を使って、目玉を作ります。

【胴体】胴体は長いので境内の木につるし、わらを継ぎ足しながら編んでいきます。

頭と胴体を合体させて、最後に目玉を付けると、大蛇の姿になります。

【魂入れ】大蛇の口へお神酒を注ぎ、魂入れをしたら完成。

4カ所でにらみをきかせてまちをお守りするよ。

探してみてね。

[ここに注目]

- 大蛇の耳にはビワの葉を使います。

- 首には白幡天神社からいただいた木札が下げられ、町内安全を祈願します。

小宮さん

国府台の辻切りは室町時代から伝わったとされており、元々宮廷で行われていた儀式をまねたことから始まったといわれています。みなさんの無病息災や、村に悪霊や悪疫が入ってこないことを願いながら作っています。そして、できあがった大蛇は1年間村境の4カ所にお祀りします。子どもたちも大蛇に見守られながら、外で元気に遊んでほしいです。代々先輩方の編んでいる姿を近くで見て学び、今日まで伝承されてきました。これからも、先人たちの思いを受け継ぎ、後世に残していきたいと思っています。

(昭和40年3月2日市指定無形民俗文化財に指定)

【豊作祈願のにらめっこ】御奉謝(おびしゃ)

最初に「餅ぶつけ」や、当番を引き継ぐ「オトウ渡し」が行われます。その後に、杯(さかずき)に酒をなみなみと注(つ)ぎ、氏子(うじこ)2人がにらみ合います。どちらかが笑ったら、2人とも、大きな杯に入った酒を飲まなければいけません。このことから「にらめっこおびしゃ」と呼ばれています。周囲の人も笑わせようとはやし立て、にぎやかに進むのが特徴です。

日時=1月20日(月曜)午前10時頃~午後3時

場所・会場=駒形大神社(市川市大野町4-2757)

供物(くもつ)用飾りの松竹梅と鶴、亀を用意します。

[ここに注目]鶴の胴体や亀の甲羅(こうら)には大根を使い、亀の手足にはゴボウを使います

【注連(しめ)作り】参道や本殿の入口、鳥居など11カ所に注連縄を張り、清浄な場にします。

【三臼(うす)の餅つき】飾りものや餅ぶつけに使う餅を、三臼に分けてつきます。

【餅ぶつけ】餅に当たると、無病息災など良いことがあるといわれています。

[ミニ情報]散らばった餅は拾って持ち帰り、これを食べると風邪をひかないといわれています。

【供物用飾り】最初に作った鶴亀など、床の間にさまざまな形の飾りものを供えます。

当番を引き継ぐ「オトウ渡しの儀」のため、5人ずつ床の間の前に進み出てお神酒をいただきます。

【オトウ渡しの儀】次年の当番へのバトンとして「奉謝(びしゃ)日記(オニッキ)」といわれる紙包みを背中に差し入れます。

いよいよにらめっこ。行司(ぎょうじ)を挟んだ2人が神妙な顔でにらみ合い、笑ったら、両者が罰として大杯でお酒を飲み干します。

中村さん

五穀豊穣(ごこくほうじょう)や疫病退散(えきびょうたいさん)、地域の安全を祈願するため駒形大神社で毎年行っています。にらめっこおびしゃといわれていますが、勝ち負けを決めるものではありません。笑えば2人とも熱々のお酒を飲むことになるので、つらいことがあっても我慢して乗り越えていこうという思いも込められているのかもしれませんね。また、「餅ぶつけ」は、無病息災を祈願してお餅をぶつけているので、ぶつけられても怒ってはいけませんよ。

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764