更新日: 2025年2月15日

広報いちかわ2月15日号 特集

特集:住宅の火災を予防しよう

[特集]目次

住宅の火災を予防しよう

3月1日~7日は春季全国火災予防運動が実施されます。

冬から春にかけて、降水量が少なく空気が乾燥することから、火気の取り扱いには特に注意が必要です。いま一度身の回りで火災が起こる原因をつくらないよう、自宅を点検して大切な命を守りましょう。

問い合わせ=TEL047-333-2116予防課

原因ごとの予防方法を確認しましょう

こんろ、電気器具、たばこが原因の火災が多くなっています。

こんろ

・調理中に火のそばを離れる時は火を消す

・こんろの周りに可燃物を置かない

・安全装置の付いたこんろを使う

- 立ち消え安全装置

- 調理油加熱防止装置

- 消し忘れ消火機能

があります

・袖口などの着衣着火に注意する

電気器具

・コンセントにほこりがたまらないように、掃除をする

・電気コードが家具などの下敷きになり断線しないようにする

・電力が許容量を超えないようにする

・コードを束ねたまま使用しない

・リチウムイオン電池(モバイルバッテリーなど)を熱くなる場所に置かない。破損・膨張など異常がある場合は使用しない。充電する際は、メーカーが指定する機器を使用する

たばこ

・灰皿を用意し、決まった場所で吸う

・吸い殻は水につけるなど、確実に消す

・吸い殻はこまめに捨てる

・寝たばこをしない

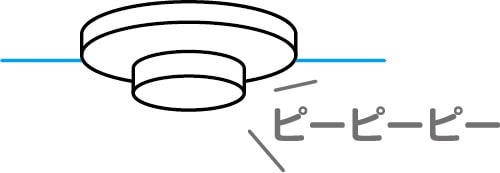

住宅用火災警報器の設置・点検

住宅用火災警報器

警報音や音声で火災を知らせ、逃げ遅れを防ぎます。本市では、寝室、階段、台所などへの設置が条例で定められています。台所は熱式、それ以外の場所は煙式の警報器を設置してください。

点検・確認をする

・警報器の点検ボタンを押す、ひもを引いて音を確認する

正常な場合=「ピーピーピー、正常です」など

電池切れや故障の場合=「ピッピッピ 」など

・設置年月日を確認し、設置年数10年を目安に交換しましょう

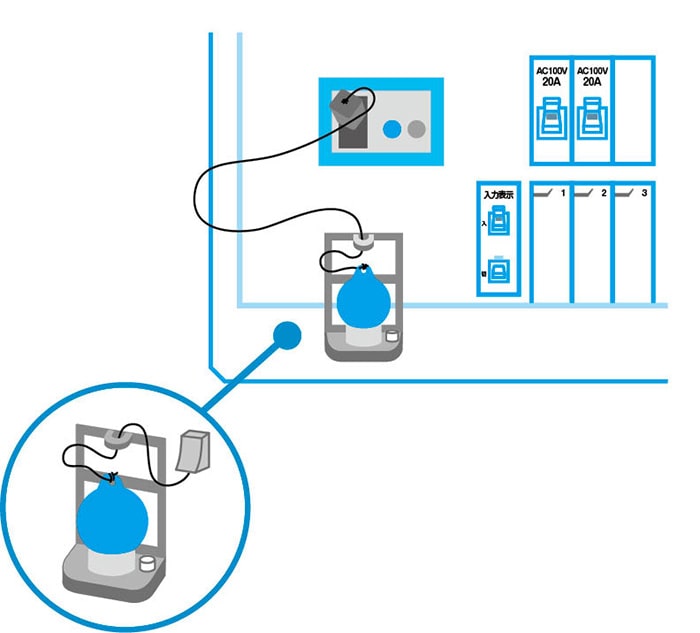

感震ブレーカーの設置

感震ブレーカー

東日本大震災の本震による火災は、過半数が電気関係の出火が原因でした。感震ブレーカーは、地震発生時に設定値以上の揺れを感知した際、ブレーカーやコンセントなどの電気を自動的に止める器具です。さまざまな種類がありますので、製品ごとの特徴・注意点を踏まえ、適切に選びましょう。詳しくは下記2次元コードで確認してください。

火災が起きてしまったら

初期消火

・出火直後に素早く消火

避難経路を確保した後に、落ち着いて行う

119番通報

・119番通報をする

・大声で「火事だー」と叫んで周囲に知らせる

・声が出ない場合は、音を鳴らして異変を周囲に知らせる

避難

・炎が背の高さを超えたら、初期消火を中断する

・煙を吸い込まないように避難する

火災を防ぐために日頃から気を付けましょう。万が一、火災が発生した時には状況に応じて行動しましょう。

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764