更新日: 2020年12月29日

特集:市民参加型・体験型「総合防災訓練」を実施します

[特集]目次

市民参加型・体験型「総合防災訓練」を実施します

問い合わせ=TEL047-704-0065地域防災課

主な訓練内容

[1]避難所開設訓練

[1]避難所開設訓練

避難所の開設には、避難所となる体育館の安全確認をはじめ、避難者を受け入れるためのさまざまな準備が必要です。また、避難所の運営は避難者自身で行います。

◎受付及び避難スペース設置

◎支援物資受付・配布訓練

◎ペット避難所開設訓練

など

[2]応急救護訓練

[2]応急救護訓練

大規模災害発生直後は、救急隊はすぐに現場に到着することが難しく、一刻を争う状況下では、周囲の方が傷病者に対して必要な応急処置を行わなければなりません。

◎AEDを使用した心肺蘇生法

◎三角巾を使用した応急処置

[3]体験型訓練

[3]体験型訓練

大地震が起きた時の揺れの体験や、煙が充満して前が見えないテントの中を歩いて通過する体験などができます。

◎地震体験車

◎煙体験

◎災害用トイレ見学

[4]炊き出し訓練

[4]炊き出し訓練

市で備蓄しているアルファ化米(お湯や水をそそぐだけで、煮炊きせずにご飯ができあがる)を使ったおにぎりやカレーライスの試食ができます。また、相互交流協定を締結している自治体(喜多方市・西会津町・北塩原村)の協力によるラーメンなどの試食も行います。

[5]啓発展示

[5]啓発展示

災害時の各協力団体による展示を行います。また、日頃なかなか見ることができない特殊車両(消防車両・警察車両・自衛隊車両など)と一緒に写真撮影もできます。

◎特殊車両展示

◎制服試着体験

◎協定事業者・団体による啓発

《インタビュー》家族で 地域で 備える/青山奈々絵さん

東日本大震災では経験したことのない大きな揺れに恐怖を感じたのを今でも覚えています。会社へ出勤していた夫とは電話がつながらず、合流できるまでとても不安でした。そんな経験から、家族で「防災」についてより考えるようになりました。

東日本大震災では経験したことのない大きな揺れに恐怖を感じたのを今でも覚えています。会社へ出勤していた夫とは電話がつながらず、合流できるまでとても不安でした。そんな経験から、家族で「防災」についてより考えるようになりました。

わが家では持ち出し用リュックにガラスの破片などから足を守る靴下など、身近に用意できるものを入れて災害に備えています。普段の何気ない会話から「うちの避難場所は〇〇ね~」といった確認もしています。

また、市の防災訓練に参加することで、避難所で必要なものや事前に備えておいた方がよいものがわかり、実際に体験してみることの大切さを実感しました。

女性の視点で備える

市では、女性職員による「BJ☆プロジェクト(防災女性プロジェクト)」を発足させ、女性の視点から避難所の運営や災害への備えについて考える取り組みを進めています。

市では、女性職員による「BJ☆プロジェクト(防災女性プロジェクト)」を発足させ、女性の視点から避難所の運営や災害への備えについて考える取り組みを進めています。

参考にしましょう

災害時の心得には、「自助(自分の身は自分で守る)」、「共助(地域や周りの人と助け合う)」、「公助(行政からの支援)」があります。災害時にどう自分や家族を守るのか、近所の人と何か協力できることはないか、いま一度ご自身でできる日頃の備えについて考えましょう。

問い合わせ=TEL047-712-8563危機管理課

◎市公式Webサイトで公開しています

◎市公式Webサイトで公開しています

http://www.city.ichikawa.lg.jp/cri03/1111000084.html

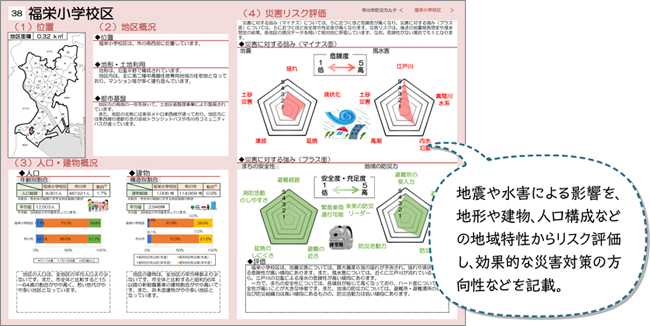

▽市川市防災カルテ

地域により災害リスクや被害特性は異なるため、市では、災害時の防災拠点となる小学校区ごとに防災カルテを作成しました。

地域の特性や災害リスク、防災上の課題を理解し、家庭や地域で効果的な対策に取り組み、地域の防災力向上につなげましょう。

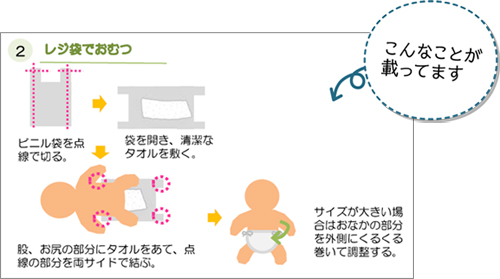

▽知ってると安心日頃の備え

「知ってると安心 日頃の備え」は、「災害時にどのように行動するか」、「災害時にあると助かる備蓄品」、「ちょっとした工夫を加えることで作れる防災グッズ」など、知っているといざという時に役立つ防災豆知識などが載っています。

ご家庭でいろいろなものを試してみましょう。

市川市地域防災計画を見直しました

計画の詳しい内容については、危機管理課で閲覧できます。また、市公式Webサイトでも公開しています。

問い合わせ=TEL047-712-8563危機管理課

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764