更新日: 2019年5月20日

次期クリーンセンター建設計画地に係る土壌調査結果について

1.調査目的

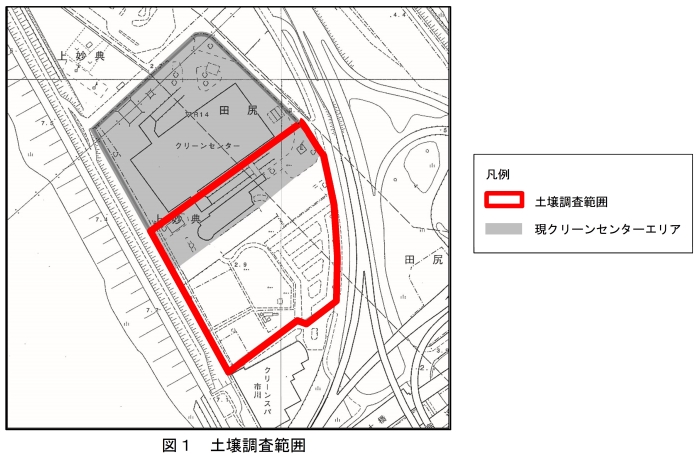

本市では、市川市クリーンセンターの老朽化に伴い、安定的な廃棄物処理を継続していくため、現施設の南側隣接地を建設計画地として、次期クリーンセンターの整備を計画しています。このたび、本建設事業を円滑に進めるため、建設計画地について土壌汚染対策法等に基づく調査を実施しました。土壌調査範囲は図1に示すとおりです。

2.調査結果

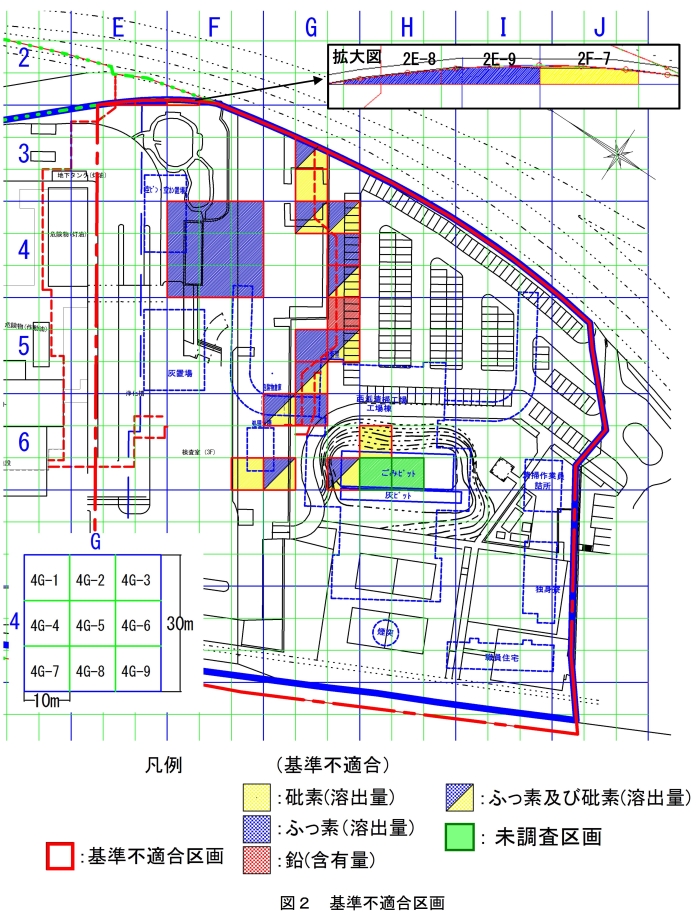

今回の調査により、一部の区画において基準を上回る特定有害物質(ふっ素、砒素、鉛)が検出されました。基準不適合となった区画を図2に、調査結果を表1及び表2に示します。基準値超過の原因は、概ね旧清掃工場の排水経路やピット等に起因するものと考えられますが、旧清掃工場地表面については、基準値超過項目がふっ素であること、含有量、溶出量の濃度が低いこと等から自然由来の可能性も考えられます。なお、現在、旧清掃工場のピットを雨水調整池として利用している区画の一部は調査が実施できず、土壌汚染対策法に基づく「試料採取等を省略した区画」に該当し、特定有害物質の全25物質が基準不適合として取り扱われます。

現状、土壌汚染のリスク(※)については、当該区画の地表面はアスファルト舗装や健全土等で覆土されていること、及び建設計画地周辺に飲用井戸がないことから、土壌及び地下水の摂取経路がなく健康被害が生じるおそれはないものと考えられます。

また、ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル(平成21年3月、環境省水・大気環境局土壌環境課)に基づき、ダイオキシン類を調査した結果、建設計画地の全ての地点において、環境基準値に適合していました。

表1 土壌調査結果(溶出量の基準値を超過した区画)

| 基準超過項目 | 場所 | 深度 (m) |

濃度 (mg/L) |

基準値 (mg/L) |

| ふっ素 | 2E-8 | 6 | 0.81 | 0.8 |

| 2E-9 | 6 | 0.88 | ||

| 4F | 1 | 0.97 | ||

| 3G-5 | 2 | 1.9 | ||

| 4G-2 | 2 | 2.6 | ||

| 4G-3 | 2 | 0.90 | ||

| 4G-6 | 2 | 4.9 | ||

| 4G-9 | 2 | 2.4 | ||

| 5G-5 | 2 | 2.1 | ||

| 5G-6 | 2 | 0.85 | ||

| 5G-8 | 2 | 1.6 | ||

| 6G-1 | 2 | 1.8 | ||

| 6G-2 | 2 | 2.0 | ||

| 6G-7 | 5 | 0.82 | ||

| 6G-9 | 5 | 1.1 | ||

| 砒素 | 2F-7 | 6 | 0.014 | 0.01 |

| 3G-5 | 2 | 0.032 | ||

| 3G-8 | 2 | 0.028 | ||

| 4G-2 | 2 | 0.016 | ||

| 4G-3 | 2 | 0.014 | ||

| 4G-9 | 2 | 0.018 | ||

| 5G-6 | 2 | 0.012 | ||

| 5G-8 | 2 | 0.015 | ||

| 6F-9 | 5 | 0.014 | ||

| 6G-1 | 2 | 0.012 | ||

| 6G-7 | 5 | 0.012 | ||

| 6G-9 | 5 | 0.021 | ||

| 6H-4 | 5 | 0.015 |

表2 土壌調査結果(含有量の基準値を超過した区画)

| 基準超過項目 | 場所 | 深度 (m) |

濃度 (mg/kg) |

基準値 (mg/kg) |

| 鉛 | 5G-3 | 2 | 190 | 150 |

3.今後の対応について

今回の調査で基準不適合となった区画について、土壌汚染対策法第14 条に基づく自主的な区域指定の申請を行い、平成29年4月3日、形質変更時要届出区域に指定されました。今後は土壌汚染対策法に基づき、汚染土壌を適切に管理していくこととします。

・土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況について (生活環境保全課HPへ)

| (※)土壌汚染のリスクについて 土壌汚染があっても、すぐに私たちの健康に悪い影響があるわけではありません。土壌汚染対策法では、土壌汚染による健康に悪い影響(健康リスク)を以下の2つの場合に分けて考えています。  土壌汚染対策法は、これらの健康リスクをきちんと管理するために作られました。同法では、(1)地下水等経由の摂取リスクの観点からすべての特定有害物質について土壌溶出量基準が、(2)直接摂取リスクの観点から特定有害物質のうち9物質について土壌含有量基準が設定されています。 土壌汚染に関する問題とは、土壌汚染が存在すること自体ではなく、土壌に含まれる有害な物質が私たちの体の中に入ってしまう経路(摂取経路)が存在していることです。この経路を遮断するような対策を取れば、有害な物質は私たちの体の中に入ってくることはなく、土壌汚染による健康リスクを減らすことができます。つまり、土壌汚染があったとしても、摂取経路が遮断され、きちんと健康リスクの管理が出来ていれば、私たちの健康に何も問題はありません。 <出典:環境省・公益財団法人 日本環境協会「土壌汚染対策法のしくみ」 7ページ 3.土壌汚染のリスク より> |