更新日: 2021年7月21日

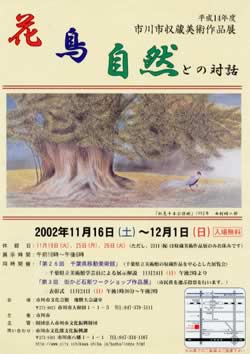

平成14年度収蔵美術作品展 花・鳥・自然との対話

|

| このたび市川市では、「平成14年度市川市収蔵美術作品展~花・鳥・自然との対話~」を開催する運びとなりました。 平成14年3月、日本画家 故西村昭二郎画伯のご遺族より、画伯の作品20点が市川市に寄贈されました。それを記念して今回の収蔵美術作品展は、西村画伯の永遠の画題であった花・鳥などをテーマとした収蔵作品を集め、日本画との対比やそれぞれの芸術家の目を通した自然観を皆様に鑑賞していただきたいと考えています。長く八幡に在住された西村画伯の作品の中には「秋色千本公孫樹」や「薮知らず」という市川の自然を描いたものもあり、皆様にとっても親しみ深い収蔵作品となれば幸いです。 今回は、同時開催として千葉県立美術館の収蔵作品を中心とした「第26回 千葉県移動美術館」を市川市にお迎えすることができました。市川市ゆかりの作品とともに、千葉県ゆかりの作品をこの機会にゆっくりとご観賞ください。また、第3回となりました「街かど石彫ワークショップ作品展」も合わせてお楽しみください。 市川市では、市民の大切な財産である収蔵美術作品を「街かどミュージアム」などを展開し、身近な場所で芸術に親しむ機会を今後も増やしていきたいと考えております。 最後になりましたが、開催にあたり多大なるご協力をいただきました関係各位の皆様に厚くお礼申しあげます。 |

出展作品

| 作家名 | 作品名 | 分類 | 制作年 | 備考 |

| 西村昭二郎 | みかど雉子 | 日本画 | 1966 | 第30回新制作展 |

| 西村昭二郎 | 錦繍 京の里 | 日本画 | 1993 | 第20回創画展 |

| 西村昭二郎 | 冬日 | 日本画 | 1985 | 第12回創画展 |

| 西村昭二郎 | 秋色千本公孫樹 | 日本画 | 1992 | 第19回創画展 |

| 西村昭二郎 | 藪しらず | 日本画 | 1999 | 第26回創画展 |

| 西村昭二郎 | 春霞 | 日本画 | 1987 | 第13回春季創画展 |

| 西村昭二郎 | 花しだれ | 日本画 | 1988 | 第14回春季創画展 |

| 西村昭二郎 | みみきじ | 日本画 | 1986 | 第12回春季創画展 |

| 富取風堂 | 春光 | 日本画 | 不詳 | 第26回春の院展 |

| 富取風堂 | 山百合 | 日本画 | 不詳 | 第22回日本美術院春季展 |

| 林 功 | 道 | 日本画 | 1991 | 第76回院展 |

| 林 功 | 行雲 | 日本画 | 1990 | 第75回院展 |

| 品田七太郎 | 群鶏 | 洋画 | 不詳 | |

| 針生鎮郎 | 梟(ム) | 洋画 | 1997 | |

| 大野信蔵 | 軍鶏 | 彫刻 | 不詳 | |

| 横山朝陽 | 白釉草花紋皿 | 工芸(陶) | 不詳 | |

| 松谷春男 | 草つゆ | 工芸(漆) | 不詳 | |

| 安本正三 | 麗か | 工芸(陶) | 1987 | |

| 藤田喬平 | 飾筥 紅白梅 | 工芸(ガラス) | 1989 | |

| 藤田喬平 | 飾筥 室町の花 | 工芸(ガラス) | 1989 | |

| 佐治賢使 | 暁に集う | 工芸(下図) | 1985 |

西村昭二郎(1927~1999)

1927(昭和2)年、京都府生まれ。1949(昭和24)年、東京美術学校(現東京芸術大学)日本画科を卒業。同年、第2回創造美術展初入選。その後、創画会などで活躍。花鳥画を得意としたが、伝統の技法に独自の構成方法や力強さを加え、現代の日本画を表現。1960(昭和35)年から約40年、八幡に在住した。2002(平成14)年、屏風作品を含め20点が市川市に寄贈された。

冨取風堂(1892~1983)

1892(明治25)年、東京都生まれ。安雅堂画塾で松本楓湖に師事し、主に院展で活躍。晩年は横山大観記念館の常務理事も務め、千葉県美術会や市川美術会の発展にも尽力した。長く平田に在住したが、1983(昭和58)年、91歳で亡くなる。

林 功(1946~2000)

1946(昭和21)年、茂原市生まれ。1962(昭和37)年、県立長生高等学校在学中に第14回千葉県美術展覧会で県美術会賞受賞。1969(昭和44)年、東京芸術大学卒業、第54回院展初出品初入選。以降、出品を重ね、特待となるなど高い評価を得る一方で、数多くの国宝・重要文化財の模写を手掛け、日本画の模写や修復でも第一人者であった。国府台に在住したが、2000(平成12)年11月、研究のために訪れた中国西安市郊外において急逝。

針生鎮郎(1931~1998)

1931(昭和6)年、東京都生まれ。1957(昭和32)年東京芸術大学油画科卒業。独立展などで活躍し、独立展独立賞などを受賞。その後、独立美術協会会員を経て、無所属となる。市川市菅野に在住したが、1998(平成10)年、67歳で亡くなる。

横山朝陽(1896~1977)

1896(明治29)年、東京都生まれ。陶芸家新井謹也に師事。1934(昭和9)年市川市に移り住み、窯を開く。板谷波山とも交流があり、東陶会の結成には創立会員として参画。現代の茶陶の創作振興に力を尽くし、巧匠会などで活躍した。

松谷春男(1920~ )

1920(大正9)年東京都生まれ。1942(昭和17)年、東京美術学校(現東京芸術大学)工芸科漆工部卒業。数年間の会社勤務を経て、作家として独立。日展、現代工芸展、新工芸展、市川市美術展覧会などで活躍した。また、本の表紙や挿絵などを描くほか、人形劇団を主宰するなど多方面にて活躍。

安本正三(1923~1991)

1923(大正12)年、岡山県生まれ。難波仁斎に師事し漆芸を学び、横山朝陽に師事し陶芸を学ぶ。1959(昭和34)年第7回市川市美術展覧会で奨励賞を受賞し、その後出品を重ねる。1961(昭和36)年、国分に窯を開き、陶漆の研究をはじめる。陶芸の釉薬の色彩に物足りなさを感じ、漆との融合により独自の技法を確立した。

藤田喬平(1921~ )

1921(大正10)年、東京都生まれ。東京美術学校(現東京芸術大学)工芸科彫金部卒業。1947(昭和22)年頃よりガラス制作をはじめる。1973(昭和48)年、飾筥最初の作品「菖蒲」を発表。日本におけるガラス工芸界の第一人者であり、国内外ともに幅広い活動を重ね、高い評価を受けている。平成14年文化勲章受章。市川市名誉市民。

佐治賢使(1914~1998)

1914(大正3)年、岐阜県生まれ。1936(昭和11)年、東京美術学校(現東京芸術大学)在学中に文展初入選。1938(昭和13)年、東京美術学校工芸科漆工部卒業。蒔絵や螺鈿などの伝統的技法に独自の創造的造形を加えて新境地を開き、日本を代表する漆工芸家として活躍した。「暁に集う」は市川市文化会館の緞帳原画として制作されたもの。平成7年文化勲章受章。市川市名誉市民。

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 文化国際部 文化芸術課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 企画調整グループ

- 電話 047-712-8557 FAX 047-712-8761

- 文化施設グループ

- 電話 047-318-9731 FAX 047-712-8761

- 美術館構想室

- 電話 047-712-8603 FAX 047-712-8761