更新日: 2026年1月7日

ブルーカーボンに関する取組

市川市魚食文化フォーラム実行委員会では、カーボンニュートラル実現に向けて、海洋における二酸化炭素削減の効果が注目されている「ブルーカーボン」を推進するため、三番瀬の海の藻場の保全・回復に関する取組を実施しています。

【カーボンニュートラルとは】

二酸化炭素などの温室効果ガスを削減し、温室効果ガスの排出量と、森林などによる吸収量を差し引いて「実質ゼロ」とすることです。

ブルーカーボンとは

【ブルーカーボンとは】

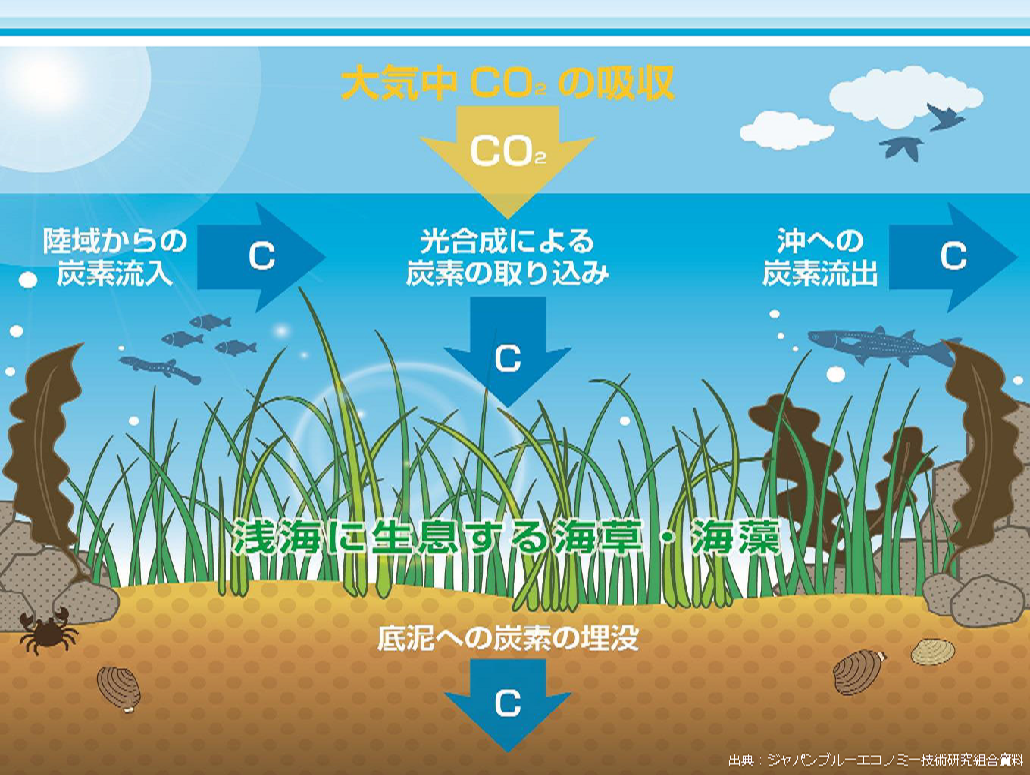

沿岸・海洋生態系が光合成によりCO₂を取り込み、その後海底や深海に蓄積される炭素のことを「ブルーカーボン」と呼び、温室効果ガスの吸収源の新しい選択肢として世界的に注目されています。

ブルーカーボンの主要な吸収源としては、藻場(海草・海藻)や塩性湿地・干潟、マングローブ林があげられます。

【ブルーカーボンの仕組み】

アマモの移植実験(令和7年度)

市川市魚食文化フォーラム実行委員会では、令和6年度から三番瀬にアマモを植え付ける実験を実施しています。アマモは、ブルーカーボンの吸収源として効果が期待されています。

また、アマモは「海のゆりかご」と呼ばれ、産卵する魚介類も多く、稚魚や稚貝のすみかとなるため、移植したアマモ場に生物が定着するか調査していきます。

アマモの植え付け(令和7年10月18日)

市川市漁業協同組合と特定非営利活動法人三番瀬フォーラムにご協力いただき、富津で採取したアマモ約300株を三番瀬に移植しました。

当日は天候に恵まれ、波も穏やかで、ダイバーによって手際よく移植が行われました。

モニタリング1回目(令和7年11月8日)

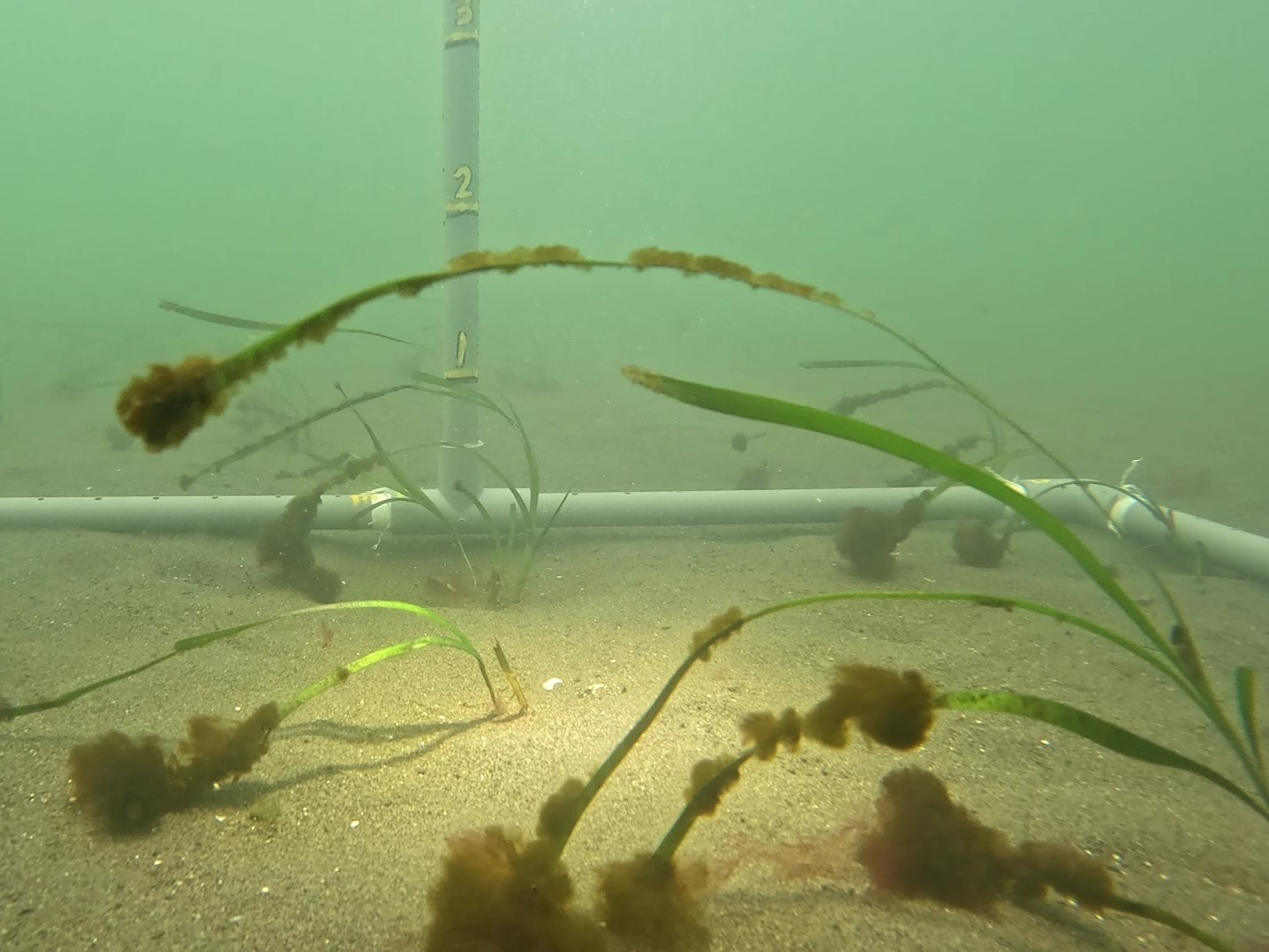

移植して約2週間が経ち、最初のモニタリングを実施しました。

防水カメラを海に沈め、海底のアマモを観察しました。株の消失はほとんどなく、今後根を張り定着する様子が期待されます。アマモの周りにはハゼ類の魚が多く見られました。

モニタリング2回目(令和7年12月20日)

少しずつ根を張り、定着が進んでいます。株分けにより、移植した1株が3株に増えている個体も見られました。

今後も順調に生長することが期待されます。

令和6年度の実施結果

令和6年度に実施した移植の様子は、以下の添付ファイルよりご確認ください。