更新日: 2023年5月22日

広報いちかわ6月18日号 特集

特集1:正しい知識を知ろう、サイクルール

新型コロナウイルス感染防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。

市の事業・イベントの中止(延期)情報は各担当課のWebページなどを確認してください。

市民の広場のイベントなどの開催については各団体まで問い合わせください。

[特集]目次

見直そう、自転車の乗り方

近年、自転車による事故が多発しており、特に危険な運転による事故が増加しています。

いま一度自転車の乗り方を振り返り、ルールを守って、正しい方法で自転車に乗りましょう。

問い合わせ=TEL047-712-6341交通計画課

あなたの自転車の乗り方、危険かも。

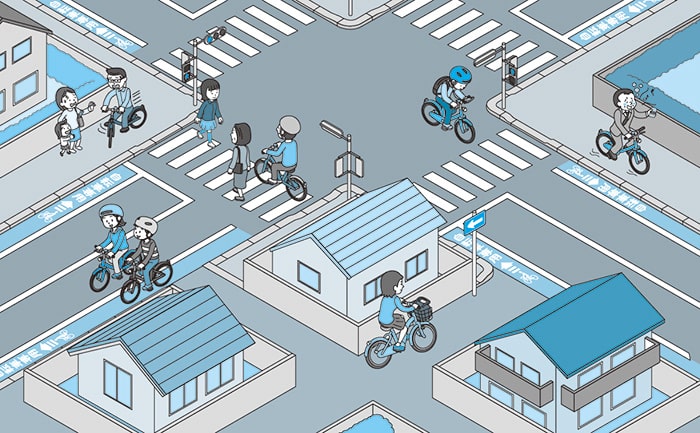

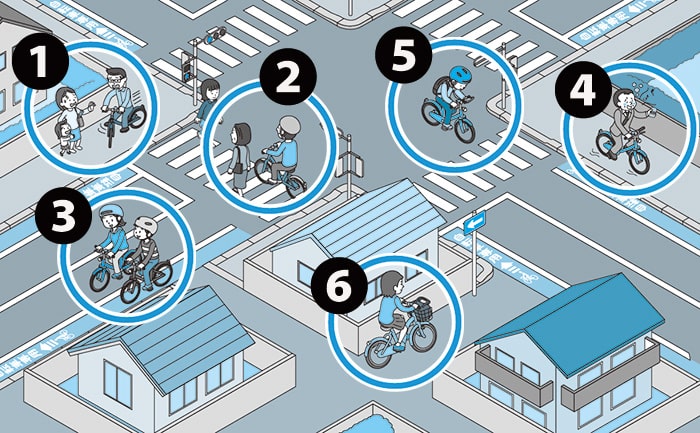

みなさんは、この絵の中にある危険な自転車の乗り方をしている部分を見つけられますか。

正しい知識を知ろう、サイクルール

みなさん、見つけられましたか。正しいと思っていてももしかしたらやってはいけない、危険な自転車の乗り方かもしれません。

答え

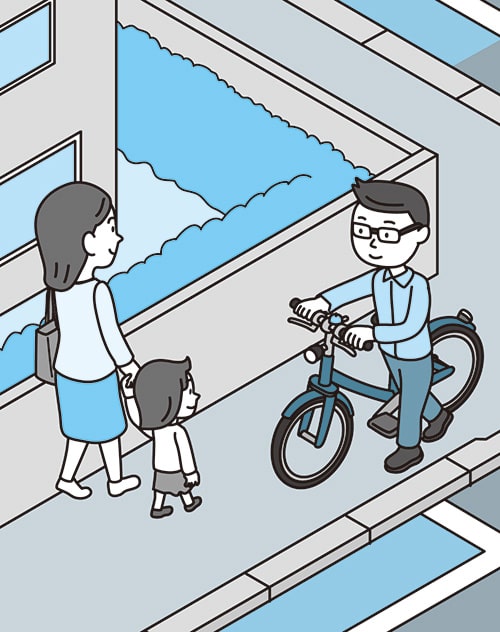

[1]歩道を走っている

歩道は歩行者優先です。

歩道に自転車通行可の標識がある場合や13歳未満の子ども、70歳以上の方は歩道を自転車で走ることができます。しかし、歩道に歩いている人がいる場合は、降りて押して歩きましょう。歩行者が頻繁に通行する駅前広場や商業施設の周りなどでの自転車走行は危険です。また、歩道で他の自転車とすれ違うときには、速度を落とし歩行者がいないことを確認して対向車を右に見ながらよけるようにしましょう。

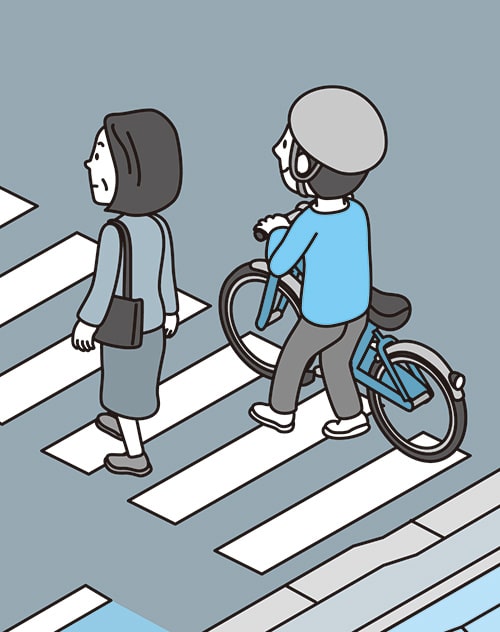

[2]横断歩道を走っている

横断歩道は歩行者優先です。降りて押して歩きましょう。

自転車に乗ったまま、歩行者をすり抜けるように通行すると危険です。押し歩きの場合は歩行者信号に従ってください。交差点で、車道を走る場合は、車両用信号に従って通行してください。斜め横断はできません。右折の場合は、二段階右折が基本です。

[3]並走しながら運転している

原則、車道の左側を一列で走行しなければなりません。

[4]飲酒運転をしている

飲酒運転は法律違反です。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

[5]ながら運転をしている

携帯操作・イヤホンなどで音楽を聴いたり、傘をさしたりしての運転はいけません。

[6]一方通行道路を逆走している

自転車は車の仲間です。車と同じように車道の左側を通行し、標識も守らなければなりません。

自転車が注意すべき標識

進入禁止

自転車も含む全ての車両の通行禁止

一時停止

必ず一時停止をして左右の安全確認をします

一方通行

自転車も逆走できません

自転車及び歩行者専用

自転車と歩行者だけが通行できる道路

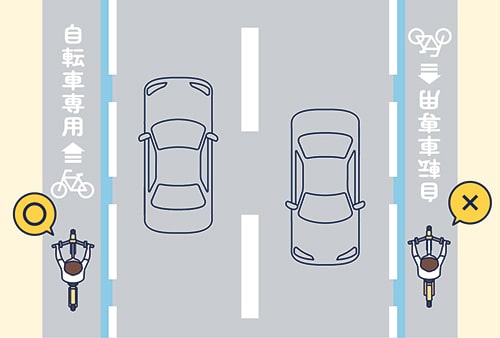

自転車専用通行帯・自転車道を走りましょう

本市には、自転車専用通行帯などがあります。走行時には、対向車などに気を付けましょう。自転車専用通行帯では、車道の左側を一方通行です。逆走になる右側通行はできません。

自転車事故を減らすために

交通事故発生状況

県内で自転車が原因の交通事故は、全体の約2割なのに対し、市内では約4割で、県内で最も高くなっています。

交通事故発生件数

市内

| 発生件数 | 負傷者数 | 死者 | |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 1,147 | 1,330 | 5 |

| 令和2年 | 912 | 1,038 | 3 |

| 令和3年 | 896 | 1,031 | 7 |

県内

| 発生件数 | 負傷者数 | 死者 | |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 16,476 | 19,904 | 172 |

| 令和2年 | 12,873 | 15,415 | 128 |

| 令和3年 | 13,534 | 16,107 | 121 |

そのうち

自転車事故

市内[約4割]

| 発生件数 | 負傷者数 | 死者 | |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 432 | 429 | 1 |

| 令和2年 | 359 | 366 | 0 |

| 令和3年 | 351 | 352 | 2 |

県内[約2割]

| 発生件数 | 負傷者数 | 死者 | |

|---|---|---|---|

| 令和元年 | 4,075 | 4,013 | 24 |

| 令和2年 | 3,237 | 3,205 | 22 |

| 令和3年 | 3,462 | 3,387 | 23 |

反射器材をつけよう

夜間の交通事故から命を守るために、自転車には反射器材をつけましょう。

[危険な運転をしないために]自転車運転者講習

信号無視など、道路交通法で定められた15の危険行為を行い、3年以内に2回以上取締りなどを受けた場合、自転車運転者講習を受けなければなりません。

[万が一の事故に備えて]自転車保険に入ろう

自転車も事故の加害者となることがあります。万が一の事故に備えて、自転車保険に加入しましょう。詳しくは次のページで説明しています。

市が行っている取り組み

駅周辺や交差点付近で街頭啓発

県では、毎月15日を自転車安全の日と定めているため、警察や関係機関と共同で街頭啓発活動を実施しています。

子どもを対象とした交通安全教室

子どもの交通事故防止のため、幼稚園・保育園、小学校で、歩行や自転車に関する交通ルールを教えています。

中学校でのスケアード・ストレイト自転車交通安全教室

市内の中学生を対象に、スタントマンが交通事故を再現する「スケアード・ストレイト方式」※の自転車交通安全教室を実施し、自転車の交通事故の怖さを学んでいます。

※スケアード・ストレイト方式:恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然に防ぐ教育手法

高齢者及び成人を対象とした交通安全教室

交通安全教室の開催を希望する、一般企業や自治会、老人会などを随時募集しています。

動画でも紹介しています

7月1日(金)から県では自転車保険の加入が義務化されます

県では「千葉県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の改正により、7月1日(金)から、自転車利用中の事故で他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険などへの加入が義務化されます。

あなたと被害者を守るため、自転車保険(自転車損害賠償保険など)に加入しましょう。

詳しくは、県Webサイトを確認してください。

問い合わせ=TEL047-712-6341交通計画課

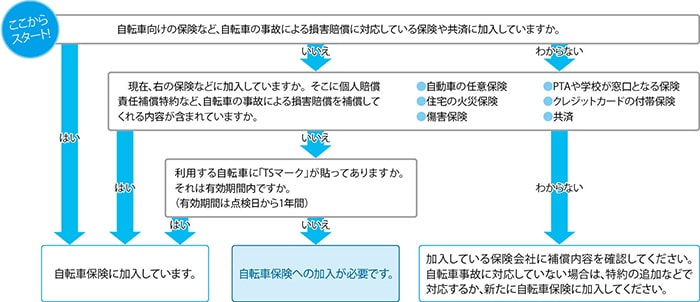

- Q

- 自転車専用の保険に新たに入らなくてはいけませんか

- A

- 既に加入している保険(自動車保険・火災保険など)の個人賠償責任補償特約などで自転車事故に対応している場合は、新たに加入する必要はありません。また、個人賠償責任保険などの多くは家族(未婚の子や同居親など)も補償範囲となっている場合がありますので、まずは自分や家族が加入している保険の内容・補償範囲の確認と、特約などの追加で対応できないか確認してください。

- Q

- 自転車保険はどこで加入したら良いですか

- A

- 自転車保険は、インターネットなどで簡単に加入できる保険も多数出ています。詳しくは各損害保険や共済などの会社や保険代理店などに、TSマーク※については、自転車安全整備士のいる自転車販売店にお問い合わせください。

自転車保険(自転車損害賠償保険など)の加入確認チェックシート

万が一の加害事故に備えて、家族で確認してください。

補償の対象範囲もチェック

契約者だけではなくその家族(未婚の子・同居親など)が起こした事故も補償の対象となっている保険も多くありますので、自分だけでなく家族が加入している保険も一緒に確認しましょう。

自転車保険(自転車損害賠償保険など)の種類と補償の対象

自転車乗車中に他の人にケガをさせた場合などに補償される保険の種類は次のとおりです。以下はあくまで一例です。保険の種類や契約内容によって、補償の対象が異なる場合がありますので、保険証券や加入者証、保険会社のWebサイトなどで契約内容を確認してください。

| 種類・名称 | 補償の対象(加害事故の場合) | 事故の相手 | 自分 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 生命・からだ | 財産 | 生命・からだ | |||

| 個人賠償責任保険 | 自動車の任意保険、傷害保険、火災保険、会社などの団体保険、クレジットカードに付帯した保険 | 個人賠償責任補償特約あり(注) | ○ | ○ | △ (主契約となる保険の内容による) |

| 特約なし | × | × | |||

| PTAや学校が窓口の保険 小・中学生総合補償制度、高校生総合補償制度 全国高P連賠償責任補償制度など |

○ | ○ | △ (保険の内容による) |

||

| 自転車向け保険 | ○ | ○ | ○ | ||

| TSマーク付帯保険(保険期間は1年間です。更新するには再度点検整備が必要です) | ○ | × | ○ | ||

(注)特約の名称は保険により異なる場合があります。また、業務上の自転車事故は個人賠償責任保険では補償されないため、事業者用の賠償責任保険に加入する必要があります。

※TSマークとは

自転車安全整備士が点検確認した普通自転車に貼付されるもので、このマークには傷害保険と賠償責任保険、被害者見舞金(赤色TSマークのみ)が付いています。色によって賠償内容が異なります。

(「TS」は、TRAFFIC SAFETY(交通安全)の頭文字をとったもの)

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764