更新日: 2024年1月1日

広報いちかわ1月1日号 特集

特集1:[90年を振り返る歴史ツアーへご招待]いちかわの歴史いちから辿ろう

特集2:市川市の90年

感染予防には、換気・手洗い・手指消毒などの対策が有効です。

換気

手洗い

手指消毒

[引用元] 厚生労働省Webサイト:新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

[特集]目次

-

[90年を振り返る歴史ツアーへご招待]

いちかわの歴史いちから辿(たど)ろう - 市川の始まり

- 主な市域の変遷

- [知ってる]市川なぜなぜ

- 市川市の90年

- 1934(昭和9)年

- 1938~42(昭和13~17)年ごろ

- 1947~1950(昭和22~25)年ごろ

- 1951(昭和26)年[紅白歌合戦と同い年]

- 1951(昭和26)年

- 1958(昭和33)年

- 1959~1975(昭和34~50)年ごろ

- 1987(昭和62)年

- 2004(平成16)年

- 2015・2016(平成27・28)年

- 2021(令和3)年

- 2023(令和5)年

- 2024(令和6)年

- 市の文化や自然を生かした魅力あふれる施設や、利便性を高める道路などが続々オープンしました

- 国内のできごと

[90年を振り返る歴史ツアーへご招待]

いちかわの歴史いちから辿(たど)ろう

本市は、11月3日(祝)に市制施行90周年を迎えます。90年の歴史を辿ってみませんか。

問い合わせ=TEL047-712-8632広報広聴課

市川の始まり

「市川(いちかわ)」の地名は、江戸川が坂東(ばんどう)(関東地方の古称)一の大きな川であったことから「一(いち)の川(かわ)」と呼ばれていたことや、川船に荷物を積んで集まった人によって開かれた市場の場所であったことなどに由来します。

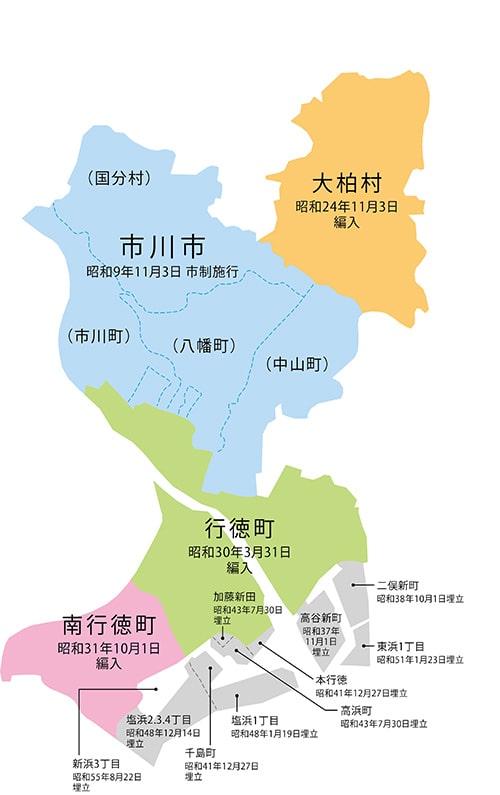

主な市域の変遷

下記のように、昭和9年に市川町、八幡町、中山町、国分村が合併して本市ができてから、今年で90周年を迎えます。その後、昭和24~31年に大柏村、行徳町、南行徳町が編入し区域が広がり、昭和37年以降に埋め立てられた臨海部も追加され、今の市川市ができあがりました。

| 施行日 | 概要 | 事由 |

|---|---|---|

| 昭和9年11月3日 | 市制施行 | 東葛飾郡市川町、八幡町、中山町、国分村を廃し、その区域を以って市川市を置く。 |

| 昭和24年11月3日 | 編入 | 東葛飾郡大柏村を廃し、その区域を市川市に編入する。 |

| 昭和30年3月31日 | 編入 | 東葛飾郡行徳町を廃し、その区域を市川市に編入する。 |

| 昭和31年10月1日 | 編入 | 東葛飾郡南行徳町を廃し、その区域を市川市に編入する。 |

昭和9年11月3日

市制施行

[知ってる]市川なぜなぜ

市川の、ちょっとした疑問(なぜなぜ)に答えるコーナーです。

[なぜなぜ1]市川市役所は、なぜ市川ではなく八幡にあるの

市川町、八幡町などが合併して市ができる時に、「市川」という名前を使いたい市川町と、それに反対する他町村が対立しました。その結果、市の名称は「市川」にし、市庁舎は八幡町域に置くということで折り合いがついたためといわれています。

[なぜなぜ2]市の住所である「北方町(ぼっけまち)」に1~3丁目がなく、4丁目しかないのはなぜでしょう

北方町1~3丁目が現在の北方(きたかた)1~3丁目、本北方(もときたかた)1~3丁目及び若宮3丁目の一部に変わったためです。

ちなみに、「ぼっけ」という読み方の由来は、法華経寺の法華(ほっけ)が訛(なま)ったという説や、この地の公家の館に立派な剣があり、村人たちがそこを「宝剣(ほうけん)館」と呼んだことから転じて「ぼっけ」となったという説があります。

[なぜなぜ3]住所に「鬼」がついている鬼越、鬼高、「塩」がついている塩焼、本塩、塩浜の名前の由来は

鬼が鹿島(茨城県)の神に降伏して、この地を越えたことから「鬼越」と呼ばれた、鬼が住んでいたため、「鬼子居(おにごい)」と呼んだものが「鬼越」となったなどといわれています。

鬼高は、鬼越と高石神の飛び地が合併したことでこの地名ができました。

塩焼、本塩、塩浜は、かつて行徳の海浜で製塩が行われていたことを残すために付けられた名前です。

その他、市川の地名の由来については中央図書館Webサイト(右記2次元コード参照)で確認できます。

市川市の90年

本市の誕生から現在までの90年を、街並みの変遷などを中心に振り返りました。

これまでの歩みをステップに、更なる飛躍の一歩を、今年の干支「辰(たつ)」のように、力強く未来へ踏み出します。

(広報広聴課)

1934(昭和9)年

11月3日 市川市が誕生

県内では、千葉市・銚子市に次ぐ3番目の市。当時の人口は4万人あまり

1938~42(昭和13~17)年ごろ

1964~65(昭和39~40)年ごろ

本市初の都市計画により、現在の街並みの基礎ができる

- 商業地域

- 市川駅・国府台駅・本八幡駅付近

- 工業地域

- 総武線南側など

- 住居地域

- 現在の国道14号線以北など

- 風致地区

- 国府台周辺、葛飾八幡宮周辺、法華経寺周辺

1947~1950(昭和22~25)年ごろ

現在の国府台の景観の基礎ができる

国府台軍用地の跡地に、文化都市を目指して学校施設や病院、研究機関を誘致

国府台運動公園を開設

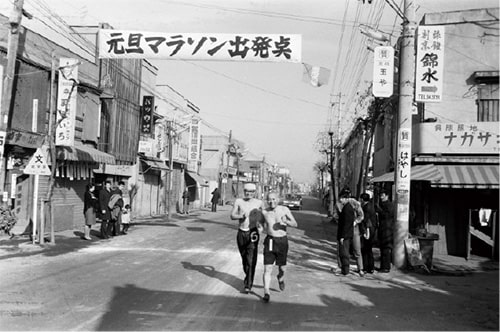

1951(昭和26)年[紅白歌合戦と同い年]

第1回 元旦マラソン大会開催

1951(昭和26)年

「市川市廣報(こうほう)」創刊

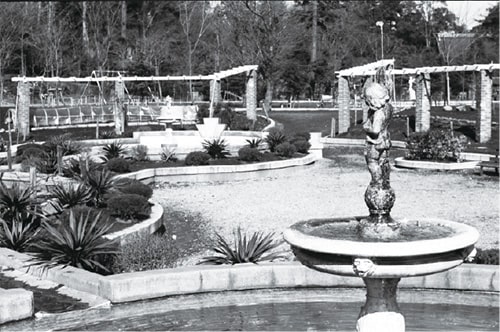

1958(昭和33)年

里見公園が市立公園として開園

[バラ園ができたのは2007(平成19)年]

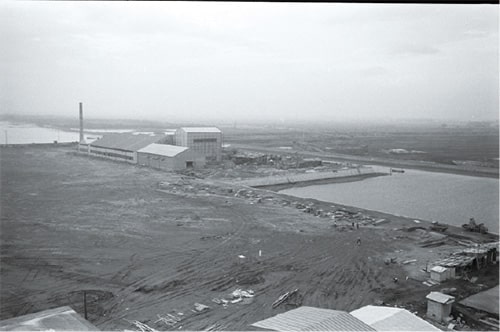

1959~1975(昭和34~50)年ごろ

合併した行徳・南行徳地域の海面を埋め立て、工場を誘致

1987(昭和62)年

動植物園開園

2004(平成16)年

「健康都市いちかわ」宣言

2015・2016(平成27・28)年

市川市道ネーミングライツ

パートナー契約により

「アーセナル通り」(2019年4月に「ガナーズ通り」にリニューアル)

「ニッケコルトンプラザ通り」

「アーデル通り」が誕生

2021(令和3)年

第1庁舎供用開始

2023(令和5)年

未来につながる施策をスタート

子どもたちの未来は、市川市の未来

- 市立学校の給食費を無償化

- 子ども医療費助成の対象を高校生相当年齢まで拡大

- 第2子以降の保育料を無償化

「誰一人取り残さないまち」に関すること

- ゴールドシニア75↑事業の実施

- 「健康寿命日本一」に向けての取り組み

2024(令和6)年

11月3日 90周年記念式典

これからどんなわくわくが待っているかな

市川市はこれからも未来に向けてステップアップにつながる施策に取り組みます

市の文化や自然を生かした魅力あふれる施設や、

利便性を高める道路などが続々オープンしました

2009(平成21)年

アイ・リンクタウン展望施設

2017(平成29)年

全日警ホール(八幡市民会館)

2017(平成29)年

J:COM北市川スポーツパーク

2018(平成30)年

道の駅いちかわ

2018(平成30)年

外環道路

2019(令和1)年

妙典橋

2020(令和2)年

あいねすと(行徳野鳥観察舎)

2022(令和4)年

ぴあぱーく妙典

国内のできごと

青文字は市川市に関わること

昭和

- 1934年

- 渋谷駅前に忠犬ハチ公銅像建立

- 1935年

- 総武本線本八幡駅が開業

京成本線新八幡駅・中山鬼越駅が開業 - 1945年

- 太平洋戦争終結

- 1953年

- 地上波テレビ放送の開始

- 1958年

- 東京タワー完成

関門トンネル開通 - 1964年

- 東京オリンピック開催

東海道新幹線開通 - 1966年

- 日本の総人口が1億人を突破

- 1969年

- 営団地下鉄東西線が全通(行徳駅)

- 1970年

- 大阪府で日本万国博覧会開催

- 1972年

- 札幌オリンピック開催

- 1978年

- 新東京国際空港(現成田空港)開港

武蔵野線市川大野駅が開業 - 1983年

- 東京ディズニーランド開園

- 1988年

- 京葉線市川塩浜駅・二俣新町駅が開業

平成

- 1989年

- 平成に改元

都営新宿線本八幡駅開業 - 1991年

- 北総線北国分駅・大町駅が開業

- 1995年

- 阪神・淡路大震災

- 1998年

- 長野オリンピック開催

- 2000年

- 営団地下鉄東西線妙典駅が開業

- 2005年

- 愛知県で日本国際博覧会開催

- 2011年

- 東日本大震災

- 2012年

- 東京スカイツリー完成

- 2016年

- 選挙権年齢を18歳以上に引き下げ

令和

- 2019年

- 令和に改元

- 2020年

- 新型コロナウイルスの流行

- 2021年

- 東京オリンピック・パラリンピック開催

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764