更新日: 2025年8月2日

広報いちかわ8月2日号 特集

特集1:たっぷりの愛情が詰まった「市川のなし」が できるまで

特集2:戦後80年 次世代へつなぐ 恒久平和への願い

[特集]目次

たっぷりの愛情が詰まった「市川のなし」ができるまで

今年もおいしい梨の季節がやってきました。本市は梨の産出額千葉県2位、全国6位と全国トップクラスです。大人気の「市川のなし」は、梨農家やいちかわ援農隊(えんのうたい)、梨花隊(りかたい)など梨作りに関わる多くの方が愛情を注ぎながら育て、みなさんのもとに届けています。

今号では、「市川のなし」がどのように育てられているのか、梨作りの一年を紹介します。丹精込めて作られた梨をおいしく食べましょう。

問い合わせ=TEL047-711-1141農政課

梨作りの一年

土作り・剪定(せんてい)10月〜3月

10月から木の根元に肥料を与えて土作りを行い、11月~3月ごろ、太陽の光が木全体に当たるように、枝の形を整える剪定をします。古い枝を切って、新しい枝に実らせることで、収穫量を増やします。

交配 4月

梨は別の品種の花粉を付けないと実らないため、人の手やミツバチの力を借りて受粉します。

花粉を採取するためには、梨の開花時期に多くの人手が必要です。梨の花摘みボランティア「梨花隊(りかたい)」が作業を手伝うこともあります。

摘果(てきか)5月〜6月

健全な枝に実った果実の中から、傷がなく形が良いものを間隔をあけて残します。果実によって成長や実り方に違いがあるため、摘果は2、3度行います。摘果により病気の発生を防ぐこともできます。

袋かけ 6月

品種によっては、梨の実に虫や傷が付かないように袋かけをします。

ここに注目

この作業を、いちかわ援農隊の方が手伝っています。援農隊は高齢化や後継者不足による農業者の負担軽減を目的としたボランティアで、農繁期などに短期で農作業を手伝う団体です。

梨の袋かけの作業以外にも、剪定枝の片付けや除草作業などを行います。

援農隊会員募集中

市内在住で、農業ボランティアに意欲を持つ方を募集しています。

問い合わせ=右記2次元コードまたはTEL047-711-1141いちかわ援農隊事務局(農政課内)

収穫 8月〜9月

採れたての梨をみなさんに届けるため、朝早くから手作業で収穫しています。

出荷・販売 8月~9月

採れたての新鮮な梨の、大きさ、傷の有無、色を確認したあと市場などに出荷、または直売所で販売します。

おいしく食べよう「市川のなし」

梨の販売場所はこちら

「市川のなし」は、市内スーパーや道の駅いちかわ、直売所で販売しています。

各直売所の情報は下記2次元コードで確認してください。

梨は品種ごとに異なる味わいが楽しめます。下記2次元コードの梨カレンダーを参考に食べ比べてみてください。

梨の販売イベント

「市川のなし」フェア

日時=[1]8月9日(土曜)午前10時から[2]8月23日(土曜)午前9時30分から、いずれも完売次第終了

場所・会場=[1]東京メトロ東西線

行徳駅前広場(行徳駅前2-5)[2]いちかわごちそうマルシェ(鬼高4-5-1

市川地方卸売市場)

内容=[1][2]市川のなし、市川のなしトートバッグの販売[2]市川のなし・梨の加工品・市川のなしトートバッグのセット(限定50セット)、梨の加工品の販売。

また、いちかわ農産物直売所マップを配布します

ふるさと納税 返礼品物産展

日時=8月21日(木曜)・22日(金曜)、いずれも午前11時~午後3時

場所・会場=第1庁舎2階多目的スペース

内容=ふるさと納税返礼品を取り扱っているお店や事業者が、市川のなしや海苔(のり)、スイーツなどの逸品を紹介、販売をします

問い合わせ=TEL047-712-8598デジタル地域通貨推進課

加工品もお見逃しなく

農協の「梨グミ」

果実の風味をそのまま楽しめる特製グミです。出荷に向かない幸水・豊水・あきづきをブレンドしており、フードロス削減に役立っています。

場所・会場=JAいちかわ(大柏・豊富(とよとみ)・田中支店を除く各支店と経済センター)

梨のソフトクリーム

市川産の梨を使用した、道の駅いちかわオリジナルの大人気商品です。

他にも梨ようかんや梨めん、梨フィナンシェなどの商品があります。

場所・会場=道の駅いちかわ

おいしい梨の選び方

梨は生ものなので早めに食べてね

- 皮に色むらがない

- ツルツルしている

- 手に持つと重い

- ふっくら丸みがある

戦後80年 次世代へつなぐ 恒久平和への願い

「核兵器廃絶平和都市宣言」の

シンボルとして平成6(1994)年に設置されました

終戦を迎えた80年前の8月15日、市内は青空が広がり、とても静かな日だったといわれています。時がたつとともに戦争体験者は減り、戦争は他人事となりつつあります。この節目の年に、日本が経験した戦争の過程や悲惨さを改めて学び、平和の大切さを考える機会にしませんか。

問い合わせ=TEL047-712-8643総務課

戦争の記憶

(8月上旬公開予定)

終戦から80年がたち、当時のことを語ることができる戦争体験者が少なくなっています。今号では、市内で戦争を体験した方にお話を伺いました。

自分の思うように人生を歩めることがいかに幸せなことか

矢島さん(昭和2(1927)年6月生まれ)

終戦の日は、いつもは鳴り渡る空襲警報がなく、天気のよいとても静かな日でした。

18歳だった私は自宅で終戦の玉音(ぎょくおん)放送を聞きました。ホッとする気持ちはなく、「米軍に占領されたら日本はどうなってしまうのか」と、恐怖を感じたことを覚えています。

戦時中、家が貧しかった私は、仕事をしながら夜間中学校に通い、学徒出陣に備えて厳しい軍事教練を受けつつ徴兵されるのを待っていました。当時、貧しい家は防空壕を持てず、私の家も借り家でしたので、避難する防空壕はありませんでした。空襲警報が鳴ると家の電灯を消し、家族7人が息を潜めて固まり、警報が止(や)むのをひたすら待ちました。生きた心地がせず、運を天に任せるしかないどうにもならなかった日々が今も忘れられません。

誰もが「天皇陛下のために忠誠を尽くす」その思いしかありませんでした。大人も子どもも、国を守るためにおのおのの立場で一生懸命奉公しないといけない、その思いで飢えや空襲の恐怖に耐えました。戦火で玉砕したとしても命を惜しむ人はいませんでした。

飢えも戦火の心配もない平和な時代になりました。平和がいかに尊く、また自分の思うように人生を歩めることがいかに幸せかを感じています。

つなぐ

市立学校での平和に関する学習

本市は、昭和59(1984)年11月15日に「核兵器廃絶平和都市宣言」を行い、核兵器の廃絶・生命の尊厳・恒久平和の確立を訴えています。また、市立学校での被爆体験講話など、さまざまな平和啓発事業を通して平和の大切さを伝えています。

日本原水爆被害者団体協議会(以下、日本被団協)がノーベル平和賞を受賞

核兵器が二度と使われてはならないと被爆の証言を国内外に絶え間なく伝え続けてきたこと、及びその活動によって戦後今まで核兵器が使用されなかったことが評価され、令和6年10月に受賞しました。

核兵器のない世界に向けて

80年前に投下された2発の原爆で、広島では約14万人、長崎では約7万人の方々が犠牲になり、今も後遺症などで苦しむ方々がいます。もし、現代技術でつくられた核兵器が使用されたら。みなさん、想像してみてください。令和7年6月現在、世界9カ国で9,615発の現役核弾頭が保有されています(出典=『世界の核弾頭データ』2025年版)。

世界唯一の被爆国に暮らす者として、体験談に耳を傾け、大切な人と思いを共有し、つないでいきませんか。

被爆体験講話

市川被爆者の会の方の講話を通じて、戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさを伝えています。

市川被爆者の会 会長 児玉さん

日本被団協のノーベル平和賞受賞により、今までより多くの子どもたちに「伝えること」の使命を感じています。講話を聴いた子どもたちが、戦争も核もない未来を生きるために自分にできることを考えるきっかけとなるよう、思いを込めて話しています。一人でも多くの子どもたちに戦争の悲惨さを伝え、核兵器のない未来につながるよう、講話を続けていきたいと思っています。

副会長 井上さん

戦後50年の時間がたってから、やっと人前で自分の体験を話すことができるようになりました。

「被爆者以外の誰が、この地獄の体験を繰り返さないように後世に伝えることができるのか」と思い立ち、94歳になった今も講話を続けています。

講話を聴いた子どもから「井上さんに代わって、次は私が戦争はいけないと話をします」と書かれた手紙をもらった時は、本当に嬉(うれ)しかったです。

講話を聴いたり写真や絵を見たりして、つらくて、胸が痛くなりました。遠い世界の話だった戦争が現実のものに感じられ、今の平和が当たり前のものじゃないことが分かりました。戦争についてもっと知りたいという気持ちになったし、今日の話を聴いて感じたことを家族に伝えたいと思いました。

中学生を広島に派遣します

戦争の悲惨さと平和の尊さを学び、後世に伝えることを目的に、8月5日~7日の3日間、次代を担う市立中学校各校の代表生徒を広島へ派遣します。中学生が見て聞いて感じたことを、今後、市内に広く語り継いでもらいます。

他人事から自分の事に

戦没者への追悼の思いを表す機会や平和を考える催しに参加してみませんか。

戦没者に祈りをささげる

先の大戦で亡くなった方々の冥福と、世界の恒久平和を祈りましょう。

問い合わせ=TEL047-712-8618地域共生課

原爆犠牲者ならびに戦没者に黙とうを

原爆が投下された8月6日午前8時15分(広島)と9日午前11時2分(長崎)に黙とうをささげましょう。また、8月15日には日本武道館で「全国戦没者追悼式」が行われます。式典当日の正午には1分間の黙とうをささげましょう。

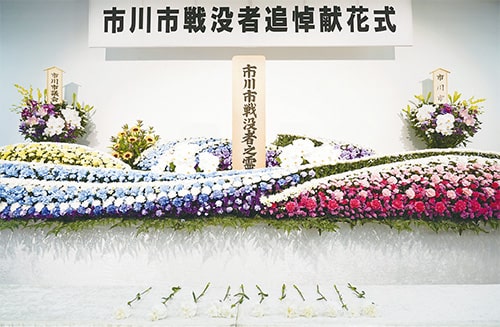

戦没者追悼献花式

どなたでも自由に献花できます。また、戦争の記憶を後世に伝えるため、戦時下の写真や資料などを展示します。

日時=8月14日(木曜)午前11時~午後5時・15日(金曜)午前9時~午後5時

場所・会場=第1庁舎ファンクションルーム

戦争遺品の思いに触れる

市では、遺族から寄せられた戦争遺品を、戦没者追悼献花式で展示しています。

【千人針】

戦争に行く兵士が弾丸に当たらないように、そして無事に帰ってきてほしいとの願いを込めて、千人が一針ずつ刺して完成させたので「千人針」と呼ばれました。多くの兵士が身に着けて出兵していきました。

平和について考える

知って参加して、平和を考える機会にしませんか。

問い合わせ=TEL047-712-8643総務課

平和ポスターを募集しています

児童・生徒の心で捉えた「平和」を訴えるポスターを募集しています。優秀作品は、翌年のカレンダーに掲載して平和啓発活動に活用します。

応募資格=市内在学の小・中学生

応募方法=各学校から配布された募集要領を確認の上、各学校に提出

被爆樹木2世(アオギリ)がスクスク成長しています

被爆樹木とは被爆に耐えて生き続ける木のことです。広島の被爆樹木のアオギリから取れた種から育てた苗木を、令和6年11月15日に大洲防災公園に植樹し、平和の象徴として育てています。

心のゆとりは笑いから「平和寄席」

笑いを通して平和の大切さを体感してください。

(出演者)柳家三三(さんざ)、柳亭小痴楽(こちらく)、きょうこ(和妻(わづま))、桂鷹治(たかじ)、前座

日時=10月25日(土曜)午後1時30分(開場は30分前)~3時40分

場所・会場=文化会館

申し込み・応募=8月29日(金曜)までに上記2次元コードで申し込み(同時に4人まで申し込み可)、または往復はがきに参加者全員(1枚につき2人まで)の申し込み事項(上部参照)、コメント「あなたが平和を感じるときはどんなときか」、車椅子での来場の場合はその旨を書き、同日まで(消印有効)に総務課(〒272-8501

住所不要)。結果通知は9月26日(金曜)までに発送予定(申し込みの際にいただいたコメントは後日、市公式Webサイトに掲載します)

核兵器のない未来を目指す

自治体間連携イベントを開催します

終戦80年の節目の年に改めて世界の恒久平和を願い、核兵器のない平和な社会を築いていくための自治体間連携イベントです。後日、本紙などで参加者を募集します。

日時=11月12日(水曜)午後1時~3時

場所・会場=文化会館

内容=[1]日本被団協代表委員=田中熙巳(てるみ)氏による講演

[2]「核兵器廃絶平和都市宣言」を行っている関東地方の市長同士の意見交換、など

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764