下総国府跡(国府台遺跡)発掘調査概要

- 文化財

- お知らせ

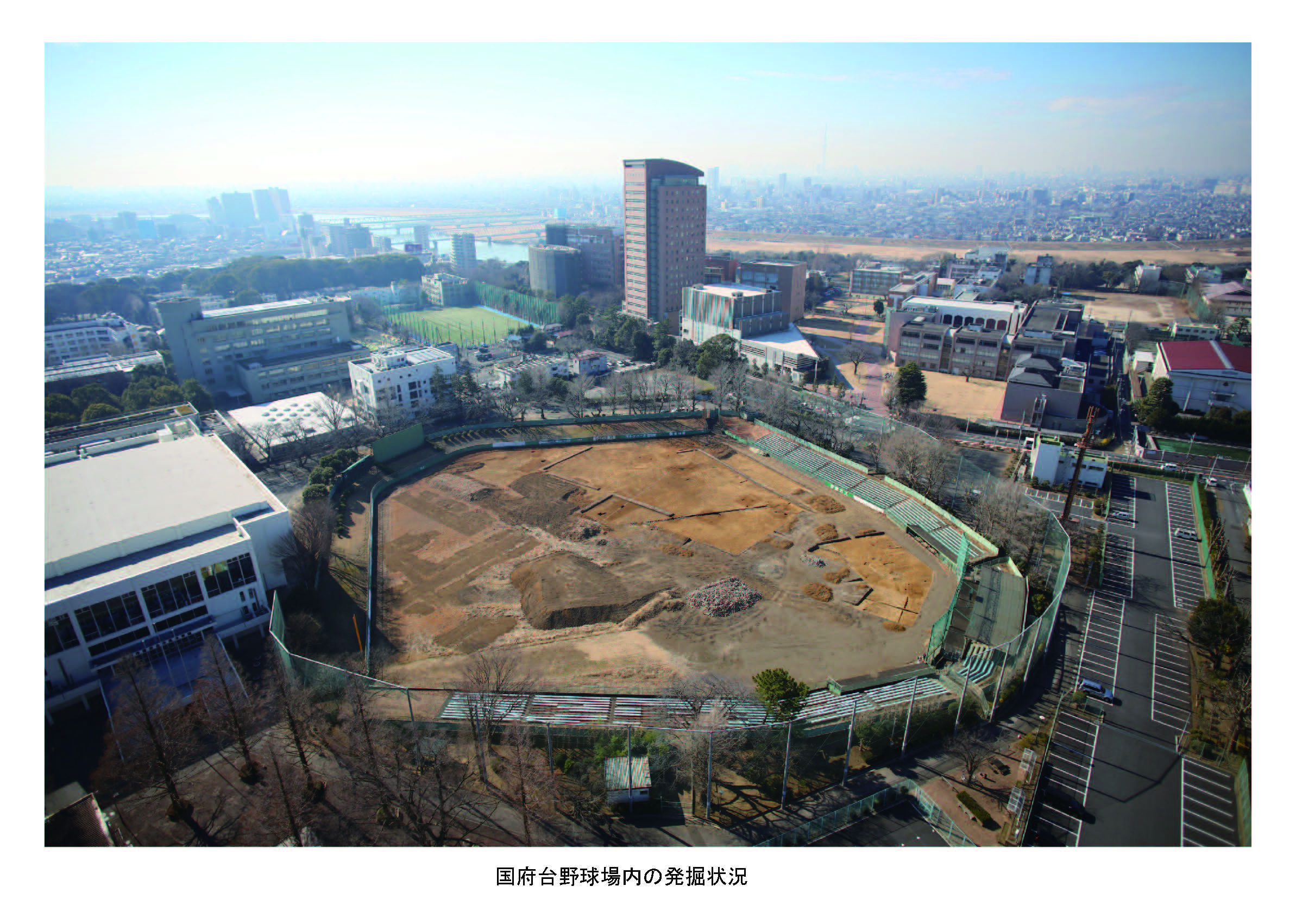

1.下総国府と国府台野球場の発掘調査

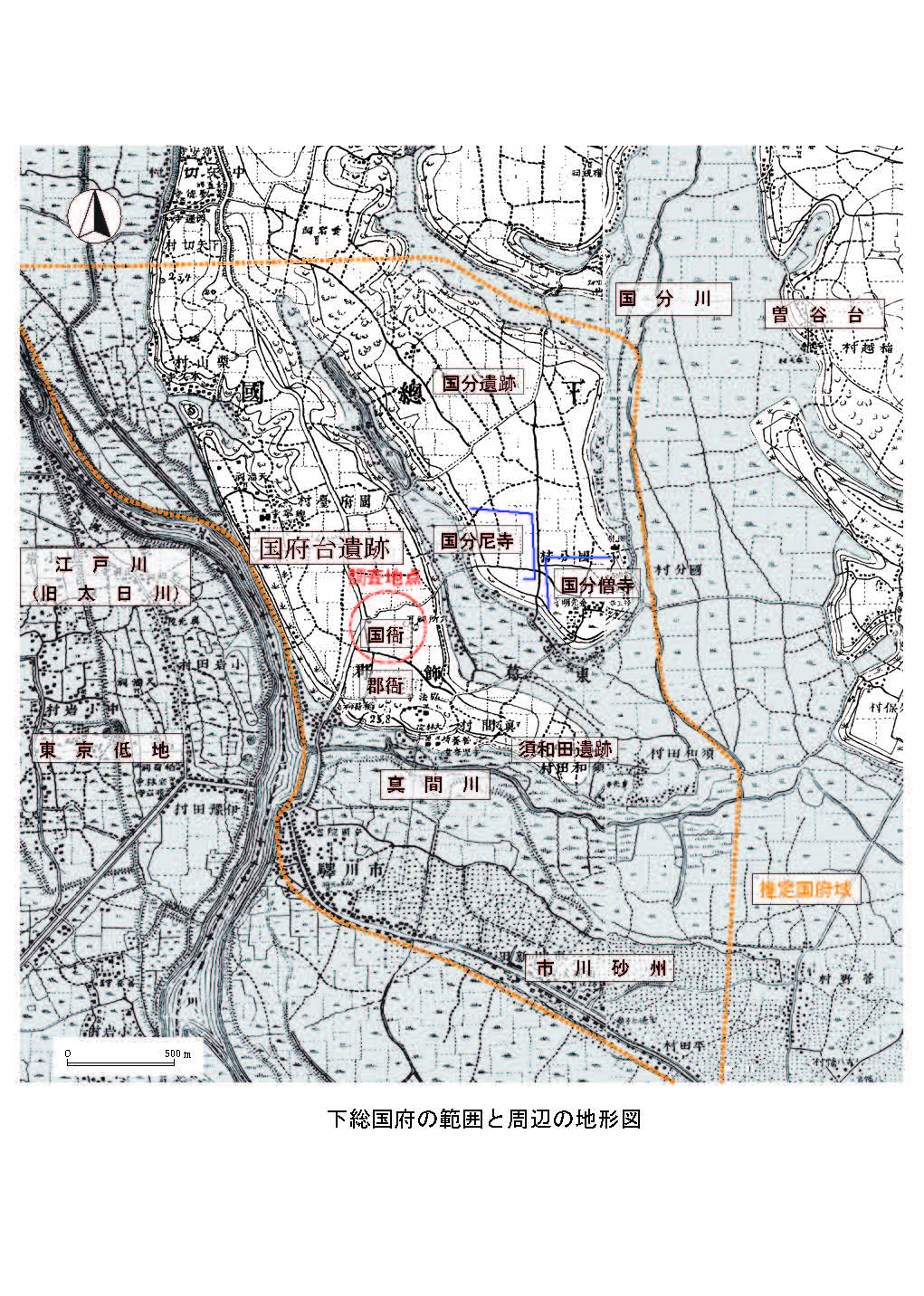

下総国の国府は、太日(ふとい)川(現在の江戸川)に面した下総台地の西端に位置する台地上を中心に造られました。その範囲は、国府台遺跡や下総国分寺跡、市川駅周辺の砂州なども含め、最大で東西約3.3キロメートル、南北約3.5キロメートルに広がっていたと考えられます。国府の中心となる国衙(こくが)は、国府台遺跡の南部に位置する国府台スポーツセンターから千葉商科大学周辺に造られました。

この国府台スポーツセンター内に位置する国府台野球場の建替えが計画されることになったため、令和元年度から野球場の下を発掘調査し、さらには国府の解明のため千葉商科大学内など、野球場周辺でも発掘調査を実施してきました。

2.発掘調査の概要

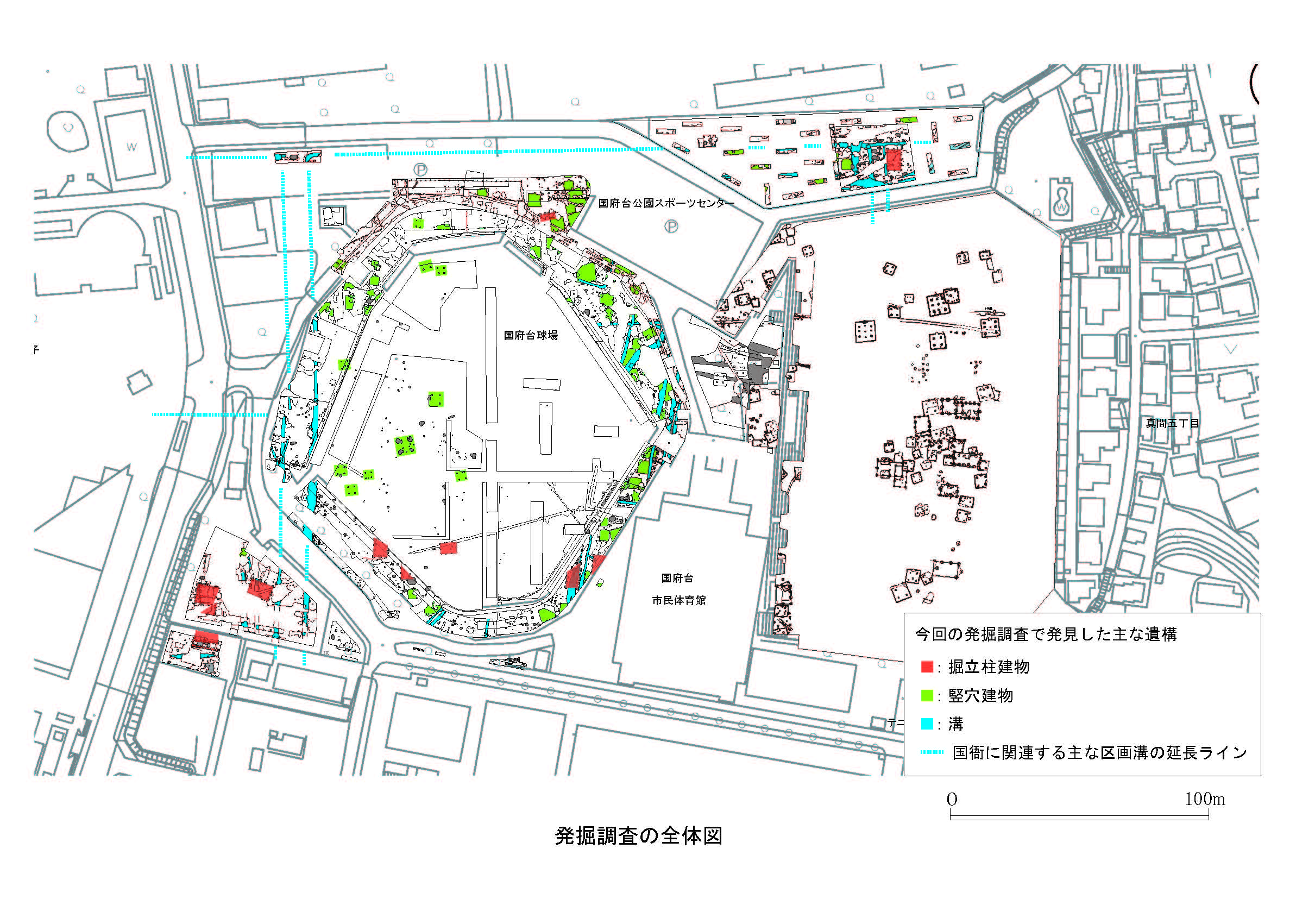

下総国府跡の発掘調査(国府台遺跡第28地点)は、令和元年度から令和7年1月末までで29ヵ所(第28ー2地点~28ー30地点)に及び、発掘調査報告書を刊行した第28ー26地点までに発見した遺構は竪穴建物88棟、掘立柱建物13棟、塀5条、溝42条、土坑110基程、ピット1,000基程を数えます。中心となる時期は国府が造られた奈良・平安時代で、国衙や六所神社(総社)に関連した建物群や区画施設などを発見しました。また、中世の府中と呼ばれた時代や奈良・平安時代よりも古い縄文時代や古墳時代の遺構も見つかっています。

出土した遺物には、国衙での儀式や饗宴で使用された土器、文字が書かれた土器(墨書土器)、文字を書く道具(土器を転用した硯)、高級品である緑釉(りょくゆう)陶器、鉄生産に関連する遺物などがあり、他にも旧石器や縄文土器、古墳時代や中・近世の遺物も出土しています。

3.下総国府の様相と変遷

今回の発掘調査では、野球場よりも広い東西約218メートルを測る大規模な区画やその周辺に配置された複数の区画を発見し、区画内では多くの建物などを見つけることができました。それらは国府の中心となる国衙に関連した遺構となり、この大規模な区画内に国庁が推定されます。

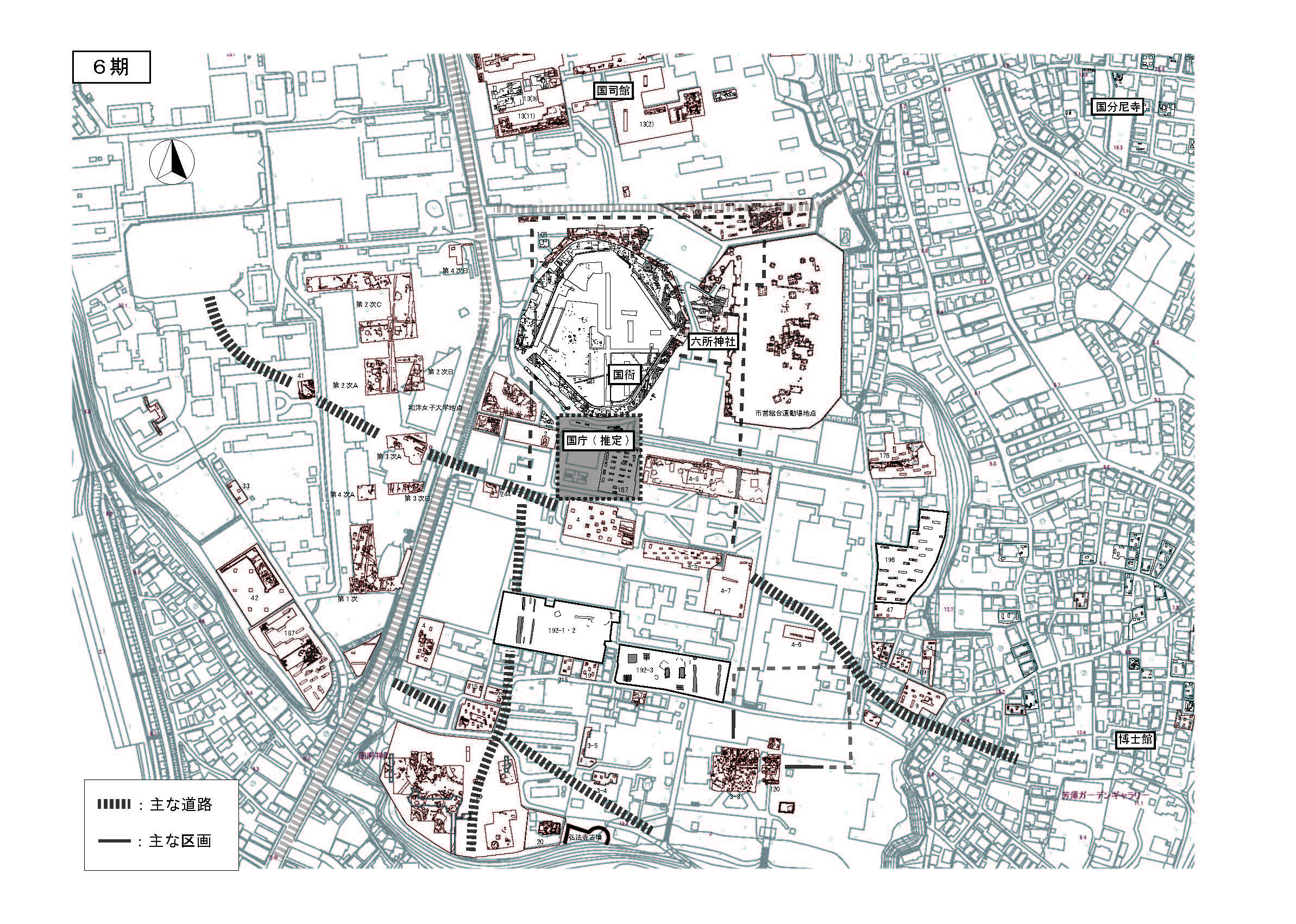

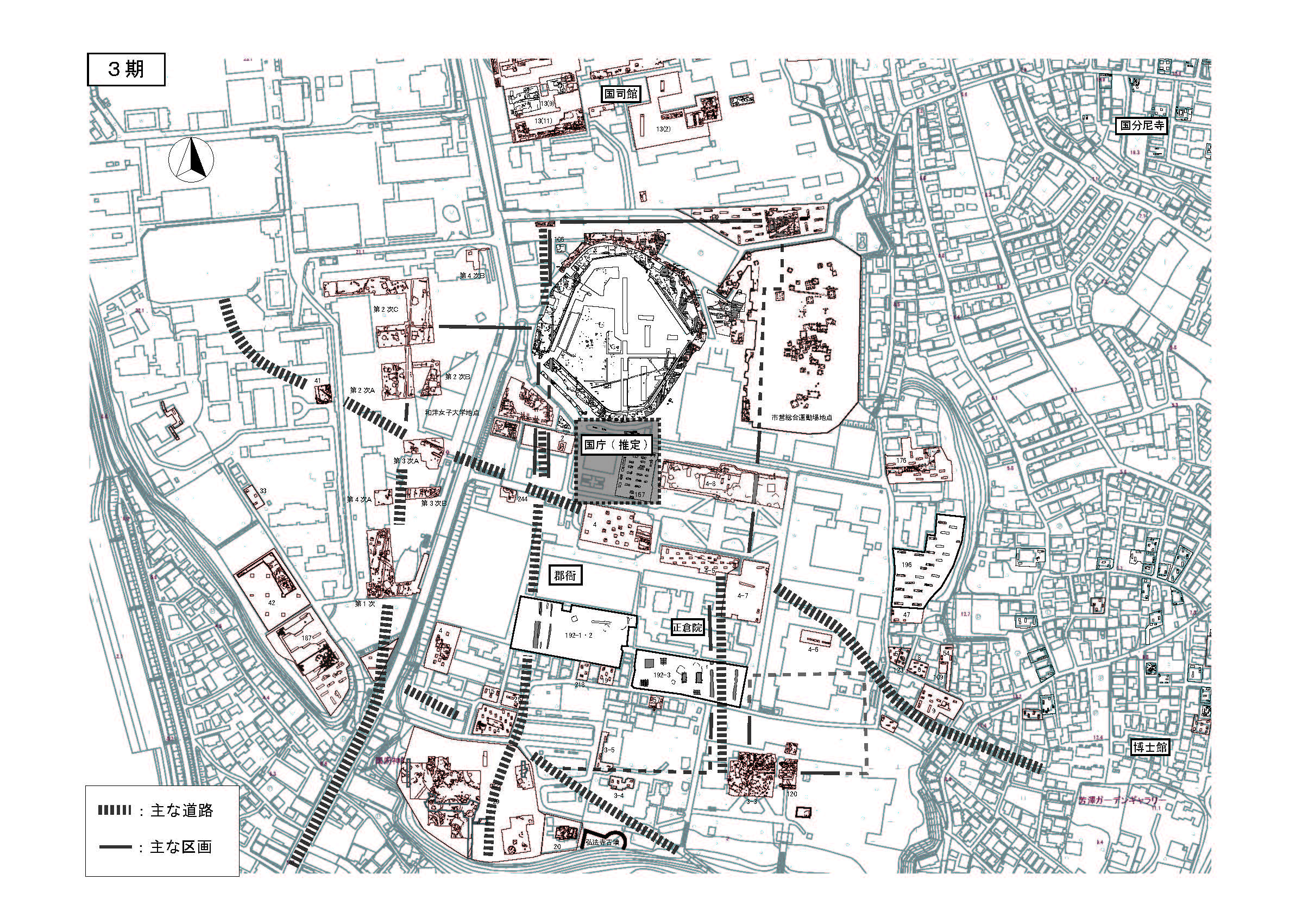

周辺の発掘調査の成果なども合わせると、下総国府の中心部分には道路や塀・溝などで区画した国や郡(葛飾郡)の施設などがいくつも存在し、それらが整然と並ぶまちの姿が浮び上ってきます。さらに、調査成果を詳しく分析すると1~6期の変遷がうかがえます。

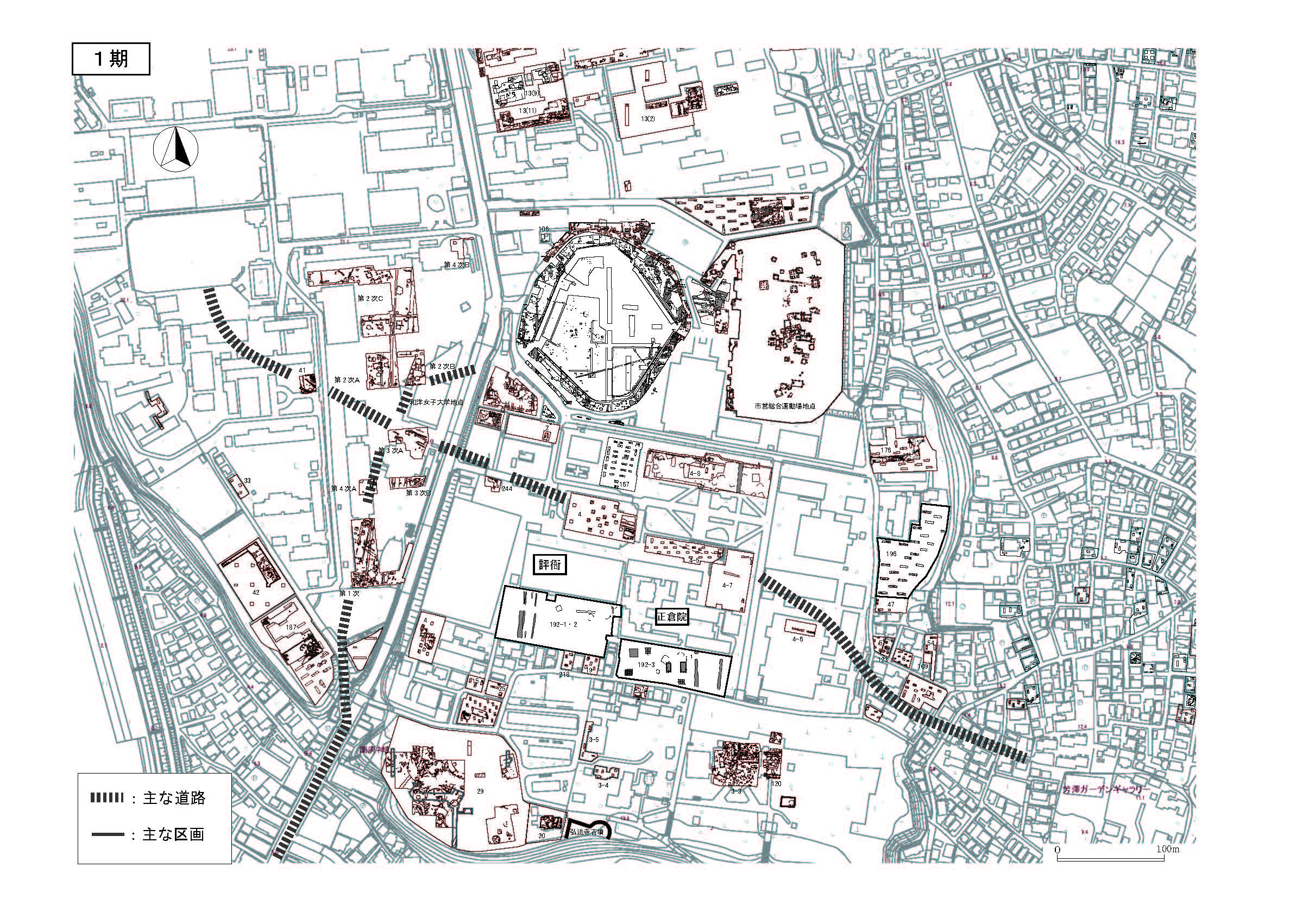

1期(7世紀後半):国衙成立以前の時期

国府台野球場方面に至る道路が整備されるなど、国や葛飾評(郡)に関連する建物の存在が想定されます。

2期(7世紀末~8世紀前半):国衙や郡衙の施設が造営される時期

東西道路を挟んで北に国衙、南に郡衙が整備されます。新たに建設された南北道路の延長に初期国庁が推定されます。

3期(8世紀後半1期):国分寺の造営が本格化し、国衙や郡衙でも大規模な整備が行われる時期

国衙に大規模な区画が出現し、それに合わせて国庁はやや東に移動して整備されたと思われます。

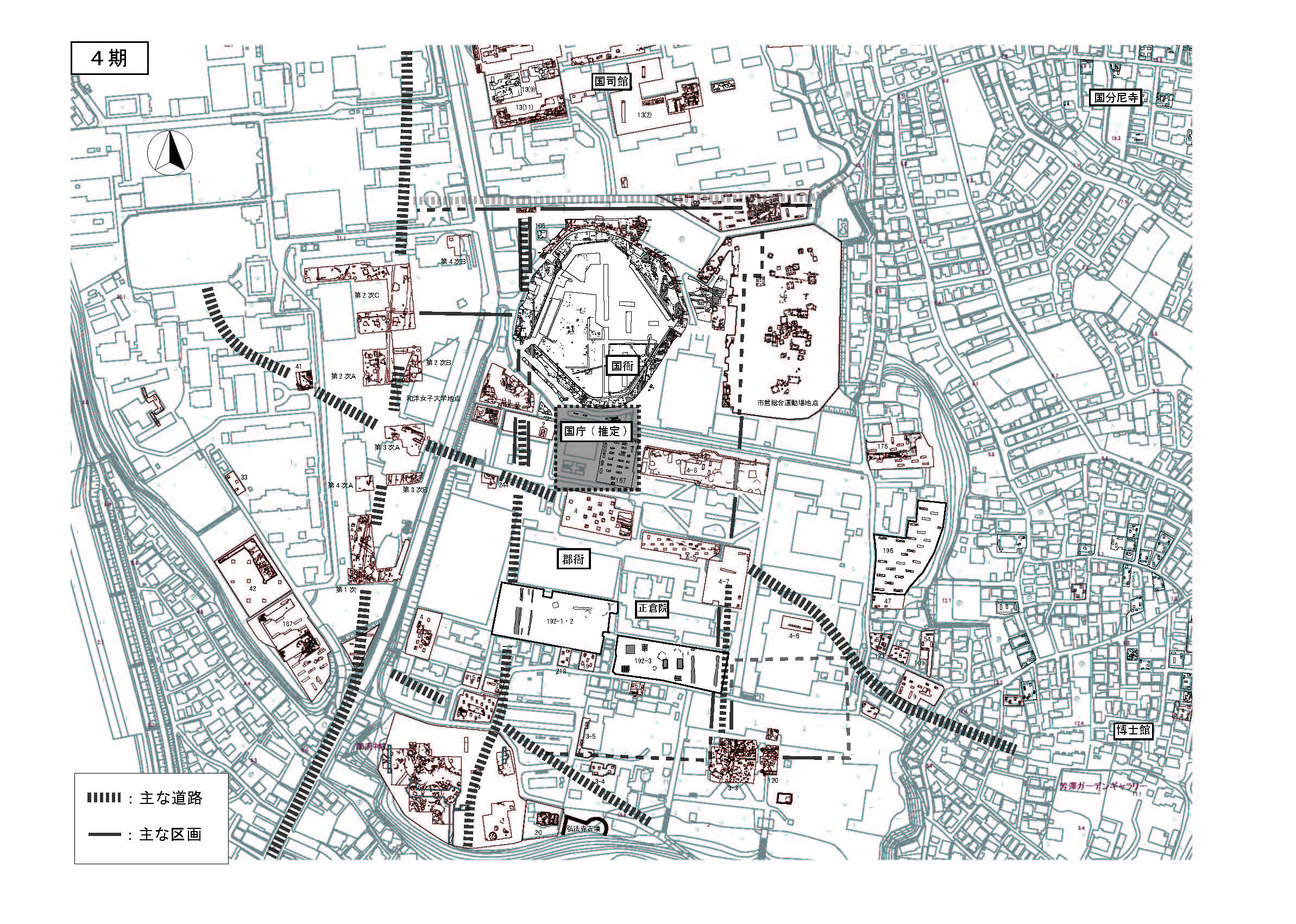

4期(8世紀後半2期):国衙・郡衙の整備がさらに進む時期

国衙では区画された施設がさらに増え、国府台を縦断する道路なども整備されます。武蔵国の東海道編入にともなう駅路の改変が関わっていたと考えられます。

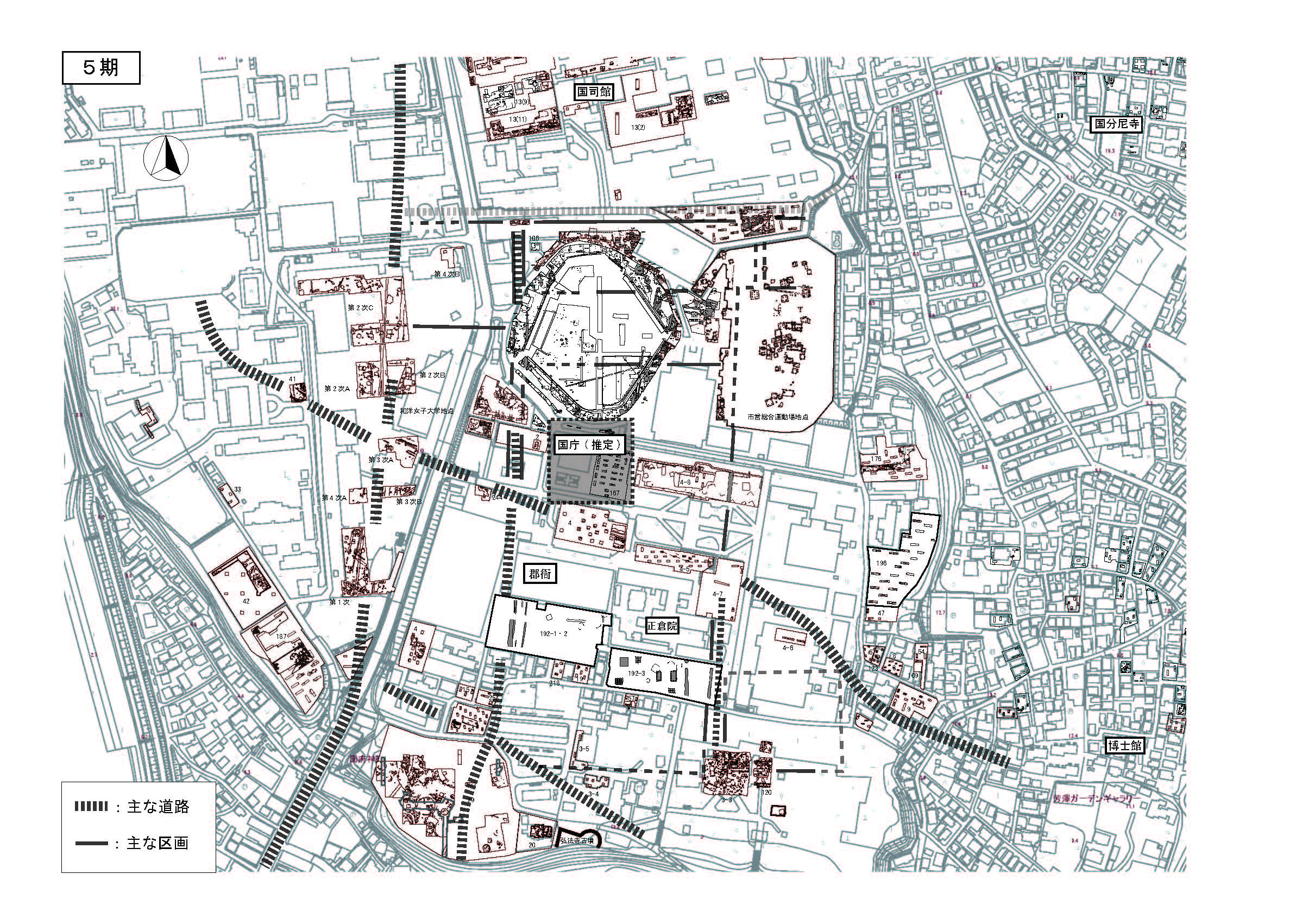

5期(9世紀):国衙や郡衙の機能が維持された時期

区画の変化や区画溝の埋没など、機能を維持しつつも変容していく様相もうかがえます。

6期(10世紀前半頃):国衙では多くの区画溝が維持されなくなり、機能に変化が生じた時期

六所神社との関連が想定される新たな区画などが出現します。