常設展示のご案内(歴史博物館)

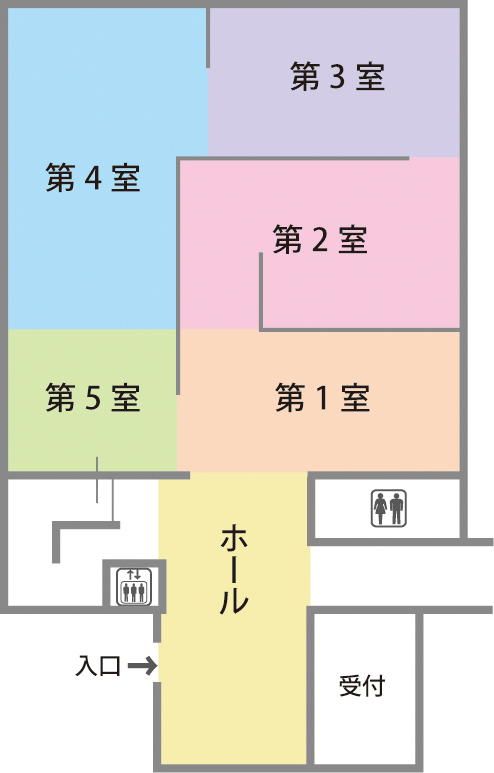

フロアマップ

展示のご案内

第1室 中世以降の市川

市川市にとって大きな意味を持つ史実を中心にとりあげ、10世紀後半から昭和までの市川の歩みを展示しています。中世は中山法華経寺のおこりや、戦国時代の国府台合戦、近世は徳川幕府による直轄地の支配、近現代は陸軍教導団の駐屯、市川市の誕生、太平洋戦争下の空襲などが紹介されています。

第2室 海辺の人々の生活

海辺にある行徳地域の近世における塩作りと近代の海苔養殖の様子を中心に展示しています。塩作りでは塩が作られる工程が、使用された道具類とともに展示され、行徳ならではの、風水害が多く狭い面積を有効に使う笊取法という濃い塩水を作るための方法などが紹介されています。また、海苔養殖では、東京湾の遠浅の海岸で、ベカ船に乗った漁師による海苔の採集の様子がジオラマで再現されています。

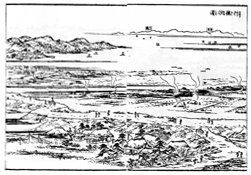

第3室 水路と陸路

旧江戸川筋や佐倉道など、市川市にかかわる水路と陸路の利用のされ方に焦点を当てて紹介しています。市域の街道や川筋などの全体像がわかるイメージ図や、常夜灯の所在する行徳新河岸のにぎわいが、当地にあった「笹屋」という、うどん屋の看板や屏風などともに紹介されています。また、市内北東部の大野村の村絵図(複製)により、当時の村のたたずまいをみることができます。

第4室 台地の人々の生活

台地の畑で野菜や梨、谷津で米などを作ってきた人々の様子を、年中行事とともに紹介しています。現在も市域の特産物である梨の栽培については、江戸時代の様子が『江戸名所図会』という地誌や道具類とともに紹介されています。また、かつて盛んであった米作りについて、年間を通した作業の様子もみることができます。さらに、明治時代頃に、市域北部の大町地域で建てられた民家(土間の部分)が復元展示されています。

第5室 郷土コーナー

郷土市川の歴史にかかわる人物をパネルで紹介するとともに、市域の鬼越出身で学校体育の草分けとして活躍した「坪井玄道」の業績を関連資料とともに紹介しています。また、このコーナーでは、各季節にちなんだ「季節の展示」や、学芸員の日頃の調査・研究の成果を紹介するミニ企画展などを随時開催しています。