更新日: 2024年11月15日

市川市のあゆみ 第32回 平成26年11月1日号

市川市市制施行90周年を記念して、市川市の歴史を広報いちかわで振り返る全32回の連載企画です!第32回の今回は、平成26年11月1日号の中から選りすぐりの記事をお届けします。

市川市のあゆみ 読み方のご案内

- 紙面から市職員が選んだ、発行当時の様子がわかる興味深い記事を2つ掲載します。

- 古くて読み取れない場合もあるため、2つの記事にはそれぞれ職員が書き起こした文章を掲載します。

- 古い文章については平易な文章に直している場合があります。直し方が正しくない場合もあるかと思いますが、読みやすさを優先させていただきますのでご了承ください。

- アクセシビリティツール「FACIL'iti(ファシリティ)」をご利用いただけます。ページの見た目を、視覚・動作・認識でお困りの症状をお持ちの方にとって、見やすく、使いやすいように変換するサービスです。使い方はアクセシビリティツールをご覧ください。その他、お手元の端末での読み上げソフトをご活用いただくことで、文章の読み上げにも対応しています。

- 市川市中央図書館にて過去の広報の全紙面をご覧いただけます。ただし、一部欠号がありますのであらかじめご了承ください。

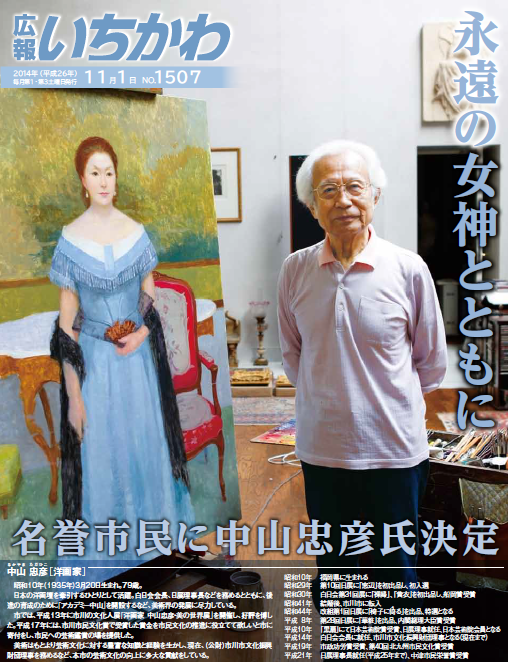

名誉市民に中山忠彦氏決定

中山 忠彦[洋画家]

昭和10年(1935年)3月20日生まれ。79歳。

日本の洋画壇を牽引するひとりとして活躍。白日会会長、日展理事長などを務めるとともに、後進の育成のために「アカデミー中山」を開設するなど、美術界の発展に尽力している。

市では、平成13年に市川の文化人展「洋画家 中山忠彦・美の世界展」を開催し、好評を博した。平成17年には、市川市民文化賞で受賞した賞金を市民文化の推進に役立てて欲しいと市に寄付をし、市民への芸術鑑賞の場を提供した。

美術はもとより芸術文化に対する豊富な知識と経験を生かし、現在、(公財)市川市文化振興財団理事を務めるなど、本市の芸術文化の向上に多大な貢献をしている。

- 昭和10年

- 福岡県に生まれる

- 昭和29年

- 第10回日展に「窓辺」を初出品し、初入選

- 昭和30年

- 白日会第31回展に「裸婦」、「黄衣」を初出品し、船岡賞受賞

- 昭和41年

- 結婚後、市川市に転入

- 昭和44年

- 改組第1回日展に「椅子に倚よ る」を出品、特選となる

- 平成 8年

- 第28回日展に「華粧」を出品、内閣総理大臣賞受賞

- 平成10年

- 「黒扇」にて日本芸術院賞受賞、日展理事就任、日本芸術院会員となる

- 平成14年

- 白日会会長に就任、市川市文化振興財団理事となる(現在まで)

- 平成19年

- 市政功労賞受賞、第40回北九州市民文化賞受賞

- 平成21年

- 日展理事長就任(平成25年まで)、中津市民栄誉賞受賞

担当職員より

ちょうど10年前、市川市が市制施行80周年を迎えた際の記事をピックアップさせていただきました。

名誉市民とは、市が市民または市に縁故の深い方で、市に功労のあった方または広く社会の進展・学術文化の興隆に貢献した方のうち、その功績が顕著である方に対し、市川市名誉市民の称号を贈り、市民の敬愛の対象として顕彰しているものです。

中山忠彦画伯の作品につきましては、全日警ホール内にあります中山忠彦メモリアルギャラリーにて無料で作品を鑑賞することができますので、興味のある方は足を運んでみてください。

なお、本記事にて紹介させていただいた中山忠彦画伯は、今年の9月24日に逝去されました。心から哀悼の意を表します。

そして、市川市は令和6年11月3日で市政施行90周年を迎え、新たに片岡直公氏と中津攸子氏のお二方が名誉市民に選ばれました。

お二方の経歴やコメントなどの詳細は広報いちかわ11月2日号をご覧ください。

また、過去に名誉市民として選ばれた方々はこちらからご覧ください。

様々なジャンルで活躍された方々が顕彰されていますが、次はどんな方が名誉市民に選ばれるのでしょうか、みなさんも注目してみてください。

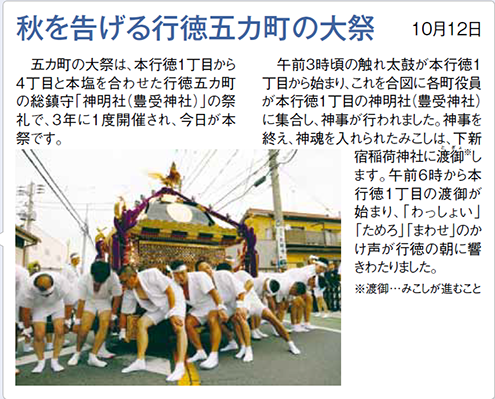

秋を告げる行徳五カ町の大祭 10月12日

五カ町の大祭は、本行徳1丁目から4丁目と本塩を合わせた行徳五カ町の総鎮守「神明社(豊受神社)」の祭礼で、3年に1度開催され、今日が本祭です。

午前3時頃の触れ太鼓が本行徳1丁目から始まり、これを合図に各町役員が本行徳1丁目の神明社(豊受神社)に集合し、神事が行われました。神事を終え、神魂を入れられたみこしは、下新宿稲荷神社に渡御(とぎょ)※します。

午前6時から本行徳1丁目の渡御が始まり、「わっしょい」「ためろ」「まわせ」のかけ声が行徳の朝に響きわたりました。

※渡御…みこしが進むこと

担当職員より

行徳地域は、今日に至るまで神輿製造に関わる人々が居住している、全国有数の神輿づくりのまちです。

地域ごとに製作された神輿を「地すり」「さし」「放り受け」といったこの地域独特の手法でもみ、祭礼を執り行っています。なお、下妙典の春日神社例大祭では、神輿の渡御はないものの、獅子頭を「地すり」「さし」「放り受け」でもみ、祭礼を執り行います。

現在も、当地で製造・修理等が行われた神輿や獅子頭を使用した祭礼が継承されており、これからも地域で伝え守られるようにと、今年から「市指定無形民俗文化財」に「行徳の神輿文化と祭礼」が選ばれました。

- 八幡神社例大祭(上妙典)3年に一度、前回2023年

- 春日神社例大祭(下妙典)3年に一度、前回2024年

- 五ヶ町例大祭(本行徳、本塩)3年に一度、前回2023年

- 胡籙神社例大祭(関ヶ島)3年に一度、前回2024年

- 豊受神社例大祭(伊勢宿)3年に一度、前回2023年

- 稲荷神社例大祭(押切)4年に一度、前回2024年

- 四カ村例大祭(欠真間、香取、湊新田、湊)3年に一度、前回2022年

- 日枝神社例大祭(相之川)3年に一度、前回2019年(2022年は中止)

- 熊野神社例大祭(新井、島尻、広尾、南行徳)4年に一度、前回2023年

次に祭礼や神輿を見られるのはいつになるのだろう...と思ったそこのアナタ!神輿を誰でも見られるようにと展示されている場所として行徳神輿ミュージアムがあります。職人が使う道具や普段は見ることができない神輿の内部が見られますので、神輿について気になる方は立ち寄ってみてください。

さて、このコーナーは今回お届けした“あゆみ”で最終回となります。担当総勢10名でお届けした市川市の“あゆみ”、楽しんでいただけたでしょうか。

今では使うことはない言い回しや個人情報の取り扱いなど時代の変化を感じる内容、今では当たり前で身近な存在になっているものの誕生の瞬間など、「記事と一緒に市川市の歴史を振り返るコーナー」として楽しんでいただけたのであれば、担当一同嬉しく思います。

これからも「広報いちかわ」等を通じて引き続き市民のみなさんが暮らしやすく、わくわくするまちになるよう情報発進に尽力いたしますので、10年後の100周年に向けてともに“あゆみ”ましょう!

最後まで読んでいただき、誠にありがとうございました。

読み上げソフトのご案内

一般的なOS(Windows、macOS、 ChromeOS 等)には、標準搭載の音声読み上げ機能(スクリーンリーダー)が用意されており、画面の情報を読み上げることができます。

Windows ナレーター

起動:Windowsロゴキーを押しながら、Ctrl+Enterキーを同時に押す

停止:もう一度 これらのキーを押す

ナレーターの詳細なガイド(Windows 11,Windows 10)(外部サイト)

macOS VoiceOver

起動:Command+F5キー

停止:いづれかのキーを押す。

VoiceOver ユーザガイド(macOS Ventura用)(外部サイト)

ChromeOS ChromeVox

起動: Ctrl+Alt+Z キー

停止:もう一度 これらのキーを押す。

(注)タブレットの場合、音量小と音量大のボタンを同時に 5 秒以上押し続けると、ChromeVox が有効になったことを示す音声が鳴ります。そのままボタンを押し続けると ChromeVox の読み上げが開始されます。

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764