更新日: 2023年5月22日

広報いちかわ3月6日号 特集

特集1:自分の住む、働く、学ぶ 街を守る

特集2:3.11から10年。今なお続く地震への備え

新型コロナウイルス感染防止のため、記載された催しなどが中止または延期となる場合があります。

市の事業・イベントの中止(延期)情報は各担当課のWebページなどを確認してください。

市民の広場のイベントなどの開催については各団体まで問い合わせください。

[特集]目次

[特集1] CIVIC PRIDE ―シビックプライド―

自分の住む、働く、学ぶ 街を守る

3月1日~7日は春季火災予防運動が実施されています。

また先日も東日本大震災の余震とされる地震が発生し、今後もいつどんな災害が起こるかわかりません。

自助・共助・公助が重要といわれ、「自分たちの街は自分たちで守る」という意識も重要です。

災害から地域を守るため、消防団として活動してみませんか。

問い合わせ=TEL047-333-2179警防課

(撮影時のみマスクを外しています)

自分たちの街を守るのが消防団です

市内の消防団は23箇分団で構成され、会社員や自営業、大学生、主婦などさまざまな職業の方が341人(令和3年1月1日現在)在籍しています。消防団員は非常勤特別職の地方公務員にあたり、市内に在住、在勤している18歳以上の健康な方なら誰でも入団できます。

平常時の活動

消火・防災訓練

火災現場を想定して訓練をしています。また、消防団員の技術の向上を図るため、消防用ホースを延ばし火点の的を倒す早さと的確性を競う操法訓練などを行っています。

救命講習

応急手当てやAEDの取り扱い方を習得します。

防火啓発活動

幼稚園などでの防火啓発活動や、地域に密着した防火パトロールを実施しています。

災害時の活動

消火活動

火災発生時には自宅や職場、学校から現場に駆け付けます。消火活動や後方支援など、その場に応じた活動を行います。

捜索・救助活動

大規模災害が発生したとき、災害弱者や地域情報などを熟知した団員が、人のつながりなどを活かしながら救助活動や避難誘導を行います。

水防活動

台風などの風水害では河川の水位の警戒、土のう積みのほか、排水、浸水防止などの活動を行います。

消防団の歴史

消防団の歴史は古く、江戸時代、八代将軍吉宗が、江戸南町奉行の大岡越前守(おおおかえちぜんのかみ)に命じ、町組織としての火消組である店火消(たなびけし)を編成替えし、町火消「いろは四八組」を設置させたことが今日の消防団の前身であるといわれています。

消防団は、時代の移り変わりとともに、消防組、警防団とさまざまな変遷を経て今日に至っています。

市公式YouTubeチャンネルで配信中

それぞれの消防団員の1日

消防団にはさまざまな職業の方が在籍しています。今回は団員の中から、会社員の松丸さんと主婦の松原さんの1日を紹介します。

会社員 松丸正典さん

消防団歴7年目になる松丸さん。会社員として働きながら、平日の夜や休日に訓練に参加しています。

AM 8:00

スケジュールの確認をしながら、都内へ出勤します。

PM 2:00

「今日は定時で退勤できそうだから、訓練に参加しようかな」

PM 7:00

詰所で仲間と車両の点検。いざという時に備えます。

松丸さんコメント

昔からボランティア活動に興味があり、地元の防災に関われること、主に定期的な訓練やパトロール、お祭りや花火大会の警備などを実施していると聞き、やりがいを感じ入団しました。

主婦 松原志保さん

主婦の松原さんは消防団歴2年目。主に子どもが学校などに通う平日の昼間に、訓練のほか啓発活動などを行っています。

AM 8:30

公園で子どもと遊ぶ時間。「末っ子はやんちゃ盛りです」

AM 11:00

市内の幼稚園で防災紙芝居。「子どもたちの反応が楽しいです」

PM 3:00

子どもとの買い物時間も充実させながら参加できます。

松原さんコメント

消火活動や訓練のイメージが強く、小さい子どもがいる自分には無理かなと思っていましたが、幅広い活動を知る中で自分にもできることがあるのでは、と興味がわきました。応急手当てや防火防災について学ぶ機会も多く、子を持つ親としても「もしもの時」の知識や技術を習得することもでき、地域の安心安全につながればと思い入団を決めました。

他の団員もこんな気持ちです

- 団員に共通していることは皆市民を守りたいという強い意志を持っていることです。人の役に立ちたいという思いを持つ、そんな消防団員がかっこいいと思います

- 近所の方々からの「ご苦労様です」との言葉。そんな応援をいただけることもすごく励みになっている1つです

- 消防団員だからこそ、できることはある。消防団に入って、地域の避難場所や、災害時にどのような行動をとればよいかなど、防火・防災意識を高めることができました

- これまで過ごしてきた地元の歴史や魅力を肌で感じることができました。多くの方たちと関わることができ、そこから学ぶことはとても多かったです。私が就職活動をしていたときには、自己PRや小論文の添削をしていただいたり、面接官経験のある方が面接の際のポイントを教えてくださったりとさまざまなアドバイスをもらえました

こんな活動もあります

地域の伝統行事

毎年1月17日に行われる、国府台地区に古くから伝わる辻切り。辻切保存会の方と一緒にワラで大蛇を作ります。

[特集2] 震災での教訓を活かして

3.11から10年。今なお続く地震への備え

3月11日で東日本大震災の発生から10年が経過します。

この震災は、市内でも公共施設や道路に破損や亀裂などの多くの被害をもたらしました。

今もなお余震が続いており、今後も地震はいつどこで起こるかわかりません。

そこで特集2では、東日本大震災以降の市の取り組みや自宅や地域での防災・減災対策を紹介します。

問い合わせ=TEL047-704-0065地域防災課

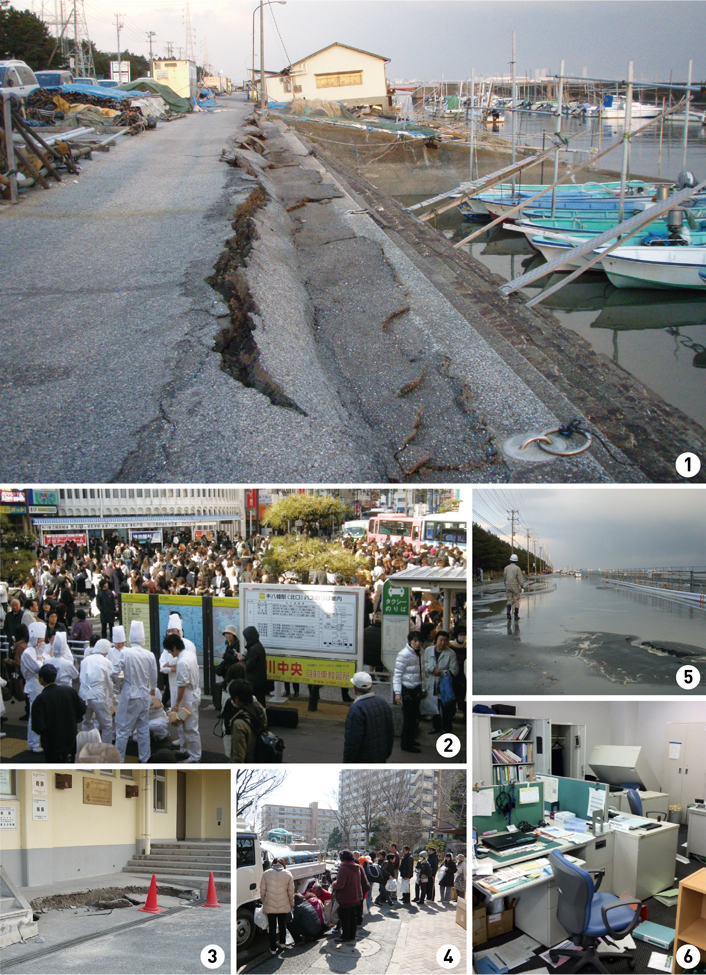

3.11当時の市内の被害状況

- 大きく亀裂が入った塩浜護岸。

- 電車が止まり多くの人が集まる市内駅の様子(市川よみうり新聞社提供)。

- 校舎と敷地の間に段差ができてしまった小学校。

- 断水が発生した地区に給水車が到着し、給水を待つ住民。

- 液状化により土砂が噴出し通行が困難になった道路。

- ロッカーや家具などが倒れ、中のものが散乱している様子。

まちはどのように変わったのか

2011年3月11日から現在に至るまで多くの地震が全国で起きており、その課題などを踏まえて、本市ではさまざまな防災対策を進めています。

公共施設の耐震化

避難所となる小・中学校及び公民館は、耐震補強の工事が完了し、耐震性を有する建物になっています。

帰宅困難者対策

市内各駅と連携し訓練を行っている他、帰宅困難者の一時待機スペースの確保、支援物資の整備を進めています。

住宅などの安全対策

住宅の耐震診断や改修工事、危険ブロック塀の除去、感震ブレーカーや家具転倒防止器具など取り付け費用を一部助成しています。また、市内の危険ながけ地については、整備や費用の一部を補助しています。

情報発信の強化

防災行政無線、メール情報配信サービス、SNS、LINE、市公式Webサイトの他、避難情報を自宅の電話やFAXで受け取れる「電話等一斉配信サービス」で避難情報を発信しています。また、防災行政無線テレホンサービス(TEL0180-994-889)では防災行政無線で放送した内容を確認できます。

女性の視点を反映

市女性職員による「BJ☆プロジェクト(防災女性プロジェクト)」を発足させ、女性の視点から、避難所施設の改善や日頃の備えについてパンフレットや啓発動画を作成し活動しています。

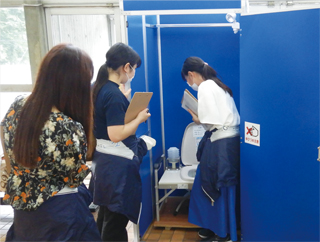

避難所環境の向上

停電対策としてガス発電機や蓄電池を整備しています。また、プライバシーの確保やコロナ禍での感染症対策として、各避難所にプライベートテントや消毒液、マスク、非接触型体温計などの衛生用品を配備しています。

自分を、家族を、地域を守るために

いざというときの情報入手手段を確認しましょう。市では下記のようなツールで情報を発信しています。

自分、家族のための備え

普段何気なく生活している自宅を「もし地震が起こったら」という視点で見直し、自分や家族にとって何が必要なのか考え、備えましょう。備蓄品は消費期限や使い方なども併せて確認しましょう。

食料・日用品の備蓄

アレルギーなどを確認し、自分や家族に合った食料・日用品を備蓄しましょう。

食料3日分(可能なら7日分)

- 飲料水(ひとり1日3リットル)

- 長期保存可能な食品など

日用品

- 懐中電灯・予備電池

- 携帯ラジオ

- 救急箱・常備薬

- トイレットペーパー

- 眼鏡、コンタクトレンズの予備

- 簡易トイレ

- 非常用バッテリー

- カセットコンロ(ガスボンベ)

など

感染対策

- マスク

- 消毒液

- 体温計

- ウェットティッシュ

自宅の安全確認

屋外への避難経路を確保し、ケガや火災などの二次災害を防ぎましょう。

- テレビ・家具類に転倒防止措置

- 出入り口や通路に物を置かない

- 窓ガラスやガラス戸に飛散防止対策

- 感震ブレーカーの設置

建物の安全性を確認

- 自宅は昭和56年以降の新しい基準で建設されたもの

- ブロック塀の高さは地盤から2.2m以下

- 自宅の基礎がコンクリート

⇒発災後、倒壊の危険性がないなど自宅の安全が確認できたら在宅避難も可能です。

連絡手段と情報収集

家族や知人との連絡手段や正しい情報の入手方法を確認しましょう。

家族、知人の連絡手段

- 連絡先の共有

- 自宅、職場、学校など離れた場所で被災した時の集合場所

- 災害用伝言ダイヤル「171」や公衆電話の使い方

正しい情報の入手

- 市からの情報を受け取る

減災マップや防災カルテを確認

- 減災マップ

本市を4地区に分け、地震被害想定、避難所、がけ崩れ警戒区域、地盤の液状化危険度など掲載 - 防災カルテ

小学校区ごとに地理的情報、災害リスクの評価、防災上の課題、地区内の防災関連施設や、各種災害による被害想定など掲載

防災豆知識や災害情報を集める手段、避難生活で必要なポイントなどをBJ☆プロジェクトのメンバーが動画や小冊子で紹介しています。市公式Webサイト(右記2次元コード、または、下記リンク参照)から確認できます。

助け合う地域づくり

被害を最小限にするためには、地域での取り組みが必要不可欠です。

市内には、主に2つの組織があり、日頃から防災・減災活動に取り組んでいます。

小学校区防災拠点協議会

- 構成

- 自治会やPTA、民生委員など。35校設立(令和3年2月末現在)

- 災害時

- 避難所となる小学校において避難所運営の支援

- 平常時

- 避難所運営の検討、開設訓練の実施

自主防災組織

- 構成

- 自治会やマンションごと。223団体結成(令和3年2月末現在)

- 災害時

- 初期消火や救出・救護、避難誘導など

- 平常時

- 資器材の整備や防災訓練実施

東日本大震災における被害写真、市の被害想定マップや備蓄品を展示しています。

- 展示場所

- 第1庁舎1階ファンクションルーム

- 展示期間

- 3月12日(金)まで 平日 午前10時~午後4時

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764