更新日: 2026年2月13日

後期高齢者医療制度

- 1.運営の仕組み

- 2.被保険者となる方

- 3.保険料について

- 4.保険料の納付について

- 5.窓口での自己負担について

- 6.高額療養費について

- 7.高額医療・高額介護合算制度について

- 8.葬祭費について

- 9.申請・届出について

- 10.人間ドックの費用助成について

- 11.後期高齢者歯科口腔健康診査について

- 12.医療費還付についての不審な電話にご注意ください

- 13.令和7年9月30日をもちまして、2割負担の配慮措置が終了しました

- 14.お問い合わせ先

1.運営の仕組み

後期高齢者医療制度とは、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月に運用が始まった制度です。

都道府県単位に設置され、全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、後期高齢者医療事務(被保険者の資格認定・管理、資格確認書の交付、保険料の賦課、医療給付等)を行います。

市町村では、保険料の徴収と窓口業務(届出・申請受付)を行います。

2.被保険者となる方

後期高齢者医療制度に加入する方はつぎのとおりです。

- 75歳以上の方

- 65歳以上75歳未満の一定の障がいがある方で、後期高齢者医療制度に加入を希望する方

後期高齢者医療制度による医療は75歳の誕生日から適用となります。

75歳になられる誕生日までに、市から資格確認書を送付します。(届け出は不要)

65歳以上で一定の障がいにより申請をした場合は、認定を受けた日から適用となります。

3.保険料について

令和6・7年度の保険料率が決定しました。詳しくは千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料額の試算はこちらから

保険料は被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

原則として千葉県内では均一の保険料です。

令和7年度の保険料額はつぎのとおりです。

保険料(年額) [※1]

=均等割額(43,800円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額 [※2]×9.11%)

- [※1]限度額は80万円です。

- [※2]「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額43万円を控除した額です。ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。

〈軽減措置について〉

所得の低い方や、これまで被用者保険の被扶養者であった方には、保険料が軽減されます。

【1】均等割額の軽減について

世帯の所得水準に応じて、下表のとおり軽減されます。

| 軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |

軽減割合 | 軽減後の均等割額 |

|---|---|---|

| 43万円 +10万円×(給与・年金所得者の数ー1) ※以下の場合 |

7割 | 13,140円 |

| 43万円+(30.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数ー1) ※以下の場合 |

5割 | 21,900円 |

| 43万円+(56万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数ー1) ※以下の場合 |

2割 | 35,040円 |

- ※世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。

- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除金額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。

- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

- 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得を含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。

- 65歳以上の方の公的年金等に係る所得金額については、その所得から特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。

(例)単身世帯の方で年金収入が220万円の場合の軽減判定所得の求め方

(下記の例は、2割軽減に該当します。)

220万円(年金収入)- 110万円(公的年金等控除額)- 15万円(特別控除額)

= 95万円(軽減判定の所得)

【2】被扶養者であった方への軽減について

これまで保険料の負担がなかった被用者保険の被扶養者であった方は、保険料の所得割額は課されず、均等割額が軽減されます。該当される方で、保険料額決定通知書を確認のうえ、保険料が軽減されていない方は、お問い合わせください。

| 75歳年齢到達により 後期高齢者医療制度に加入している方 |

障害認定により 後期高齢者医療制度に加入している方 |

|

|---|---|---|

| 均等割 |

77歳以上の方 76歳以下の方 |

後期高齢者医療制度に加入して、24か月に到達する月分まで、均等割5割軽減 |

| 所得割 | 負担なし(0円) | |

4.保険料の納付方法について

保険料は原則として年金からの天引きとなります。(特別徴収)

ただし、下記の事由に該当する方は納付書または口座振替で納めていただきます。(普通徴収)

- 介護保険料の徴収対象となっている年金の受給額が年額18万円未満の方

- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が、介護保険料の徴収対象となっている年金の受給額の2分の1を超える方

- 新たに市川市にて後期高齢者医療制度に加入された方及び転入された方

- 年金担保貸付金を返済中、または新たに貸付を受けた方

- 口座振替の手続きをされて、納付方法変更申出書(年金天引きの中止)を提出された方

- ※国民健康保険税を口座振替で納めていた場合も、改めて後期高齢者医療保険料の口座振替の手続が必要です。

- ※特別徴収(年金天引き)の対象の方であっても、下記の理由等により自動的に普通徴収(納付書または口座振替)に変更となる場合がございます。

納付書払いではなく口座振替をご希望される場合は「口座振替申込書」を事前に金融機関へご提出いただきますよう、お願いいたします。

(ご希望の方は「口座振替申込書」を市役所より郵送いたしますので、ご連絡ください。)

(例)

- 保険料の増額により、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、基礎年金受給額の1/2を超えた場合

- 前々年度と比較して前年度の保険料額が減額になったことで、前年度の10月から年金天引きが停止している場合

※保険料の年額より納付額が多くならないよう、年金天引きが停止されることがあります。 - 介護保険料の年金天引きが停止された場合

【後期高齢者医療保険料の納付にはぜひ便利な口座振替をご利用ください】

口座振替の登録をしますと、金融機関の預貯金口座から後期高齢者医療保険料のお支払いができます。

一度の手続きで、お支払いのたびに金融機関等へ行く必要がなくなりますので、ぜひご利用ください。

※口座振替のお手続きをされてから、実際に口座振替になるまで1~2か月程度かかります。

口座振替が開始する前は、納付書でのお支払いとなります。

口座振替の開始時期につきましては、保険料決定通知書または「口座振替開始のお知らせ」にて通知します。

〈保険料を滞納したとき〉

納付が困難な場合は、お早めに納税・債権管理課(第一庁舎)の窓口でご相談ください。

(行徳支所、大柏出張所、市川駅行政サービスセンターではご相談ができません。)

5.窓口での自己負担について

医療機関の窓口では、かかった医療費の自己負担(一部負担金)として、1割を支払います。ただし、一定額以上の所得がある方は2割もしくは3割負担となります。自己負担の割合の判定は、前年の所得に応じて決まります。

現役並み所得者(窓口負担割合3割)の条件は変わりません。

- ※詳細につきましてはこちらをご覧ください。

〈所得区分について〉

| 自己負担の割合 | 所得区分(限度区分) | 判定基準 |

|---|---|---|

| 3割 | 現役並み所得者3 | 市民税課税所得(課税標準額)が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 |

| 現役並み所得者2 | 市民税課税所得(課税標準額)が380万円以上690万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 | |

| 現役並み所得者1 | 市民税課税所得(課税標準額)が145万円以上380万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者 | |

| 2割 | 一般2 | 市民税課税所得(課税標準額)が28万円以上145万円未満の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者であり、下記のいずれかに該当する被保険者

|

| 1割 | 一般1 | 市民税課税世帯で、2割または3割に該当する被保険者がいない世帯に属する被保険者 |

| 区分2 | 世帯の全員が市民税非課税の方(区分[1]以外の被保険者) | |

| 区分1 | 世帯の全員が市民税非課税で、その世帯全員の個々の所得(年金収入は控除額806,700円で計算)が0円となる方 世帯の全員が市民税非課税であり、かつ、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方(区分[1]老齢福祉年金受給者) |

基準収入額適用について

自己負担(一部負担金)の割合が3割と判定された方でも、次の条件を満たしている方は、職権にて2割または1割となります。

| 世帯内の被保険者数 | 収入(※)の基準 |

|---|---|

| 1人 | 前年の収入が383万円未満のとき |

| 前年の収入が383万円以上であっても、同じ世帯の中に70歳から74歳までの方がいる場合は、その方と被保険者本人の前年の収入合計額が520万円未満のとき | |

| 2人以上 | 被保険者の方の前年の収入合計額が520万円未満のとき |

※「収入」について

収入とは、所得税法上の収入金額(一括して受け取る退職所得に係る収入金額を除く)であり、公的年金控除や必要経費等を差し引く前の金額です(所得金額ではありません)。また、土地・建物、株式等の収入金額も含みます。

上場株式等の譲渡損失を損益通算または繰越控除するために確定申告したとき、その売却収入はここでいう収入金額に含まれます(所得が0またはマイナスのときでも、収入金額はプラスとして申請条件の金額に合算されます)。

※前年の収入が確認できない方等には、申請書の提出等をお願いする場合があります。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うと、医療機関・薬局等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できます。登録は、マイナポータル、セブン銀行のATM、医療機関・薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダーなどから行うことができます。※マイナンバー制度に関するお問い合わせは、国においてコールセンターを設置しています。

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

(受付時間) 平日 午前9時30分~午後8時00分

土曜・日曜・祝日 午前9時30分~午後5時30分(年末年始を除く)

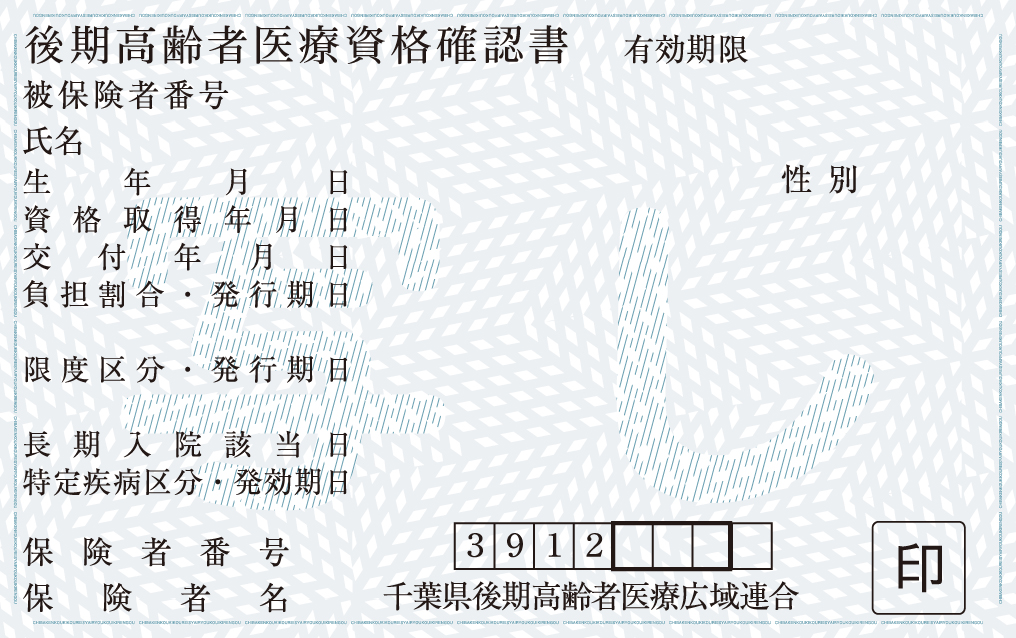

資格確認書について

令和6年12月2日、保険証の新規交付が終了しました。後期高齢者医療制度では、マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況にかかわらず、みなさまへ資格確認書を交付しております。資格確認書を医療機関・薬局窓口で提示することで、これまでの紙の保険証と同じように一定の窓口負担で受診できます。 ※令和7年度の更新について

令和7年8月1日から令和8年7月31日まで利用可能な資格確認書を令和7年7月に発送しました。

※令和8年度以降も資格確認書の交付を希望される方へ

下記手続きをしていただくことにより、令和8年度以降も資格確認書を交付することが可能となります。

(1)マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請(令和6年11月1日受付開始)

(2)資格確認書継続交付申請(令和6年12月2日受付開始)

申請は市川市役所第一庁舎1階、行徳支所、大柏出張所、行政サービスセンター、南行徳市民センターにて受付しております。

制度や資格確認書等についての詳細は保険者である千葉県後期高齢者医療広域連合の下記ホームページをご覧ください。

制度に関するお問い合わせ

- 千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター 0570-066-046(令和8年3月31日まで)

- 窓口負担割合について 資格保険料課 043-308-6768

- 自己負担限度額について 給付管理課 043-216-5013

※午前8時30分~午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

6.高額療養費について

1か月(同一月)に医療機関等で支払った一部負担金の合計が自己負担限度額を超えた場合、申請すると高額療養費として自己負担限度額を超えた分の払戻しが受けられます。該当する方には、受診してから約3か月後に通知を差し上げます。申請書を同封いたしますので、通知を受けてから申請してください。

- ※対象者の一部負担金額(1~3割負担分)については、医療機関等からの診療報酬明細書(レセプト)で確認いたしますので、事前にお申し出いただく必要はありません。

通常、医療機関等によるレセプトの提出は、一月毎に審査機関に提出されます。その後の審査(約1か月間)により適正と認められたものについて、高額療養費を算定しておりますので、通知発送までに時間がかかりますことを、ご了承ください。

なお、75歳到達月については、誕生日前の医療保険制度(国民健康保険や健康保険組合など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額を本来の限度額の2分の1に減額します(1日生まれの方を除く)。

自己負担限度額(月額)

| 負担割合 | 限度区分 | 外来 (個人ごとに計算) |

外来+入院 (世帯で合算) |

|---|---|---|---|

| 3割 | 現役並み[3] |

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当のとき140,100円)(注1) |

|

| 現役並み[2] |

167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当のとき93,000円)(注1) |

||

| 現役並み[1] |

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当のとき44,400円)(注1) |

||

| 2割 | 一般2 | 18,000円、または6,000円+(外来総医療費ー30,000円)×10%の低い方を適用(注2) (年間[8月~翌年7月]144,000円上限) |

57,600円(多数回該当のときは44,000円)(注1) |

| 1割 | 一般1 | 18,000円 (年間[8月から翌年7月]144,000円上限) |

57,600円 (多数回該当のときは44,400円)(注1) |

| 区分[2] |

8,000円 | 24,600円 | |

| 区分[1] |

15,000円 | ||

(注1)多数回該当とは、直近12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上世帯単位の高額療養費の該当となった場合、4回目以降自己負担限度額が減額されることです。

(注2)外来総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円で計算します。

資格確認書の限度区分併記について

保険証の新規交付終了に併せて、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額額認定証の新規交付も終了しましたが、医療機関において、自己負担限度区分の提示を求められた場合は、限度区分を併記した資格確認書を交付することが可能です。ご希望の場合はご申請ください。詳細は下記千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額額認定証の新規交付終了について

長期該当について(区分2に該当される方のみ)

過去12か月の区分2の入院日数が合計91日以上となった場合(※)、「長期該当」の申請ができます。(※入院日数計算は、長期該当申請をする月を含めた過去12か月間の入院が対象となります。)申請後、長期該当の資格確認書を交付いたしますので、医療機関に提示ください。申請日の翌月から食費が減額されます。なお、長期該当の申請月分(申請日から月末まで)の食費の差額は、本人口座に支給しますため、翌月以降に「食事代差額療養費」をご申請ください。〈入院時食事代の標準負担〉

| 負担割合 | 所得区分 | 1食あたりの食費 | |

|---|---|---|---|

| 3割 | 現役並み所得者([3]~[1]) | 510円 | |

| 2割 | 一般2 | ||

| 1割 | 一般1 | ||

| 区分[2] | 90日までの入院 | 240円 | |

| 過去12か月で90日を越える入院 長期入院該当 | 190円 | ||

| 区分[1] | 110円 | ||

〈申請に必要なもの〉

- 後期高齢者医療資格確認書

- 代理の方の本人確認書類

- マイナンバー確認書類等(9.申請・届出について【表2】参照)

- 長期入院該当の申請をする方は、入院日数のわかる領収書など

〈受付窓口〉

国保年金課(第一庁舎)、行徳支所、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター

(即日交付は国保年金課(第一庁舎)・行徳支所のみ)

7.高額医療・高額介護合算制度について

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。

医療費の自己負担と介護保険制度のサービス利用料を合算した額が、限度額を超えた場合に、限度額を超えた分が支給されます。

該当する方には年に1回通知と申請書を郵送いたします。

詳しくは、介護保険課のページをご覧ください。

8.葬祭費について

被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。申請期間は、葬儀の翌日から2年間です。

〈申請に必要なもの〉

- お亡くなりになった方の後期高齢者医療資格確認書

- 葬祭執行者(喪主)の方の通帳

- 葬儀に関する領収書、会葬御礼状など (葬祭を行ったこと、葬祭執行者(喪主)の方が確認できるもの)

- ※喪主の方以外の口座に支給する場合は、委任状が必要となります。詳しくはお問い合わせください。

- ※住所地特例制度が適用されている場合は、お手続き先が住民票上の市区町村と異なりますので、事前にお問い合わせください。

〈事前のお問い合わせが必要な場合〉

- お亡くなりになった方が、県外から市川市に転入され、市川市の住所地特例施設を住民票上の住所にしていた場合

- お亡くなりになった方の資格確認書の保険者が、住民票上の市区町村を含む都道府県と異なる場合

【住所地特例制度とは】

転入先が特別養護老人ホーム等の特例施設だった場合、転入前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。

後期高齢者医療制度に関するお手続き先も転入前の市区町村となります。

9.申請・届出について

平成28年1月より、一部手続きをする際に、申請書にマイナンバー(個人番号)の記入が必要となりました。

平成28年1月より、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が開始されました。

それに伴い、一部手続きをする際に、申請書に被保険者本人のマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります。

そのため、申請・届出に必要なものに、マイナンバー確認書類等(【表2】参照)が追加されておりますので、ご注意ください。

ご不明な点などがございましたら、ご連絡ください。

【表1】

| 申請・届出 | 申請・届出に必要なもの | 受付窓口 |

|---|---|---|

| 資格確認書等を紛失・破損したとき (再交付の申請) ※ダウンロード申請書あり |

|

|

| 資格確認書に医療費自己負担限度区分等の情報を記載したいとき ※ダウンロード申請書あり |

|

|

| 特定疾病療養受療証を申請するとき ※ダウンロード申請書あり |

|

|

| 補装具(コルセット等)を作ったとき |

|

|

| 通知等の送付先を変更したいとき ※ダウンロード申請書あり ※介護保険も併せて変更可 |

|

|

| 65歳以上75歳未満の一定の障がいのある方で、後期高齢者医療保険へ加入するとき |

|

|

| 生活保護を受けるようになったとき |

|

|

| 死亡したとき (葬祭費の申請) ※ダウンロード申請書あり |

|

|

| マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいとき ※ダウンロード申請書あり |

|

|

| 年度更新時、継続して資格確認書の交付を希望するとき ※ダウンロード申請書あり |

|

【表2】

| 窓口に 来られる方 | マイナンバー(個人番号)確認 (注1) |

本人確認 (注2) |

代理権の確認 (注3) |

|---|---|---|---|

| 本人 | 必要 | 必要 | |

| 代理人 | 必要 | 必要 (代理人の本人確認) |

必要 |

(注1)マイナンバー確認書類

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど

(注2)本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど

(注3)代理権の確認書類

- 法定代理人の場合

- 戸籍謄本

- 任意代理人の場合

- 委任状など

【住所変更について】

後期高齢者医療への届け出は不要です。- 市川市内で転居される場合…お手元の「資格確認書」を引き続きご利用ください。

裏面住所を訂正してください。訂正する余白がない場合は、訂正シールを送付しますので、下記担当までご連絡ください。なお、住民票の世帯構成変更などにより負担割合が変更となるかたには、資格確認書を発送します。 - 転入されるかた…転入先のご住所へ、「資格確認書」を発送します。

※転入前の市区町村にて医療費自己負担限度区分等が記載された資格確認書が発行されていたかたで、県外から転入された場合は、資格確認書に限度区分等を記載するための申請書を同封します。県内から転入された場合は、限度区分等を記載した資格確認書を発送します。

- 市川市の住所地特例施設へ転入されるかた

県外から、市川市の介護施設等へ転入される場合等は、引き続き転入前の市区町村より資格確認書等を発送する場合がございます。

10.人間ドックの助成費用について

助成を受けるための条件および注意事項等については、こちらをご覧ください。

11.後期高齢者歯科口腔健康診査について

千葉県後期高齢者医療広域連合では、当該年度中に76歳になられるかたを対象に、歯科口腔健康診査を実施します。

市川市では、保健センター健康支援課より対象者全員に受診票を発送いたします。

詳しくは「後期高齢者歯科口腔健康診査」のページをご覧ください。

12.医療費還付についての不審な電話にご注意ください

市役所保険課の職員を名乗った、還付金詐欺等の不審電話が増加しています。

手口としては、医療費の還付があると偽り口座の暗証番号やキャッシュカードの番号を尋ねる、銀行のATMへ行くように指示して現金を振り込ませようとする、などです。

市川市では、医療費の還付はすべて書面で通知し、書面で申請いただいております。

申請がないことに関してお電話をしたり、暗証番号を尋ねたり、ATMにご案内することはありません。

このような不審な電話があっても、絶対にお答えになったり、お金を振り込まないでください。

不審な電話がありましたら、最寄の警察署にご相談ください。

市川警察署 047-370-0110

行徳警察署 047-397-0110

13.令和7年9月30日をもちまして、2割負担の配慮措置が終了しました

令和4年10月1日より、窓口負担割合が2割の方につきまして、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が実施されておりましたが、令和7年9月30日をもって終了しました。

詳細につきましては、厚生労働省がコールセンターを設置しておりますので、お問い合わせください。

(千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページもあわせてご参照ください。)

〈厚生労働省コールセンター〉

- 電話番号

- 0120-117-571(フリーダイヤル)

- 設置期間

- 令和7年7月1日(火曜)~令和8年3月31日(火曜)

※日曜日、祝日、年末年始は除く - 対応時間

- 午前9時~午後6時

配慮措置の制度につきましては自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置についてをご参照ください

14.お問い合わせ先

後期高齢者医療制度に関してのお問い合わせ先は、下記をご確認ください。

〈市役所窓口〉

市川市役所 国保年金課後期高齢者医療の保険証、資格確認書、医療費関係についてのお問い合わせ

047-712-8532

後期高齢者医療の保険料関係についてのお問い合わせ

047-712-8533

〈千葉県後期高齢者医療広域連合〉

〒263-0016

千葉県千葉市稲毛区天台6丁目4番3号 国保会館内

- 保険料・被保険者の資格について(資格保険料課)

- 043-308-6768

- 医療の給付などについて(給付管理課)

- 043-216-5013

- 制度・広域連合について(総務課)

- 043-216-5011

- ファックスでのお問い合わせ

- 043-206-0085

〈厚生労働省〉

後期高齢者医療の制度改正に係るコールセンター

後期高齢者医療の制度改正の趣旨や改正内容についてのお問い合わせ

【対応期間】 令和7年7月1日~令和8年3月31日 ※日曜日、祝日、年末年始を除く【対応時間】 午前9時~午後6時

【電話番号】 0120-117-571(フリーダイヤル)

関連リンク

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 保健部 国保年金課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 資格グループ

- 電話 047-712-8532(国民健康保険・後期高齢者)

FAX 047-712-8738(国民健康保険・後期高齢者)

電話 047-712-8538(国民年金)

FAX 047-712-8735(国民年金) - 給付グループ

- 電話 047-712-8532(国民健康保険・後期高齢者)

FAX 047-712-8738(国民健康保険・後期高齢者)

電話 047-712-8538(国民年金)

FAX 047-712-8735(国民年金) - 賦課収納グループ

- 電話 047-712-8534(国民健康保険)

電話 047-712-8533(後期高齢者)

FAX 047-712-8738 - 企画管理グループ

- 電話 047-712-8531

FAX 047-712-8738

※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。