更新日: 2025年12月17日

幼稚園の無償化について

ページの内容(クリックすると、該当の項目にジャンプします。)

1.無償化の概要

令和元年10月開始の幼児教育・保育の無償化により、満3歳児~5歳児クラスまで月々の利用料が無償化されるとともに、以下に該当する場合は、入園料、預かり保育料、給食費(食材料費)の一部が無償化されました。

この無償化の対象になる前提として、事前に給付認定を受ける必要があります。市川市外の幼稚園を利用する場合も認定が必要です。

無償化の対象範囲

| 認可 保育所等 |

|

新制度に移行していない幼稚園 (私学助成園) |

認可外 保育施設等 |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 教育時間 | 預かり保育★ | 教育時間 | 預かり保育★ | |||

| 3歳児 ~5歳児 |

対象※ (2号) |

対象 (1号) |

対象※ (新2号) 上限11,300円 |

対象 (新1号) 上限25,700円 |

対象※ (新2号) 上限11,300円 |

対象※ (新2号) 上限37,000円 |

| 満3歳児 | 対象 (1号) |

対象外 | 対象 (新1号) 上限25,700円 |

対象外 | 対象外 | |

| 市民税 非課税 世帯 |

対象 (1号) |

対象※ (新3号) 上限16,300円 |

対象 (新1号) 上限25,700円 |

対象※ (新3号) 上限16,300円 |

対象※ (新3号) 上限42,000円 |

|

| 0歳児 ~2歳児 |

対象※ (3号) |

― | 市民税非課税 世帯のみ対象※ (新3号) 上限42,000円 |

|||

※… 保育の必要性がある場合に対象

詳しくはこちらのチラシをご確認ください。

幼稚園に関係する認定区分

教育時間部分のみ利用する場合

1号(教育・保育給付認定) または 新1号(施設等利用給付認定)

預かり保育を利用する場合(※保育の必要性あり)

新2号(施設等利用給付認定)

(※満3歳児で市民税非課税世帯は 新3号(施設等利用給付認定))

(1) 利用料について

公立幼稚園、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園および認定こども園(1号利用)の 教育時間部分に係る月々の利用料はかかりません。

子ども・子育て支援新制度に移行していない幼稚園(私学助成園)については、利用料が上限25,700円まで補助されます。この利用料分は、市から幼稚園へお支払い(法定代理受領)しているため、幼稚園は、利用料25,700円分を各保護者から徴収しないことになります。

月の利用料が25,700円を超える場合は、その差額が幼稚園に納める保護者負担分です。

月の利用料が25,700円に満たない場合、入園料も無償化の対象です(入園料が発生している年度のみ)。

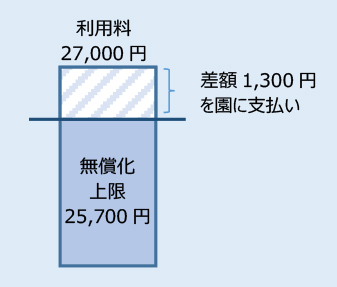

(例1)月の利用料が25,700円を超える場合

- 利用料: 27,000円

⇒実際の保護者負担額

- 27,000円-25,700円=1,300円

(保護者は1,300円を幼稚園へ支払います。)

- 27,000円-25,700円=1,300円

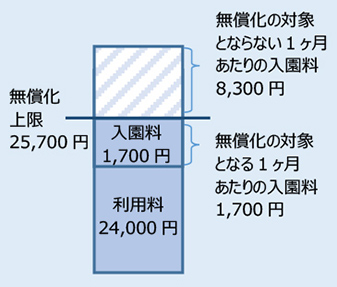

(例2)月の利用料が25,700円に満たない場合で、入園料が発生している年度の場合

- 入園料:120,000円

- 利用料:24,000円(上限との差:1,700円)

⇒実際の保護者負担額

- 120,000円-(1,700円×12ヶ月)=99,600円

(保護者は、入園料が減額されるか、あとから

1,700円×12ヶ月分が幼稚園より返金されます。)

- 120,000円-(1,700円×12ヶ月)=99,600円

- ※途中で退園した場合や引っ越しに伴う転出等で、在園日数が 1ヶ月を満たさない場合、市から幼稚園に給付する額は、その月の在籍日数に応じた日割り額となります。そのため園が定める月額利用料との差額分を幼稚園から保護者へ請求する場合があります。

(2) 預かり保育料について

預かり保育とは、幼稚園が通常の教育時間外に子どもを預かることを言います。預かり保育料は各幼稚園によって異なります。

預かり保育に係る無償化の給付および市川市預かり保育利用料助成金を受けるには、保育が必要とされる給付認定(新2号または新3号)を受ける必要があります。

〈無償化給付〉

新2号(3歳児クラス~5歳児クラス)は月額11,300円まで、新3号(満3歳児クラスで市区町村民税非課税世帯)は16,300円まで無償化されます(いずれも日額上限450円)。幼稚園などが実施する教育時間を含む預かり保育の平日の実施時間が8時間未満または年間実施日数が200日未満の場合は認可外保育園を利用した場合も無償化の対象になります。

〈預かり保育利用料助成金〉

無償化給付ではまかないきれない保護者負担分に対し、月額10,000円まで補助します。

詳細についてはこちらのチラシをご確認ください。

預かり保育料の無償化給付・預かり保育利用料助成金は、幼稚園に預かり保育料をお支払していただいた後、3ヶ月分まとめて、幼稚園経由または直接市へ申請・請求していただきます。

(例1)預かり保育料が600円、利用日数が15日の場合

- ⇒園に支払う保育料:600円×15日=9,000円

- 無償化の対象額は1日450円までです。

- 無償化対象額:450円×15日=6,750円

- 市川市助成金給付額:9,000円-6,750円=2,250円

(例2)預かり保育料が450円、利用日数が27日の場合(新2号認定)

- ⇒園に支払う保育料:450円×27日=12,150円

- 無償化の対象額は1ヶ月11,300円までです。

- 無償化対象額:11,300円

- 市川市助成金給付額:12,150円-11,300円=850円

(3) 給食費(副食費)について

以下の対象者のうち、新制度移行園(施設型給付園) または認定こども園(教育部分)を利用する方は、副食費(給食費から、ごはん・パン等の主食を除いたおかず・おやつ分の食材料費。人件費・光熱水費は除きます。)が免除されます(手続きは不要です)。私学助成幼稚園(特別支援学校を除く)を利用する方は、月額上限4,900円まで市が補助します。補助金の申請方法については、私立幼稚園副食費補足給付事業補助金についてのページをご覧ください。

【対象者】市川市在住者で、次のいずれかの要件を満たす方

- 生活保護世帯の子ども

- 市民税非課税世帯の子ども

- 市民税所得割額77,100円以下の世帯(年収360万円未満相当世帯)の子ども

※当該年度の4月~8月分は前年度の市民税所得割額、9月~3月分は当該年度の市民税所得割額にて算出します。 - 所得に関わらず、小学校3年生までのお子さんから順に数えて第3子以降の子ども

- 児童福祉法第6条の4に規定する里親に委託されている子ども

(4) その他の費用について

無償化給付の対象外として、通園送迎費、行事費、制服代、教材費等の入園準備用品等の実費が別途かかる場合があります。詳しくは、入園を希望する幼稚園に確認してください。

2.無償化の給付認定申請について

無償化の給付を受けるためには、事前に市川市から認定を受けることが必要です。遡って認定することはできませんので、利用が決まり次第速やかにご提出ください。認定結果に影響する場合がありますので、記入漏れや内容に誤りがないことを確認のうえ、提出してください。

また、提出した書類は返却できませんので、必要に応じてコピー等をとって保管してください。書類に不明な点がある場合は、市から電話等で内容を確認することがあります。

きょうだい児がいる場合は、原則、同じ保護者で申請してください。

審査が完了次第、利用施設を通じて「市川市施設等利用給付認定通知書」をお渡しします。認定通知書を受け取ったら、認定内容・認定期間を確認して、お手元に保管してください。

(1) 申請に必要な書類

【1】新制度移行園(施設型給付園)・認定こども園(教育時間のみ利用)

| 必要な書類 | ||

|---|---|---|

| 1 | 市川市教育・保育給付認定申請書 | 【PDF】 |

教育時間に加え、預かり保育を利用する場合(新2号・新3号)

| 必要な書類 | ||

|---|---|---|

| 2 | 市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 【PDF】 【記入例PDF】 |

| 3 | 保育の必要性を証明する書類等 | 下記「(2)保育の必要性の確認」をご確認ください。 |

【2】新制度に移行していない園(私学助成園)を利用する場合

| 必要な書類 | ||

|---|---|---|

| 1 | 市川市子育てのための施設等利用給付認定申請書 | 【PDF】 【記入例PDF】 |

教育時間に加え、預かり保育を利用する場合(新2号・新3号)

| 必要な書類 | ||

|---|---|---|

| 2 | 保育の必要性を証明する書類等 | 下記「(2)保育の必要性の確認」をご確認ください。 |

(2) 保育の必要性の確認(預かり保育を利用する場合)

【1】保育の必要性を証明する書類

- <対象者>

- 父、 母、 同居の内縁の夫・妻

- ※保護者それぞれについて、当てはまる事由の必要書類をご提出ください。

- ※世帯分離していても同一住所または同一建物、マンション等に住んでいる場合は同居とみなします。

- ※それぞれの証明書について、取り寄せに時間がかかる場合があります。余裕を持って準備してください。

| 事由 | 認定期間 | 必要な書類 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 就労 ※月64時間以上の労働(実勤務時間) |

左記の事由が継続すると見込まれる期間 |

※雇用契約期間に定めがある場合、契約更新毎に提出が必要となります。 ※就労の実態が確認できない場合、要件を満たさないと判断することがあります。 ※ダブルワーク等、複数箇所で就労されている方は、直近1ヶ月分のシフト表(原則、会社規定のもの)または勤怠表をご提出ください。 その他、就労状況により下線部の書類の提出を求めることがあります。 ※自営の方の場合は、以下のいずれかの書類も提出

|

| 2 | 妊娠 ・出産 |

出産予定月とその前後2ヶ月の計5ヶ月 |

|

| 3 | 保護者の疾病 ・障がい |

左記の事由が継続すると見込まれる期間 |

|

| 4 | 介護 ・看護 ※月64時間以上 |

左記の事由が継続すると見込まれる期間 | |

| 5 | 災害復旧 | 災害復旧が完了すると見込まれる期間 |

|

| 6 | 求職活動 | 求職開始日から60日が経過する日が属する月の月末まで |

|

| 7 | 就学 ※月64時間以上 |

卒業予定日または修了予定日が属する月の月末まで |

|

| 8 | 虐待やDVのおそれ | 左記の事由が継続すると見込まれる期間 |

|

| 9 | 上の子を保育施設等に預け、下の子の育児休業を取得されている場合 | 育児休業期間終了日の月末まで |

|

【2】その他状況に応じて必要な書類

| 申請時の状況 | 提出書類等 | |

|---|---|---|

| 1 | ひとり親世帯、両親不存在 |

|

| 2 | ひとり親世帯(予定) |

|

| 3 | 保護者やお子さん、同居家族で外国籍の方 |

|

| 4 | 0~2歳児(満3歳含む)の住民税非課税世帯の子ども | ※それぞれ父および母(若しくは同居の内縁の夫・妻)並びに同居の祖父母の分について必要です。 |

|

|

|

|

|

3.給付を受けるまでの流れ(請求について)

(1)教育時間部分の利用料

教育時間部分に係る月々の利用料について、認定を受けている子どもの保護者は、特に手続きは必要ありません。認定を受けていない場合は給付対象外となりますので、認定申請手続きを忘れないようご注意ください。

(2)預かり保育料の利用料

預かり保育料の給付は、幼稚園にお支払していただいた後、下記の書類を3ヶ月分まとめて市へ提出していただきます。提出は、原則園での取りまとめを行っておりますが、取りまとめをしていない園の場合は窓口または郵送にてこども施設入園課宛にご提出ください。

【提出書類】

1. 市川市施設等利用費及び預かり保育利用料助成金請求書(償還払・預かり保育事業用)

2. 市川市特定子ども・子育て支援の提供に係る領収額証明書兼提供証明書

※利用先の施設が発行するものです。

【提出期限・支払予定日】

(令和6年度)

| 対象年月 | 提出期限 | 支払予定日 |

|---|---|---|

| 令和6年4月~6月分 | 令和6年7月19日(金曜) | 令和6年9月27日(金曜) |

| 令和6年7月~9月分 | 令和6年10月18日(金曜) | 令和6年12月25日(水曜) |

| 令和6年10月~12月分 | 令和7年1月20日(月曜) | 令和7年3月27日(木曜) |

| 令和7年1月~3月分 | 令和7年4月7日(月曜) | 令和7年5月28日(水曜) |

(令和7年度)

| 対象年月 | 提出期限 | 支払予定日 |

|---|---|---|

| 令和7年4月~6月分 | 令和7年7月18日(金曜) | 令和7年9月26日(金曜) |

| 令和7年7月~9月分 | 令和7年10月17日(金曜) | 令和7年12月19日(金曜) |

| 令和7年10月~12月分 | 令和8年1月16日(月曜) | 令和8年3月下旬 |

| 令和8年1月~3月分 | 令和8年4月7日(月曜) | 令和8年5月下旬 |

4.現況届について

新2号・新3号の認定を受けた方は、毎年6月頃に、保護者の保育要件(保育を必要とする事由)を確認するため、「現況届」の提出を求めております。

※対象となる方については、利用施設を通じてご案内を送付いたします。

5.こんな時は必ず申請してください(認定の変更・取消について)

認定決定時から、給付認定に係る状況に変化があった場合は、給付認定変更などの申請・届出が必要です。下の表に定める書類を確認し、給付認定保護者が手続きしてください。遡って認定をすることはできませんので必ず事前にお手続きください。

- 認定区分/認定の有効期間/保育の必要な事由の変更の場合

市川市施設等利用給付認定変更申請書【PDF】 - 住所/氏名の変更の場合

市川市教育・保育給付認定申請事項変更届(1号)【PDF】

市川市施設等利用給付認定申請事項変更届(新1号・新2号)【PDF】 - 認定を取り消す場合

市川市教育・保育給付認定取下届・取消届(1号)【PDF】

市川市施設等利用給付認定取消届(新1号・新2号)【PDF】

【例】

| 主な変更の内容 | 提出書類 | |

|---|---|---|

| 幼稚園を退園する。 市川市外に転出する。 ※在園したまま市外に転出する場合は、転出先の市区町村で無償化の対象となります。必ず園にお知らせするとともに、転出先の自治体の担当課で無償化の手続きを行ってください。 |

(新制度移行園(施設型給付園))

|

|

| 新たに預かり保育の利用を希望する。 |

|

|

| 住所(※市内に転居)、氏名の変更、 代表保護者の変更 | (新制度移行園(施設型給付園))

|

|

| 新2号・新3号の場合のみ | 世帯構成(保護者)に変化があった (離婚・結婚・同居保護者の増減・単身赴任等) |

|

| 保育の必要性がなくなった。 預かり保育を利用しなくなった。 |

(新制度移行園(施設型給付園))

|

|

| 仕事を辞め、求職中になった ※退職した日の月末までに変更申請がない場合は、認定が取り消されます。 |

|

|

| 就労していたが産前・産後休暇に入る。 |

|

|

| 産前・産後休暇が終わり育児休業を取得する。 |

|

|

| 育児休業期間を延長する。 |

|

|

| 育児休業が終了し、仕事に復帰する。 |

|

|

| 市民税非課税世帯等ではなくなった。 (満3歳児クラスのみ) |

(新制度移行園(施設型給付園))

|

|

6.提出先・問合せ先

書類は、窓口または郵送にて下記までご提出ください。

〒272-8501

市川市八幡1-1-1市川市役所第1庁舎2階

市川市 こども部 こども施設入園課 事業管理グループ

電話 047-704-0255

7.関連ページ

- 無償化にかかる申請書類一覧

…無償化の申請に必要な様式が掲載されています。 - 私立幼稚園副食費補足給付事業補助金について

…新制度未移行幼稚園(私学助成園)の利用者の給食にかかる費用のうち、副食費について、年収360万円未満相当世帯のお子さんと、第3子以降のお子さんを対象として、月額上限4,500円まで市が補助します。 - 幼児教育・保育の無償化の対象施設について

…無償化対象施設が掲載されています。預かり保育の代わりに認可外保育施設を利用した際、無償化対象となるかどうかについてもこちらをご覧ください。 - 幼稚園等を利用したい方へ(いちかわっこWEB)

…幼稚園についての総合的なご案内のページです。

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 こども部 こども施設入園課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

入園グループ(保育園・幼稚園の入園に関すること)

電話:047-711-1785

事業管理グループ(簡易保育園・幼稚園に関すること)

電話:047-704-0255

子育てナビ

電話:047-711-0135

FAX:047-711-1840(共通)

運営費グループ(私立保育園への支弁等・私立保育園の一時預かり事業に関すること)

電話:047-711-1791

FAX:047-326-1320