更新日: 2025年8月1日

国民健康保険の給付について

国民健康保険の給付について

1.医療を受けたときの自己負担額について

国民健康保険を取り扱う病院等で診療を受けるときの自己負担割合は、

義務教育就学前は2割、

義務教育就学後から70歳未満は3割、

70歳以上は2割、 ただし一定以上所得のある方は3割です。(所得に応じて負担割合が決まります。)

70歳以上の方の自己負担割合について

受給資格の始期は、70歳に達した誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)からとなります。

70歳以上の一定以上所得のある方とは

同一世帯に、市・県民税の課税対象所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる方が対象です。

(例)市・県民税の課税対象所得が145万円未満の70歳以上の高齢者と同一世帯に、市・県民税の課税対象所得145万円以上の70歳未満の家族がいたとしても、70歳以上の高齢者のみで判断しますので、この場合は2割負担となります。

ただし、上記の基準に該当する場合であっても、高齢者及びその方と同一世帯に属する高齢者の収入の額が 520万円(高齢者が1人の場合は383万円)に満たない場合は、届出をすれば2割負担となります。ただし、市川市が上記の内容を確認できる場合は、届出は不要です。また、基礎控除後の「総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は2割負担となります。

2.療養費について

医療機関等の窓口でいったん全額自己負担したものを、国保の窓口へ申請し、審査決定されると、保険診療分のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。

- 急病など緊急でやむをえない理由で、市川市国保の保険証や資格確認書等を持たずに診療をうけたとき。

- 医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつくったとき、など。

【手続きに必要なもの】

(1) 急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに診療をうけたとき

- 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

- 領収書

- 診療報酬明細書(お医者さんに書いてもらう書類です。)

- 世帯主の口座がわかるものと印鑑(朱肉を使用するもの。)

(2)医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具をつくったとき

- 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

- 領収書

- 医師の証明書

- 世帯主の口座がわかるものと印鑑(朱肉を使用するもの。)

- (1)~(2)の要件を満たす2点の写真

(※平成30年4月1日以降の靴型装具の療養費申請時のみ。) (1) 作成した靴型装具の詳細が確認できる写真(作成した靴型装具の現物の写真でも可。) (2) 患者本人が当該靴型装具を実際に装着していることが確認できる写真

(装着している人物の顔が確認できる等。)

- ※上記の内容を満たしていれば、写真ではなく印刷した画像等でも可。

-

※画像の提示のみは受付不可。必ず画像を印刷してからお持ちください。

平成30年4月1日以降に靴型装具の療養費支給申請をする場合は、上記の通り、写真の添付が必要となりました。 - ※参考:厚生労働省通知(平成30年2月9日 保医発0209第1号保険局医療課長通知)

3.高額療養費および限度額適用認定証について

通知に基づき申請していただくことで、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。保険税に滞納がある方を除き申請書を同封いたしておりますので、窓口もしくは郵送にてご申請ください。

なお、診療のあった月の翌月1日を起算として2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。自己負担限度額は次のとおりです。

マイナ保険証(※)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

※電子資格確認に利用される個人番号カードをいいます。

★ただし、保険料を滞納されている場合等、自己負担限度額が適用されないことがあります。

70歳未満の方

高額療養費は、同じ月内に受診した個人ごと・医療機関ごとで算定されます。また、同一医療機関であっても外来と入院で別計算となり、歯科とその他の科でも別計算となります。ただし、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払っていれば、それらを合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算した医療費が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給されます。

| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||

| 3回目まで | 4回目以降(多数回該当) | ||

| 所得 901万円超 |

ア | 252,600円 +(総医療費 -842,000円)×1% |

140,100円 |

| 所得 600万円超 901万円以下 |

イ | 167,400円 +(総医療費 -558,000円)×1% |

93,000円 |

| 所得 210万円超 600万円以下 |

ウ | 80,100円 +(総医療費 -267,000円)×1% |

44,400円 |

| 所得 210万円以下 |

エ | 57,600円 | 44,400円 |

| 住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |

- ※総所得等とは総所得金額から基礎控除額43万円を引いたものです。

- ※総医療費とは自己負担額(3割)と市川市負担額(7割)を合計した10割分の医療費のことです。

- ※多数回該当とは、過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される自己負担限度額です。

70歳以上75歳未満の方

70歳以上75歳未満の方の1ヶ月の自己負担は下記のとおり、自己負担限度額が定められています。同一世帯の70歳以上75歳未満の方の、1ヶ月の外来および入院の自己負担の合計額が世帯ごとの自己負担限度額を超えた場合、超えた額を高額療養費として支給します。

- 外来…外来(個人ごと)の場合は、2割~3割の自己負担を支払い、自己負担限度額を超えた額は高額療養費として支給されます。

- 入院…入院の場合は、自己負担限度額までの負担となります。

【平成30年8月診療分以降】

| 所得区分 | 外来 | 入院・世帯単位 | ||

| 3回目まで | 4回目以降 | |||

| 現役並み所得者 ※A |

3 | 252,600円 +(総医療費 -842,000円)×1% |

140,100円 | |

| 現役並み所得者 ※A |

2 | 167,400円 +(総医療費 -558,000円)×1% |

93,000円 | |

| 現役並み所得者 ※A |

1 | 80,100円 +(総医療費 -267,000円)×1% |

44,400円 | |

| 一般 | 18,000円 [年間上限14.4万円] |

57,600円 | 44,400円 | |

| 住民税非課税世帯 | 2 ※B |

8,000円 | 24,600円 | |

| 1 ※C |

15,000円 | |||

※A…現役並み所得者

住民税の課税所得が145万円以上の方と、その世帯に属する方

ただし同一世帯の高齢者の合計収入が520万円(高齢者が一人の場合は383万円)未満の場合は届出をすれば区分が変わります。

現役並み所得者3)…課税所得690万円以上の方。

現役並み所得者2)…課税所得380万円以上690万円未満の方。

現役並み所得者1)…課税所得145万円以上380万円未満の方。

※B…低所得者2

同一世帯で世帯主および国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税の方で、低所得1)以外の方

※C…低所得者1

同一世帯で世帯主および国民健康保険被保険者証全員が住民税非課税であって、その世帯の各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万6,700円として計算します)を差し引いたときに0円となる方

限度額適用認定証について

保険診療分の支払額が高額になる場合に、医療機関の窓口で「資格確認書」のほかに『限度額適用認定証』(課税世帯の方)・『限度額適用・標準負担額減額認定証』(非課税世帯の方)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での医療費支払額が自己負担限度額(上記表参照)までとなります。なお、『限度額適用認定証』等の交付を希望される方は、下記受付窓口にて申請、もしくは郵送での申請が必要です。

- ※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は軽減の対象になりません。自己負担限度額とは別にお支払いください。

- ※70歳以上75歳未満で『現役並み所得者Ⅲ』もしくは『一般』の方は、資格確認書を提示するだけで窓口負担額の軽減を受けることができますので、認定証は不要です。マイナ保険証をお持ちの方も、マイナンバーカードを医療機関に提示するだけで限度額を超える支払いが免除されます。

【窓口申請の場合】

受付窓口

国保年金課給付担当(第一庁舎)、行徳支所福祉課、大柏出張所、市川駅行政サービスセンター

※大柏出張所、市川駅行政サービスセンターでは認定証の即日交付はできません。後日郵送となります。

申請に必要なもの

① 本人による申請本人の資格確認書

② 住民票上の同一世帯の方による申請

対象者の資格確認書、来庁者の資格確認書または顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証

など)

③ 住民票上の別世帯の方による申請

対象者の資格確認書、来庁者の顔写真付き公的本人確認書類(運転免許証など)

【郵送申請の場合】

申請に必要なもの

送付先

〒272-8501 市川市八幡1丁目1番1号 市川市役所 国保年金課 給付担当あて

- ※国民健康保険税を滞納されている方は、納税相談が必要です。

- ※有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。

- ※限度額の適用区分を判定する際には、所得の申告をしている必要があります。転入などにより、市川市で所得の状況が確認できない場合には、前住所地での課税証明書が必要になります。

高額療養費資金の貸付について

病院等にかかり高額な医療費(食事代や差額ベッド代等を除く保険診療分)の支払いが困難な場合に、世帯主に対して必要な資金を、高額療養費の支給を受けるまでの間、応急的に貸付する制度です。高額療養費として支給が見込まれる額の9割を限度として貸付します。

※限度額適用認定証との併用はできません。また、保険税の納付状況により貸付できない場合があります。

詳細については国保年金課 資格給付担当までお問合せください。

高額医療・高額介護合算制度について

高額医療・高額介護合算制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用されている世帯の負担を軽減する制度です。1年間(毎年8月1日から翌年の7月31日)に支払った医療保険と介護保険での自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、申請し認められると、自己負担額を超えた額が支給されます。

対象となる方には市川市より通知をお送りします。

4.特定疾病療養受療証について

人工透析や血友病など高額な治療が長期にわたり必要な方については、申請をしていただくと、1ヶ月の自己負担限度額が1万円になる「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付いたします。ただし、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者(基礎控除後の所得が600万円超の世帯。税未申告等、所得の確認ができない場合を含む)の自己負担限度額は月2万円となります。

【厚生労働大臣が指定する特定疾病】

- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(腎移植を行い、完全に透析から離脱された場合は、受療証が使用できなくなります。)

- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)

- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

【申請に必要なもの】

- 国民健康保険被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

- 印鑑(朱肉を使用するもの)

- 医師が証明した国民健康保険特定疾病療養受療証申請書

5.その他の給付(出産育児一時金、葬祭費)について

出産育児一時金について

国民健康保険に加入している方が出産したときに、出産育児一時金として48.8万円を支給します。

- ※産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1.2万円が加算され50万円となります。

出産育児一時金直接支払制度

出産育児一時金を出産費用に充てることができるよう、一時金を市川市から医療機関等に直接支払う制度です。

直接支払制度の手続きについて

- 医療機関等に保険証または資格確認書を提示し、制度利用について契約を結び合意文書の交付を受けてください。

- 利用に際し市川市への申請は必要ありません。

※注意

出産育児一時金受取代理制度

受取代理の手続きについて

- 医療機関にご相談されたうえで、世帯主が国保年金課に申請してください。

- 出産予定日の2ヶ月前の日から出産予定日の前日まで申請できます。

次の場合は国保年金課での申請が必要です。

なお、出産日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できなくなりますので、ご注意ください。

1 「直接支払制度」又は「受取代理制度」を世帯主が利用しなかったとき及び医療機関が実施していないとき

申請に必要なもの

- 保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

- 母子健康手帳

- 世帯主の銀行口座がわかるもの

※振込先については、世帯主の口座に限ります。 - 直接支払制度非利用の合意文書・出産費用の費用明細書(領収書)

2 直接支払制度を利用したが、実際の出産費用が出産一時金の金額に満たなかった場合

対象の方には、国保年金課より「市川市国民健康保険出産育児一時金支給申請書兼請求書」を送付しますので、お手元に届きましたらご提出ください。

※振込先については、世帯主の口座に限ります。

3 海外で出産したとき

申請する際の注意

平成31年4月1日付(一部改正:令和5年5月24日)厚生労働省通知「海外療養費及び海外出産に係る出産育児一時金の支給の適正化に向けた対策等について」を受け、海外出産に係る出産育児一時金の不正請求を防止するため、支給申請に対する審査を強化しております。国内に住民票を有しているものの、実際には海外に長期間滞在する方が、海外出産に係る出産育児一時金の支給申請を行った場合には、その方が市川市に生活の本拠を有し、かつ、国民健康保険の被保険者資格を有する方であるかについて住民基本台帳担当課と連携し厳格に審査を行います。また、不正請求の疑いのある場合は、警察と相談・連携し、厳正な対応を行います。ご理解、ご協力をお願いいたします。

申請に必要なもの

- 出生証明書(原本)

- 出生証明書の日本語訳文(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)

- 出産した方のパスポート(原本)

※渡航期間確認のため必要となります。

日本から出国して出産をした国に入国し、その国を出国して日本に入国するまでの全ての出入国スタンプ がパスポートに押されていない場合は、搭乗券の半券等、渡航を証明できるものを必ずお持ちください。 - 現地の公的機関が発行する住民登録に関する書類(戸籍や住民票等)と、その日本語訳文(翻訳者の署名・連絡先が記入してあるもの)

※出生した子が海外に居住している等の事情により、市川市の住民登録がない場合のみ必要です。 - 世帯主の銀行口座がわかるもの

※振込先については、世帯主の口座に限ります。 - 出産した方の国民健康保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

- 出産育児一時金支給申請書 (窓口にてご記入いただきます)

- 出産の事実について現地の医療機関等に対し調査を行うことの同意書(窓口にてご記入いただきます)

- 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(免許証・パスポート等)

- 母子健康手帳(所有している場合のみ)

- 委任状(別世帯の方が窓口に来られる場合)

注意事項

※現地の医療機関等に対して照会を行うことの同意書を申請窓口にてご記入いただきます。

※郵送での手続きは行っていません(窓口で海外出産された経緯等をお伺いさせていただきます)

※出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。

申請場所

市役所本庁舎1階 国保年金課(資格給付窓口)

行徳支所福祉課

大柏出張所

南行徳市民センター

※郵送では受付ができませんのでご注意ください。

出産費資金の貸付

1対象者下記のいずれかに該当する国民健康保険加入者がいる世帯主

(1)出産予定日まで1ヶ月以内の方

(2)妊娠84日以上で医療機関等から費用の請求を受けている方

またはその費用を支払った方

2貸付金額 出産育児一時金の9割

3申し込み医師等の出産日の証明や連帯保証人が必要となります。また、保険税の滞納がある場合、

制約がありますので、詳細については直接お問い合わせください。

申請は国保年金課の窓口へお越しください。

葬祭費について

郵送による申請

下記の申請書兼請求書を記入見本どおりにご記入のうえ、添付書類を添えて国保年金課にご郵送ください。

市川市国民健康保険葬祭費支給申請書兼請求書【ダウンロード】記入見本【ダウンロード】 (※75歳以上の方は8.葬祭費についてをご覧ください。)

- 【添付書類】

- 葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等)の写し

- 葬祭執行者(喪主)の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)の写し

- 亡くなった方の被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

※死亡の原因が第三者行為によるものの場合、第三者行為による死亡に関する届出書をご記入のうえ、併せてご提出ください。

窓口の申請に必要なもの

- 葬祭執行者(喪主)の氏名が確認できる書類(葬儀の領収書、会葬礼状等)

- 葬祭執行者(喪主)の振込先口座のわかるもの

- 亡くなった方の被保険者証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

- 届出人の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等)

申請場所

市役所本庁舎1階 国保年金課(資格給付窓口)

行徳支所福祉課

大柏出張所

南行徳市民センター

6.保険診療ができないもの

次のような場合には、国民健康保険による診療ができません。

- 健康診断、美容のための処置、正常な分娩、歯ならびの矯正など病気とみなされないもの。

- 犯罪、麻薬中毒、けんかなどの故意によるもの。

- 仕事上でのケガや病気。

- 特殊な歯の治療。

- 交通事故など。(届出によって国保を使える場合があります。)

7.交通事故などでケガをしたら

次のことを確認して連絡してください。

- 事故の状況

- 事故証明の有無

- 任意保険の有無

また、加害者が判明しているときは以下の書類を提出する必要があります。

- 第三者の行為による傷病届(PDFファイル)

- 念書(被害者が記載)(PDFファイル)

- 誓約書(加害者が記載)(PDFファイル)

- 交通事故証明書(自動車安全運転センターから発行されます)

(注)交通事故証明書が人身事故扱いでない場合は人身事故証明書入手不能理由書(PDFファイル)が必要です。 - 事故発生状況報告書(PDFファイル)

【参考】

千葉県国民健康保険団体連合会(外部リンク)(新しいウィンドウで開きます)

【損害保険会社の方へ】

損害保険会社等が代理提出される場合は以下のPDFをご利用ください。

第三者行為による傷病届【覚書様式】(PDFファイル)

8.人間ドックの費用助成について

助成を受けるための条件、注意事項等は健康診査・がん検診のご案内のページをご覧ください。

9.海外療養費について

【支給される範囲】

支給が受けられるのは、その治療が日本国内の保険診療として認められた治療である場合です。【支給対象とならないもの】

1. 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合2. 高価な歯科材料や歯列矯正

3. 心臓・腎臓等の臓器の移植

4. 美容整形、性転換手術

5. 自然分娩

6. 交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為に起因する病気・けが

【支給される金額】

海外の医療機関等での治療費は各国によって異なります。海外療養費の額は、日本国内での同様の病気やけがをして国民健康保険で治療を受けた場合を基準にして決定します。(標準額) また、支給額算定の際には、支給決定日の外国為替換算率(売レート)が用いられます。 日本国内と同じ病気・けがでも、国や医療機関によって請求金額が大きく異なります。実際に支払った金額と比べて、支給額が大幅に減額になる場合もありますので、あらかじめご了承ください。【支給額の計算方法】

※一部負担割合は、日本国内での受診と同じです。実際の医療費が、日本国内での保険診療費より低い場合

- 支給額

- 実際の医療費 -(実際の医療費 × 一部負担割合)

実際の医療費が、日本国内での保険診療費より高い場合

- 支給額

- 日本国内での保険診療費 -(日本国内での保険診療費 × 一部負担割合)

【申請および支給までの流れ】

[1]国外に行く前に、市役所または支所等の窓口で「診療内容明細書」「領収明細書」の用紙を受け取り、国外に携帯してください。 または、こちらのページ内よりダウンロードができます。(下記PDFファイル参照)[2]海外で疾病にかかった場合、治療費の全額を医療機関に支払い、領収書を受け取ります。その際「診療内容明細書」「領収明細書」を医師に記入してもらいます。なお、月をまたがって受診した場合は、1ヵ月単位、入院・外来別で作成してもらってください。

[3]帰国後、必要書類等を持参し、市役所本庁舎の窓口で海外療養費の申請をしてください。郵送での申請受付はできません。

[4]国保連合会で書類を審査し、日本国内で同様の治療をした場合にかかる保険診療の範囲内で支給額を決定します。

[5]申請月から2~3ヵ月後の月末に世帯主の口座へお振込みいたします。(※現地調査等が必要となった場合には、振込までに相当な時間を要します。)

注意***請求期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。

【必要書類】

※受診者が帰国してから申請してください1.療養費支給申請書(申請窓口で記入する書類)

2.診療内容明細書:医療機関が作成し、医師のサインのあるもの

3.領収明細書(医科・調剤用、歯科用):医療機関が作成し、医師のサインのあるもの

4.診療内容明細書と領収明細書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)

5.海外の医療機関に全額治療費を支払った領収書(原本)及び領収書の日本語訳文(翻訳者の住所・氏名が記載され、押印されているもの)

6.保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

7.世帯主の印鑑(朱肉を使うもの)

8.世帯主の銀行口座がわかるもの

9.受診者のパスポート(原本)

※自動化ゲート等を利用し、パスポートに出入国スタンプが押されていない場合は、搭乗券など、受診者が日本の出入国に加えて、渡航先へ入国、出国した日付のわかる資料(原本)を合わせてお持ちください。出入国の確認ができない場合は、申請を受け付けられない場合があります。

10.調査に関わる同意書(申請窓口で記入する書類)

※受診者本人のご署名をいただく書類です。

添付書類等のダウンロードができます。

診療内容明細書 (PDFファイル)

※翻訳者が記入する書類です。翻訳を個人で行う場合は、下記の様式を使用し提出してください。

※海外療養費制度の要旨とお手続きの詳細についての参考資料です。

海外療養費について【お手続きの詳細】(PDFファイル)

【注意事項】

- 海外療養費は短期間の渡航中のけが等でかかった場合の制度であり、長期間国外に居住する場合の制度ではありません。長期滞在の場合など、住居の本拠地が日本(市川市)にないと判断される場合は、転出の手続きをしていただくことがあります。その場合については、海外療養費の対象になりません。

- 高額な案件や不正が疑われるものについては、現地の医療機関等へ照会を行うなどの調査を行っています。そのような場合、審査には相当な時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、不正請求と判断されたものは警察と連携し、厳正な対応を行います。

- 申請書類は、日本の診療報酬と同様に、医療機関、診療月、入院・外来ごとに作成してください。海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」をもらうのに費用がかかる場合も考えられますが、その費用は申請者の負担となります。

- 提出いただいた申請書類について、後日問い合わせをする場合がありますので、申請する前に必ずコピーを取って保管してください。

- 必要に応じて民間の海外旅行損害保険等にも加入しましょう。

10.医療費の自己負担分(一部負担金)の免除等について

申請は事前に行うことが必要で、医療費の見込額をあらかじめ病院などに聞いてからご相談ください。 (保険医療機関が発行する医療費の見込額及び期間を証明できる書類の提出が必要となります)

なお、減免の対象となる期間は原則として3か月以内です。

対象者

(1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障がい者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3)事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4)上記(1)~(3)に掲げる事由に類する特別の事由があったとき。

(5)これから入院療養をうける被保険者の属する世帯。

※事前に申請が必要です。支払い済みの一部負担金については対象外となります。

(保険医療機関が発行する医療費の見込額及び期間を証明できる書類の提出が必要となります)

(6)当該世帯の預貯金が、生活保護基準の3月以下である世帯。

減免の内容

| 収入額(※1) | 一部負担金の減免内容 |

|---|---|

| 生活保護基準(※2)の115.5%以下 | 免除 |

| 生活保護基準の115.5%を超えて120%以下 | 5割減額 |

| 生活保護基準の120%を超え、かつ130%以下 | 徴収猶予 |

- ※1 減免等を受けようとする世帯主及び当該世帯に属する被保険者について、減免等の申請日の属する月の前3ヶ月間に支払いを受けた平均の収入額(給与等の総額を3で割った金額)

- ※2 世帯員全員について、生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額の合計額(一時扶助に係るものを除く。)。

申請に必要なもの

(1)上記「対象者」に記載の(1)~(4)を証明できる書類(2)世帯の収入が著しく減少したことがわかる書類(世帯全員の給与明細書等)

(3)世帯全員の預(貯)金通帳

(4)保険医療機関が発行する医療費の見込額及び期間を証明できる書類

(5)保険証(資格確認書または資格情報のお知らせ)

(6)印鑑(朱肉を使うもの)

(7)その他

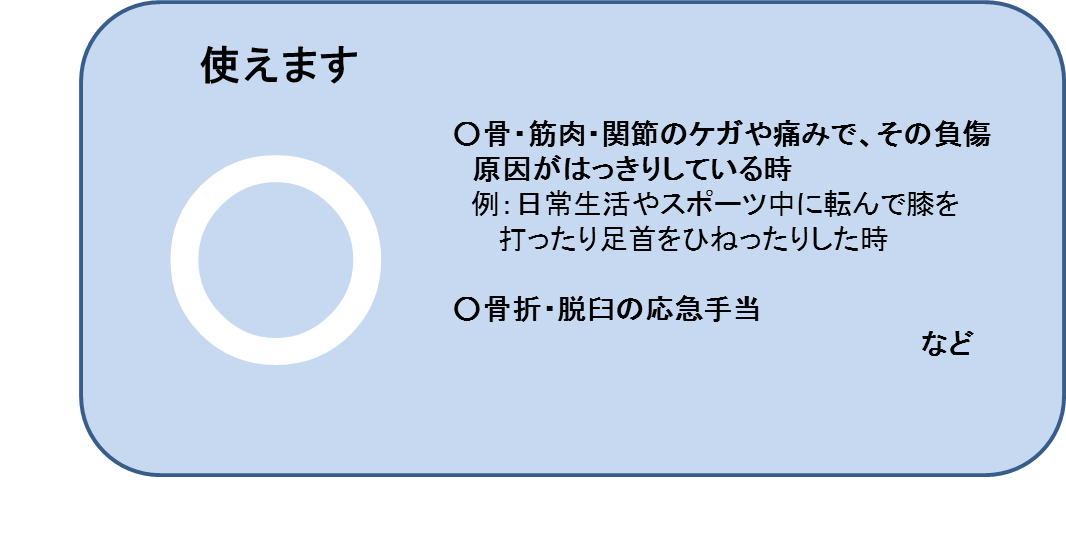

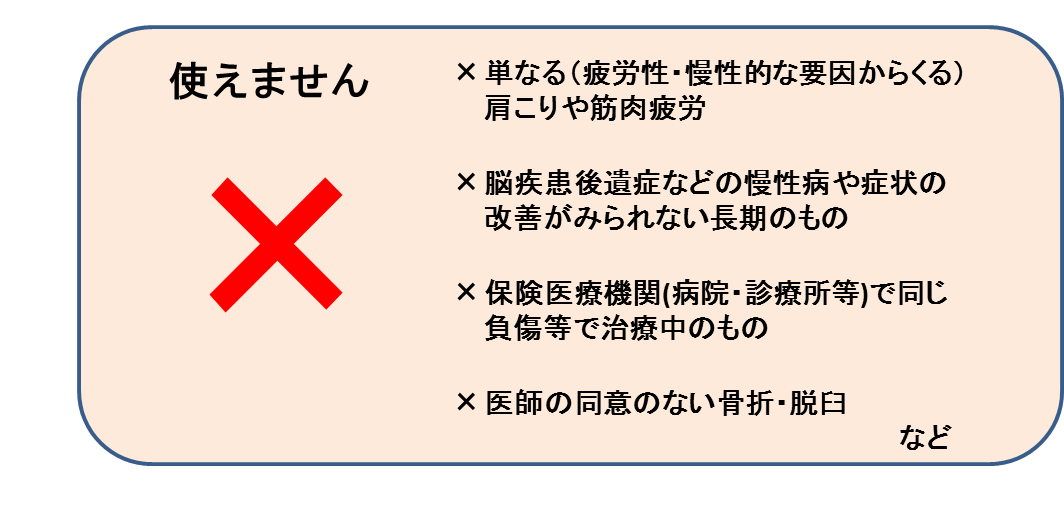

11.柔道整復師の施術を受けられる方へ

- 負傷原因(いつ・どこで・何をして・どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。

外傷性の負傷で無い場合や負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に発生した負傷については、健康保険は使えません。

- 療養費支給申請書の内容(負傷原因・負傷名・日数・金額)をよく確認して、署名又は捺印をしてください。

患者が自己負担分(3割~1割)を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する受領委任を行っている場合、 療養費支給申請書の受取代理人欄(住所・氏名・委任年月日)に患者の自署による記入が必要になります。 - 領収書を必ずもらって保管し、市から送付される医療費通知で金額・日数の確認をしてください。

領収書は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので、大事に保管してください。

領収書は、無償で交付することが義務付けられています。 - 施術が長期にわたる場合、内科的な要因も考えられますので、医師の診断を受けてください。

ご不審なことがあれば、下記の国保年金課 資格給付担当までご連絡ください。

12.はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧療養費における受領委任の取扱いについて

療養費の支給申請を行う受領委任制度が開始されました。

市川市においては令和元年6月1日より受領委任を開始しました。

受領委任の契約を結ばれた施術所(施術者)におかれては、令和元年6月施術分から平成30年6月12日厚生労働省保険局長通知における「受領委任の取扱規程」を適用します。

このことに伴い、令和元年7月より、療養費支給申請書等(令和元年6月施術分以降のもの)の提出先は、

千葉県国民健康保険団体連合会(〒263-8566 千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3)に変更になります。

受領委任に参加される施術所(施術者)の方へ

受領委任の取扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局へ申請(届出)書類を提出するようお願いします。具体的なお手続きについては地方厚生(支)局へお問い合わせください。

関連リンク

厚生労働省 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧師の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ関東信越厚生局 はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任に関する申し出

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 保健部 国保年金課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 資格グループ

- 電話 047-712-8532(国民健康保険・後期高齢者)

FAX 047-712-8738(国民健康保険・後期高齢者)

電話 047-712-8538(国民年金)

FAX 047-712-8735(国民年金) - 給付グループ

- 電話 047-712-8532(国民健康保険・後期高齢者)

FAX 047-712-8738(国民健康保険・後期高齢者)

電話 047-712-8538(国民年金)

FAX 047-712-8735(国民年金) - 賦課収納グループ

- 電話 047-712-8534(国民健康保険)

電話 047-712-8533(後期高齢者)

FAX 047-712-8738 - 企画管理グループ

- 電話 047-712-8531

FAX 047-712-8738

※間違い電話が増えています。おかけ間違いのないよう十分に注意してください。