更新日: 2025年4月1日

マンションにおける地震対策

いのちを守るための3つの行動「自助」「共助」公助」

市川市ではイラストの入ったわかりやすい構成の「マンションにおける地震対策」を作成しました。

※皆様のマンションにおける防災マニュアル作成の一助としてお役立て下さい

≪地震発生!その時高層住宅では≫

まず、わが身の安全と家族の安全を確保しましょう。

揺れがおさまったら火の元を確認しましょう。

地震による揺れで玄関ドアが歪み開かなくなると、室内に閉じ込められる危険性があります。地震が起きたらなるべく早くドアを開けるように心がけましょう。

※本市における地震被害想定は市川市の地震被害想定についてページをご覧ください。

≪「自助」「共助」「公助」≫

災害時には「自助」「共助」「公助」が互いに連携し一体となることで、被害を最小限に出来るとともに、早急の復旧、復興につながるものとなります。

地震が発生したら、まず「自助」を心がけ、「共助」の取り組みにつなげましょう!

≪地震が発生したら‥≫

→机の下などに身を隠すなどして、自分の身は自分で守る(自助)

→地震がおさまったら、火の元の確認をする

→マンションの場合、出口は一つしかないので、出入口の確保をする

→自分の身が守れたら、次に地域住民で助け合いましょう(共助)

≪共助の取り組みを強めるためには≫

動等で情報の共有が出来たり、助け合うことが出来ます。

防災力の強化を図りましょう。

また、本市では自主防災組織を結成した組織に対して、防災資器材購入費の

一部を補助する制度を平成26年度より行っております。

(自治(町)会に属していないマンションでも自主防災組織結成及び補助金の対象になります)

自主防災組織結成についてはこちらをご確認ください→自主防災組織のページへ

資器材の補助金制度に関してはこちらをご確認ください→資器材補助金のページへ

できる体制を取りましょう。

ありません。

家具の転倒防止、非常備蓄品の準備といった「自助」や、マンション住民同士の

助け合い「共助」が結びついて初めて自宅避難が可能になります。

知っておきたい 3つのポイント!

まずは居住スペースの安全対策!

く揺れ、家具の転倒や移動、ガラスの飛散が起こり、けがの原因となります。

また、住み慣れた自宅での在宅避難を可能にするためにも、以下のような対策を

することが重要となります。

1.家具の転倒防止

負傷したと言われています。

大型家具を金具で壁に固定するなど、転倒防止策を講じることが身の安全確保

につながります。

2.避難口の確保

まう恐れがあります。こうした場所には、物を置かないようにすることが必要です。

また、玄関からの避難ができなくなってしまった場合、バルコニーの隔て板を壊して

隣戸から避難をするので、隔て板の近くには荷物等を置かないようにしましょう。

※隔て板を壊す際は、反対側に人がいないか等の安全確認を忘れずに行いましょう。

3.ガラスの飛散防止

飛散防止フィルムを使用すると、割れたガラス片をフィルムに貼りつけたまま保持し、

ガラスが割れても飛散することを防ぐことが出来ます。

※あくまでも補助的な対策です。地震発生時には、大型家具の転倒や、ガラスの

飛散等の危険のない安全なスペースへ避難しましょう。

ライフラインへの影響は?

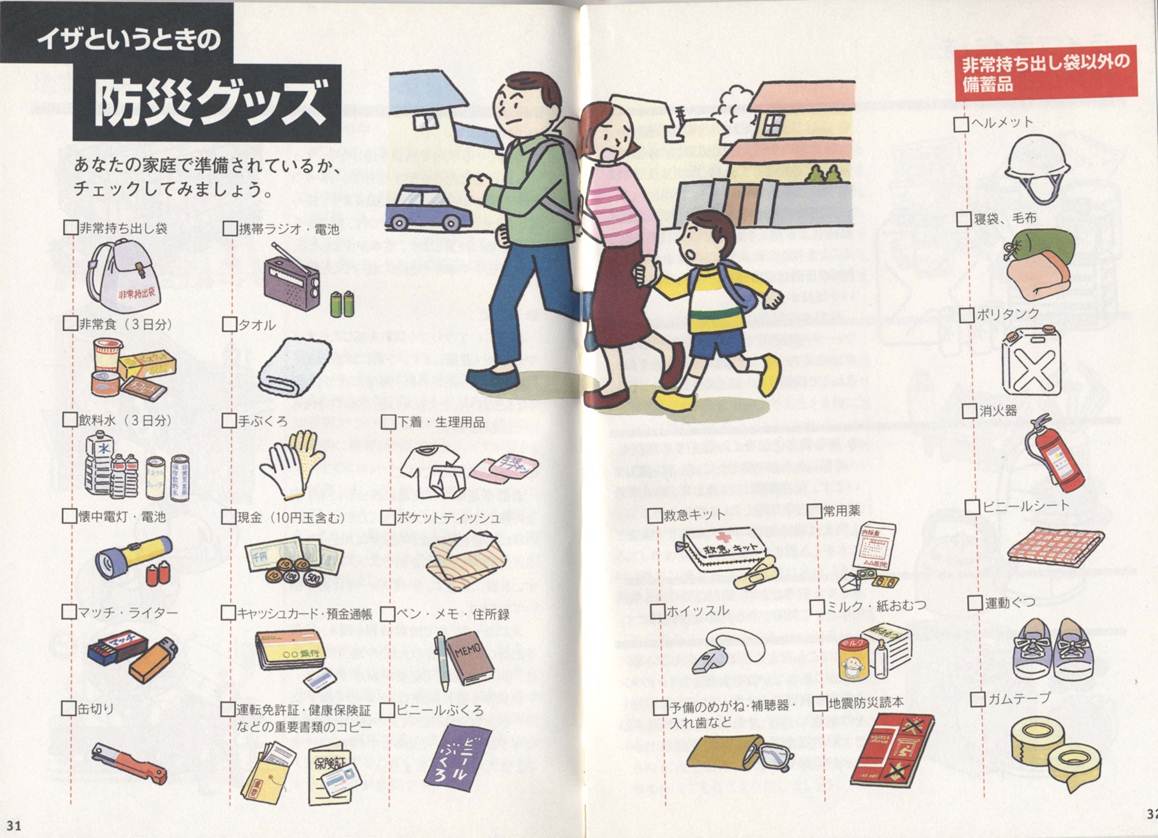

備蓄の用意をしよう!

で時間を要しますので、下記の備蓄例を参考に3日間以上分の備蓄をお願い

します。

なお、大地震が発生するとライフラインに被害が出て、エレベーターが使えな

くなることがありますので、備蓄品はなるべく自室に保管するようにしましょう。

期限切れに注意し、新しいものを備蓄するように心がけましょう。

乾物や缶詰、カップ麺等、普段食べているものも備蓄品として活用できます。

ペットボトル水の買い置きをしましょう。古いものから日常利用し、使った分を

再び補充することで期限切れの水を出さないように心がけましょう。

また、日頃からお風呂の水をくみ置きしておくことで、災害時にはトイレの水と

しての利用も可能となります。

※画像をクリックすると拡大します。

≪トイレについて≫

場合でも水が供給され利用は可能ですが、下水道が欠損していることがあり

ますので、市から連絡がない場合は使用を控えるようお願いします。

また、非常事態に備え、簡易トイレ等の備蓄をお願いします。

共有設備の扱い方を知っておこう!

≪エレベーターの閉じ込めについて≫

地震や火災における避難の際には、階段の使用が原則です。エレベーター乗

車中に地震が発生した場合、エレベーターに閉じ込められてしまう可能性があり

ます。

≪エレベーター乗車中に地震が発生したら≫

行き先階のボタンをすべて押し、停止した階で速やかに降りましょう。

扉が開いたら足元に注意し、正常な位置で停止していることを必ず確認しまし

ょう。

降りた後は落ち着いて階段を使用し、避難しましょう。

≪エレベーターに閉じ込められたら≫

エレベーター内の非常電話を利用して救助を求めましょう。非常電話には発信

源を特定する機能がついているため、携帯電話を使用するよりも、スムーズに

救助を行う事が可能となります。

扉をこじ開けようとする行為は大変危険です。仮に扉が開いたとしても、自力

で脱出することは不可能です。落ち着いて救助を待ちましょう。

≪閉じ込め対策 日常からの備え≫

首都直下地震のような大規模な地震が発生すると、停電によりエレベーター

内に閉じ込められてしまうことがあります。

エレベーター停止への日常からの備えとして、エレベーター内に飲料水や

簡易トイレ等の設置を行いましょう。

設置例 (市川市役所本庁舎エレベーター内)

※市川市役所本庁舎のエレベーターには、EVキャビネットチェアを設置しており、

椅子の中に備蓄品(下記参照)が入ってます。

椅子の中に備蓄されている物

水2リットル2本、紙コップ10個、トイレットペーパー2ロール、 携帯トイレ5個、

凝固剤、ハンドウォッシュ2パック、消臭力1個、ルミカライト、簡易カーテン

≪エントランスのオートロックについて≫

地震が起こった場合、電気が止まりエントランスのオートロックが停止する可

能性があります。

扉を手動開放可能な状態にするのか、他に避難経路があるのか等を確認し、

発災時の避難経路を知っておきましょう。

≪ガス施設について≫

通常、マンションでは、一軒家と同様、住戸ごとにマイコンメーターが設置され

ていることが多く、地震発生時にはガス供給が停止されます。また、解除方法

も一軒家と同様ですが、種類によって解除方法が異なるのでガス会社に確認

しておきましょう。

≪水の供給について≫

通常、マンションでは受水槽を設置しており受水槽本体に水栓を設けることで

水の取出しが可能となっています。

災害発生時にどのように供給されるのか管理会社に確認しておきましょう。

マンションのオーナー、また管理会社は受水槽の耐震補強をお願いいたします。

車中に地震が発生した場合、エレベーターに閉じ込められてしまう可能性があり

ます。

≪エレベーター乗車中に地震が発生したら≫

ょう。

≪エレベーターに閉じ込められたら≫

源を特定する機能がついているため、携帯電話を使用するよりも、スムーズに

救助を行う事が可能となります。

で脱出することは不可能です。落ち着いて救助を待ちましょう。

≪閉じ込め対策 日常からの備え≫

内に閉じ込められてしまうことがあります。

エレベーター停止への日常からの備えとして、エレベーター内に飲料水や

簡易トイレ等の設置を行いましょう。

※市川市役所本庁舎のエレベーターには、EVキャビネットチェアを設置しており、

椅子の中に備蓄品(下記参照)が入ってます。

水2リットル2本、紙コップ10個、トイレットペーパー2ロール、 携帯トイレ5個、

凝固剤、ハンドウォッシュ2パック、消臭力1個、ルミカライト、簡易カーテン

≪エントランスのオートロックについて≫

能性があります。

扉を手動開放可能な状態にするのか、他に避難経路があるのか等を確認し、

発災時の避難経路を知っておきましょう。

≪ガス施設について≫

ていることが多く、地震発生時にはガス供給が停止されます。また、解除方法

も一軒家と同様ですが、種類によって解除方法が異なるのでガス会社に確認

しておきましょう。

≪水の供給について≫

水の取出しが可能となっています。

災害発生時にどのように供給されるのか管理会社に確認しておきましょう。

マンションのオーナー、また管理会社は受水槽の耐震補強をお願いいたします。

正確な情報を入手しよう!

な要素です。

綜しがちです。

緊急速報メール、フェイスブック、いちかわエフエム放送などで情報の発信

を行います。

正確な情報の入手を心掛けましょう。

≪安否確認について≫

安否確認方法は、現在、様々な方法が整備されていますので、日頃からどのような

ものがあるのか知っておくことが必要です。

聞くことが出来るサービスです。

171+1+(被災地の方の)電話番号で録音。

171+2+(被災地の方の)電話番号で再生。

毎月1日と15日、防災週間に体験利用ができますので、 是非、家族の皆さん

と防災訓練として行いましょう。

各携帯電話会社が開設する災害用伝言板に、自分の安否情報を登録し、その

登録情報を携帯電話やパソコンなどのインターネットを通じて、全国から確認す

ることが出来るサービスです。

(市川市の減災マップに詳しく記載があるのでご覧ください)

※災害は、いつ発生するか、予想しがたいものなので、日頃から