更新日: 2021年10月27日

カラスに関すること

カラスのこと、知っていますか?

カラスの種類は? 特徴は?

みなさんは、カラスが自然の中でどのような役割を持っているか、ご存知ですか?

カラスは、自然の中では消費者であるとともに、死体を食べて片付けることで自然の中の掃除屋の役割を 担っています。また死体を食べて小さくすることで、分解者の入り口の役割もしています。さらにカラスの糞は、 小さな動物やバクテリアによって分解され、再び植物の栄養となりやすい形にされます。いわばカラスは、 自然の中のリサイクルが始まるきっかけを作る生きものといえます。

ところで日本で記録されたことのある「カラス科」の鳥は10種あり、一般にカラスと呼ばれている黒を 基調とした「カラス属」の鳥は5種います。

このうち、人が生活する都会とその周辺で生息しているのは主に「ハシブトガラス」と「ハシボソガラス」 の2種です。

ハシブトガラスとハシボソガラスは、大きさもほとんど同じであり似ていますが、住んでいる環境や習性が 異なります。

この2種について主な特徴は、以下のとおりです。

なお、都会で多く見られるのは、ハシブトガラスです。

カラスは、自然の中では消費者であるとともに、死体を食べて片付けることで自然の中の掃除屋の役割を 担っています。また死体を食べて小さくすることで、分解者の入り口の役割もしています。さらにカラスの糞は、 小さな動物やバクテリアによって分解され、再び植物の栄養となりやすい形にされます。いわばカラスは、 自然の中のリサイクルが始まるきっかけを作る生きものといえます。

ところで日本で記録されたことのある「カラス科」の鳥は10種あり、一般にカラスと呼ばれている黒を 基調とした「カラス属」の鳥は5種います。

このうち、人が生活する都会とその周辺で生息しているのは主に「ハシブトガラス」と「ハシボソガラス」 の2種です。

ハシブトガラスとハシボソガラスは、大きさもほとんど同じであり似ていますが、住んでいる環境や習性が 異なります。

この2種について主な特徴は、以下のとおりです。

なお、都会で多く見られるのは、ハシブトガラスです。

| ハシブトガラス | ハシボソガラス | ||

|---|---|---|---|

| 形態 | 全長 体重 外見 |

約56cm 550~750g 嘴が太くて湾曲している |

約50cm 320~690g 嘴が細めで真直ぐ |

| 鳴き声 | 基本 | カア、カアと澄んでいる | ガア、ガアと濁っている |

| 行動 | 移動方法 夜の休息 いる場所 |

跳ねることが多い 集団ねぐらに集まる (2種が混在することも多い) 樹上にいることが多い |

2足で歩くことが多い 集団ねぐらに集まる (2種が混在することも多い) よく地上に下りる |

| 分布域 | アジアの東南部~極東部 | ユーラシア大陸中北部 | |

| 生息環境 | 茂った樹林地の林縁 | 明るい疎林のある草原・農耕地・河原 | |

| 繁殖生態 | 営巣木 卵数 抱卵期間 育雛期間 営巣開始 気性 |

茂った常緑樹が多い 3~5卵 19~20日 30~35日 木の葉が茂ってから 営巣期間を通して神経質になる |

見とおしのよい高木が多い 3~5卵 およそ20日 30~35日 木の葉が芽吹く前 雛が巣立つ時は神経質になる |

| 食性 | 特徴 好むもの |

雑食 樹木の種子・肉類 |

雑食 農作物・コガネムシなど昆虫 |

(「自治体担当者のためのカラス対策マニュアル」(環境省自然環境局)より引用)

なぜカラスが問題なの?

都会のハシブトガラスは、食べ物や繁殖場所があり、安全であるため、昔に比べて多くみられるように

なりましたが、人間と生活空間が重なるため、人間生活から見て問題が発生しています。

代表的な問題としては、「ごみ集積所近辺における生ごみの散乱」、「カラスからの威嚇・攻撃」、「巣作り」、 「鳴き声がうるさい」、「人間による餌付けやペットフードの放置」などがあげられます。

代表的な問題としては、「ごみ集積所近辺における生ごみの散乱」、「カラスからの威嚇・攻撃」、「巣作り」、 「鳴き声がうるさい」、「人間による餌付けやペットフードの放置」などがあげられます。

カラス被害の対策方法は?

- ごみ集積所近辺における生ごみの散乱

ごみ集積所近辺における生ごみ散乱の原因の1つに、カラスネットを正しく使っていないことがあげられます。

カラスネットを正しく使い、生ごみの散乱を防ぎましょう。 - カラスからの威嚇・攻撃

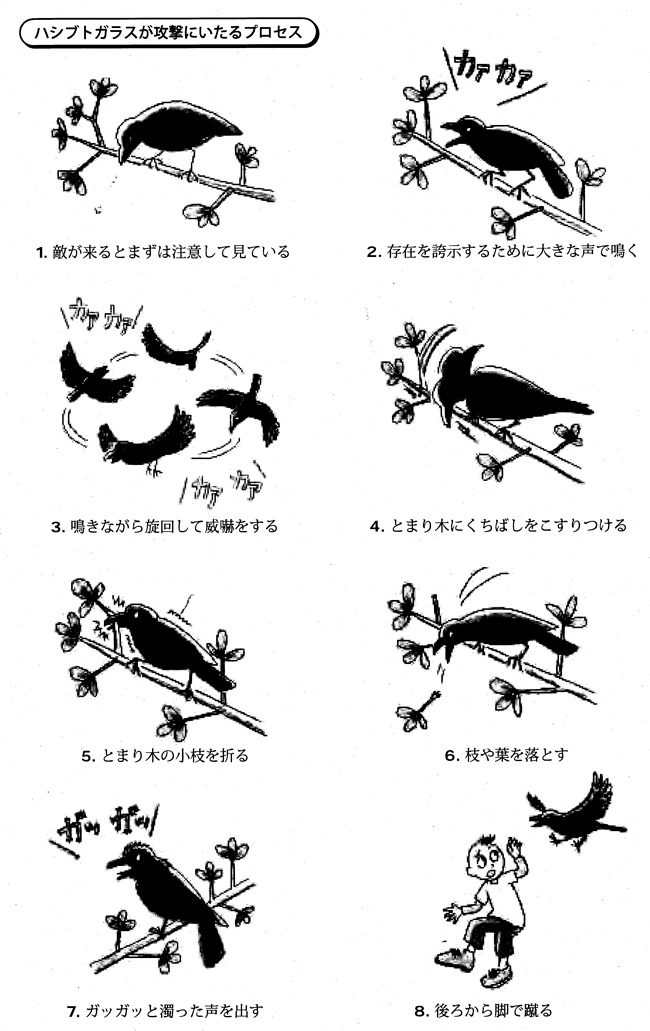

ハシブトガラスが威嚇・攻撃をするのは、おもに繁殖期で雛を守ろうとする行動です。特に多いのは5~7月という傾向があります。

攻撃する前には、警戒や威嚇の行動をとります。それに気付けば攻撃を回避できる可能性が高まります。

ハシブトガラスが攻撃にいたるプロセスは、以下のとおりです。

(出典:「自治体担当者のためのカラス対策マニュアル」(環境省自然環境局))

カラスが威嚇・攻撃をしてくるシチュエーションとしては、巣が低い位置に作られて人との距離が近い場合、独立木で周囲に良い見張り場がないところに巣が作られている場合、建物の屋上等から巣を見下ろすような場合、建物の前に樹木にある巣がベランダの高さと同じが低い場合などが考えられます。

また、巣に関して無関心な人に対しては、敵対行動を取らないことが普通です。巣を見つめたり、巣に対して棒を突き上げたりすることなどにより、カラスが巣に脅威を与える人だと認識すると、その人に対して威嚇するようになります。これが引き金となって、巣の近くを通る人すべてに神経質になり、威嚇・攻撃に至ることもあります。カラスがこのような状態にある場合は、威嚇・攻撃された箇所を通らずに迂回するなどしてください。 - 巣作り

ハシブトガラスの巣作りは3~4月頃に行われることが多く、小枝等を材料として作られます。

ただし、都会ではベランダなどに置かれていた針金ハンガーを材料として作られた巣もあることから、針金ハンガーを放置してカラスにとられないように注意する必要があります。

巣の撤去については、雛や卵がある場合は鳥獣保護法により、むやみやたらに撤去をすることができません。ただし、巣ができたことにより、人がカラスに攻撃されるなどの人的被害が発生したときは、撤去をすることがあります。

なお、巣に雛や卵が無い場合は、ご自身で巣を撤去することができます。 - 鳴き声がうるさい

ハシブトガラスの鳴き声は、人が快いと思う音域よりも低い声であること、声量が大きいことから、うるさく感じてしまいます。

鳴き声の意味の多くは、相手の存在を確かめている声や自分の存在を誇示するするための声、なわばりに入ってきた他のカラスに対しての威嚇、なわばりから追い払った声などと言われています。また巣立ちの時期(5~6月)には、幼鳥が親鳥を呼んだり、食べ物をねだったりする声が多くなります。

鳴き声がうるさい原因について、それぞれ対策をたてる必要があります。

例えば、木に巣が作られて、そこでの鳴き声がうるさいという場合には、木に巣が作られにくくするために、枝の剪定をして頂くこと、また散乱した生ごみにカラスが集まり、そこでの鳴き声がうるさいという場合には、ごみの適正な排出をして頂くことが重要になります。 - 人による餌付けやペットフードの放置

カラスを含む野生の鳥類への餌付けは、集まってくる野生の鳥による糞害や鳴き声による騒音に加え、野生の鳥自らが自然界で餌を確保する能力が衰えたり、個体数が増えすぎて生物間のバランスを崩してしまう恐れがあります。

そのため、カラスを含む野生の鳥類のためにも餌付けは行わないでください。

またペットフードの放置も、結果的にハシブトガラス等に食べ物を提供してしまうことになりますので、放置しないようにしてください。

カラス対策ネットや金網式ごみ箱の貸し出しについては、こちらをご覧ください。(生活環境整備課のページへ)

威嚇を受けた場合のご相談については、こちらをご覧ください。(まちの相談直行便のページへ)

餌付け(餌やり)防止の啓発については、こちらをご覧ください。(生活環境整備課のページへ)

市川市内におけるカラスの状況

市川市ではカラスの生息数や生息場所などの生息状況を把握する調査(市川市都市鳥生息調査)を

過去に行っております。

調査結果につきましては、下記リンクからご覧ください。

過去のカラスの調査(市川市都市鳥生息調査)は、こちらをご覧ください。

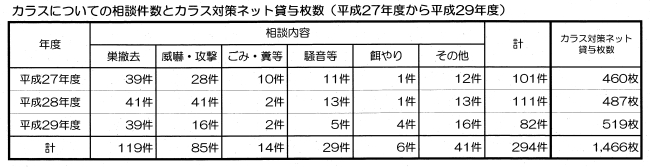

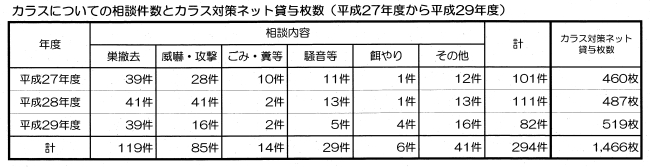

また平成27年度から平成29年度にかけて、まちの直行便、旧自然環境課、市民意見箱に寄せられたカラスの 相談件数と清掃事業課で貸与したカラス対策ネットの枚数は、以下のとおりです。

市では、市民の皆さんからのカラス等に関する相談や苦情に対して適切に応えるため、市が実施した都市鳥 生息調査の結果を踏まえて、関係課による体制を整え、それぞれのケースに応じて適切な対応を行っております。

過去に行っております。

調査結果につきましては、下記リンクからご覧ください。

過去のカラスの調査(市川市都市鳥生息調査)は、こちらをご覧ください。

また平成27年度から平成29年度にかけて、まちの直行便、旧自然環境課、市民意見箱に寄せられたカラスの 相談件数と清掃事業課で貸与したカラス対策ネットの枚数は、以下のとおりです。

市では、市民の皆さんからのカラス等に関する相談や苦情に対して適切に応えるため、市が実施した都市鳥 生息調査の結果を踏まえて、関係課による体制を整え、それぞれのケースに応じて適切な対応を行っております。

「カラス被害防止条例」が施行されました

この条例は、カラス被害の防止を図ることを目的とするもので、その実現を図るため、市は様々な施策を実施し、市民や事業者の皆さまには、適正なごみ集積所の管理など、カラス被害を防止するための市の施策に協力いただくことを定めています。

「カラス被害防止条例」については、こちらをご覧ください。

「カラス被害防止条例」については、こちらをご覧ください。

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 環境部 自然環境課

〒272-8501

千葉県市川市南八幡2丁目20番2号

- 自然共生グループ

- 電話 047-712-6307(野生生物関係)

FAX 047-712-6308 - 動物愛護グループ

- 電話 047-712-6309(犬の登録・飼い主のいない猫への助成)

FAX 047-712-6308 - 地域の猫活動支援拠点

- 電話 047-337-7770(地域猫など)

- 行徳野鳥観察舎

- 電話 047-702-8045

FAX 047-702-8047