更新日: 2025年10月4日

広報いちかわ10月4日号 特集

特集1:奈良時代から現代へ 市川の国府を知る旅に出よう

特集2:【永井荷風文学賞】 永井荷風×三田文学会×市川市 新しく開く 文学の扉

[特集]目次

- 奈良時代から現代へ 市川の国府を知る旅に出よう

- 市川に伝わる伝説のヒロイン 手児奈(てこな)さんがナビゲート

- 「国府」をカンタンにおさらい

- 市川市に置かれた国府 下総国府

- 右京(現在の国府台)の特徴

- 左京(現在の国分)の特徴

- 近年行われた国府の発掘調査

- 第6回 全国国府サミット in 市川 国府をもつ まちの誇りと発展

- 参加する自治体の特徴を見比べてみよう

- まるで国府がある時代にタイムスリップ 古代の姿を体験できるVR

- 【10/20(月曜)から】実際に行ってみよう デジタルコンテンツでよみがえる下総国府

- 【永井荷風文学賞】 永井荷風×三田文学会×市川市 新しく開く 文学の扉

- 荷風が結ぶ、三田文学会と市川市

- 第1回 永井荷風文学賞 受賞作決定

- 永井荷風新人賞 受賞 2作品

- 永井荷風文学賞記念展示

奈良時代から現代へ 市川の国府を知る旅に出よう

奈良〜平安時代にかけて、本市には下総国府(しもうさこくふ)が置かれていました。近年の発掘調査で、その詳しい姿が明らかになりつつあります。

10月には「国府サミット」の開催や、「下総国府」に関連する新コンテンツの開始も予定しています。

この機会に、国府を知り、歴史を感じる旅に出てみましょう。

問い合わせ=TEL047-704-8137文化財課

市川に伝わる伝説のヒロイン

手児奈(てこな)さんがナビゲート

万葉集にもうたわれた伝説の心優しい美女「真間の手児奈」。

国府が置かれた古代万葉の時代へみなさんを案内するナビゲーターとして「国府サミット in市川」では手児奈さんが活躍します。

「国府」をカンタンにおさらい

古代律令(りつりょう)制度下の「国府」や本市に置かれた「下総国府」について、その役割や様子を改めて紹介します。

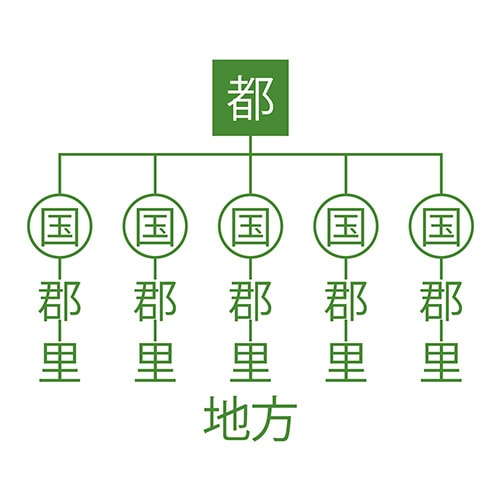

- 律令国家

- 8世紀(奈良時代)ごろまでに成立した律令(=法)によって、天皇が国を治める国家です。天皇が政(まつりごと)を行う都(みやこ)のもと、地方は国(くに)・郡(こおり)・里(さと)に分けられて支配されていました。

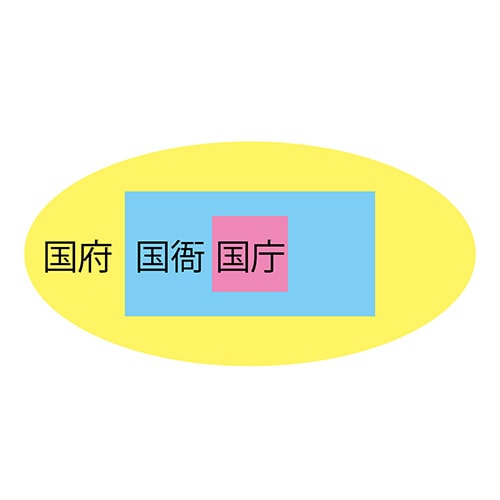

- 国府

- 国を治めるため、天皇の代理である国司(こくし)が派遣された地方の中心地です。国府は国衙(こくが)と国庁(こくちょう)を含む3つの広がりから成り立ちます。

- 国衙

- 国庁を含む空間で、国の実務を扱う役所やその関連の施設があります。

- 国庁

- 国司が儀式や政務を行った場所で、そのための広場が設けられています。

- 国分寺

- 仏教によって国家の安寧が祈られるようになる中、疫病や飢饉(ききん)を鎮めるために聖武天皇が僧寺と尼寺からなる国分寺建立の命令を出し、主要な交通路からよく見える場所に建てられました。

市川市に置かれた国府 下総国府

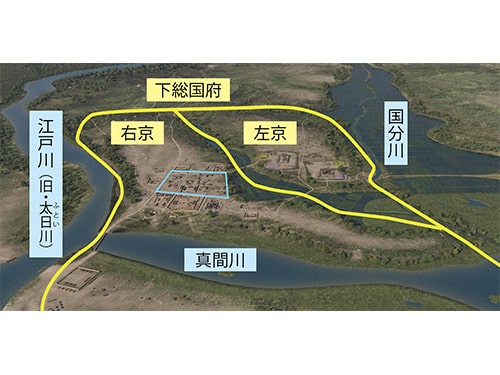

国府台と国分台の間の谷を境に、右京と左京に分けられていました。

特徴

下総国の国府は、海・川・陸の三路が交錯する、関東地方有数の要衝(ようしょう)であった市川の地に置かれました。

また、国府台を中心に東西約3.3キロメートル、南北約3.5キロメートルの大きさとなっており、全国的に離れていることが多い国衙と国分寺が近くにあるのが特徴の「コンパクトな国府」です。

さらに、国庁や国分寺の屋根瓦(がわら)を焼く瓦窯(かわらがま)や、国分寺の梵鐘(ぼんしょう)などを作る鋳物(いもの)工房もありました。

右京(現在の国府台)の特徴

[1]国衙・国庁

国府の中心となる施設「国庁」は、近年の発掘調査により、現在の千葉商科大学周辺にあったと推定されています。

[2]人々が集まりやすい

下総国府の特徴となった地形で、

古代では「ママ」と呼ばれ、

『万葉集』では地名となっています

国府台の南側には、葛飾郡の郡衙や弘法寺の始まりとなる寺、『万葉集』で詠まれた真間の入り江などがありました。

市川砂州端(さすはし)(入り江と東京湾の間)には、今の江戸川の渡し場や、都と地方を行き来する使いが馬を乗り継いだ駅家(うまや)があったと考えられています。

左京(現在の国分)の特徴

[1]国分寺・国分尼寺(にじ)

後ろに見えるのが国分尼寺

国分台南端の東側に僧寺、西側に尼寺が建てられていました。僧寺には、釈迦(しゃか)仏が安置されていた「金堂」や高さ約60メートルの「七重塔」がありました。

聖武天皇は、七重塔を備えた国分寺のことを「国華(くにのはな)」と呼び、国家の安寧を祈るシンボルとみなしていました。

[2]地形を生かした遺跡

外郭環状自動車道をつくる際の発掘調査で、北下遺跡が確認されました。

ここの斜面(低地から吹く風で火力を高める地形)を利用して瓦が焼かれたり、境界に流れる川で、罪やけがれを払う「祓(はら)え」が行われていました。

近年行われた国府の発掘調査

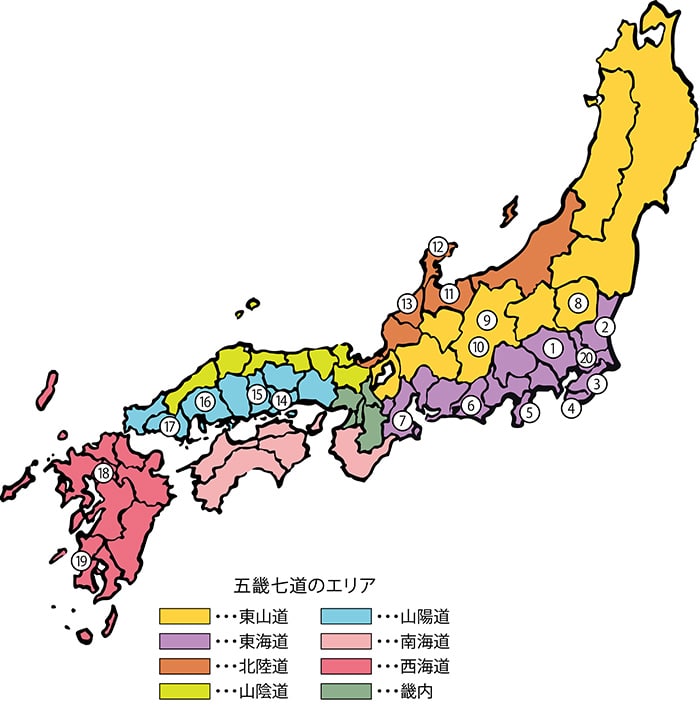

第6回 全国国府サミット in 市川

国府をもつ まちの誇りと発展

日時=10月18日(土曜)午後2時〜5時45分

場所・会場=文化会館(てこなホール)

「国府サミット」当日の観覧募集は、受け付けを終了していますが、サミット終了後、市公式YouTubeチャンネルで当日の様子を配信する予定です。

「国府が置かれたまち」の代表者が全国各地から集まり、国府所在地としての歴史や文化、まちの魅力を伝える特別イベントです。

今回は本市を含めて20の自治体が参加し、「下総国」で一堂に会します。

参加する自治体の特徴を見比べてみよう

【参加自治体一覧】

- 東京都府中市(武蔵(むさし)国)

- 茨城県石岡市(常陸(ひたち)国)

- 千葉県市原市(上総(かずさ)国)

- 千葉県南房総市(安房(あわ)国)

- 静岡県三島市(伊豆(いず)国)

- 静岡県磐田市(遠江(とおとうみ)国)

- 三重県鈴鹿市(伊勢(いせ)国)

- 栃木県栃木市(下野(しもつけ)国)

- 長野県上田市(信濃(しなの)国)

- 長野県松本市(信濃国)

- 富山県高岡市(越中(えっちゅう)国)

- 石川県七尾市(能登(のと)国)

- 石川県小松市(加賀(かが)国)

- 岡山県岡山市(備前(びぜん)国)

- 岡山県総社市(備中(びっちゅう)国)

- 広島県府中町(安芸(あき)国)

- 山口県防府市(周防(すおう)国)

- 福岡県久留米市(筑後(ちくご)国)

- 鹿児島県薩摩川内市(薩摩(さつま)国)

- 市川市(下総国)

まるで国府がある時代にタイムスリップ

古代の姿を体験できるVR

現在、下総国府の各遺跡を再現・紹介する3DCG映像を製作しています。

この3DCG映像をVRゴーグルで視聴できるコーナーを、サミット会場に設置します。

サミット終了後は10月20日(月曜)から考古博物館にVRゴーグルを設置予定ですので、体験したい方は足を運んでみてください。

【10/20(月曜)から】実際に行ってみよう

デジタルコンテンツでよみがえる下総国府

下総国府に関連する3つの遺跡において、現地でスマートフォンをかざすと、かつて存在していた国庁や七重塔などが現実風景に重なって浮かび上がったり、

360°パノラマの再現CGとして見られたりするデジタルコンテンツがスタートします。

当時の建物や風景を再現した臨場感あふれる映像を、スマートフォンの画面越しに体験できます。

また、利用には事前に「ストリートミュージアム®」アプリのインストールが必要です。詳しくは右記2次元コードで確認してください。

国府台遺跡(下総国府)

国庁の建物をはじめ、国府内のさまざまな施設や周辺の風景をCGでリアルに再現。

国司が政務や儀式を執り行った中央広場からの視点で、国庁内をぐるりと見渡せます。

遠景もじっくり見てみると、国分寺の方角に当時の七重塔が見えるかも。

下総国分寺・国分尼寺跡

七重塔や金堂、鐘楼など、当時の国分寺の建物を全てCGで再現しており、当時の全景がよみがえります。眼前にそびえる高さ60メートルの七重塔は圧巻。

現在は公園として整備されている国分尼寺跡には、俯瞰(ふかん)視点のCGが出現するポイントを設置予定。当時の国分寺エリア全体を上空から見渡せます。

北下瓦窯跡(きたしたかわらがまあと)

住宅と外環に挟まれた狭い遺跡に、工人たちの働く作業場がCGで出現します。斜面に掘られた瓦窯や鋳物の鋳造場からは煙が立ちのぼり、台地上には工房や干された瓦がズラリ。

外環側に目を移すと、かつての国分川で「祓え」の儀式を行う人々も見えます。

過去の国府サミット記事をまとめました

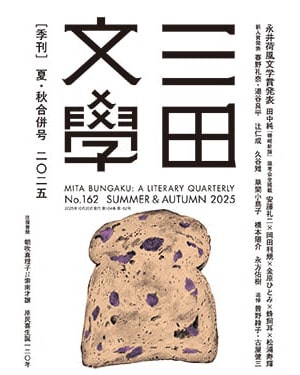

【永井荷風文学賞】

永井荷風×三田文学会×市川市 新しく開く 文学の扉

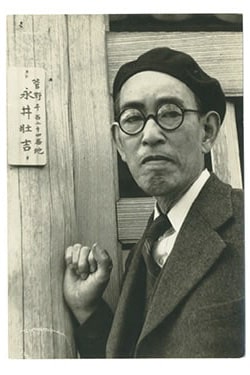

市川を愛し、その晩年をこの地で過ごした文豪

永井荷風。

荷風を顕彰した文学賞が昨年11月に創設され、栄えある第1回の受賞作が9月11日に発表されました。

最終候補作品など詳しくは右記2次元コードで確認してください。

問い合わせ=TEL047-712-8557文化芸術課

荷風が結ぶ、三田文学会と市川市

本市は市制施行90周年を記念し、三田文学会とともに「永井荷風文学賞」を創設しました。

永井荷風は、明治、大正、昭和にわたって活躍した日本近代を代表する作家であり、小説はもとより、随筆、評論、演劇、詩、翻訳などその偉業は多岐にわたっています。

荷風は明治43年『三田文學』を創刊し、初代編集長となって以降、百数十年にわたる日本文芸の隆盛の礎を築きました。戦後は、その晩年を本市で過ごし、市川の風物を描いた作品を多く残しています。荷風が橋渡し役となって三田文学会と本市は深い縁で結ばれています。

文学賞の概要

本文学賞は、既刊本を対象とする「永井荷風文学賞」と公募作品を対象とする「永井荷風新人賞」から構成されます。

永井荷風文学賞

荷風の幅広い功績にならい、下記の対象分野において対象期間中に刊行された作品の中から、永井荷風文学賞に最もふさわしい文学作品をたたえる。

- 対象分野

- 小説、随筆、評論、戯曲、詩、翻訳

- 対象期間

- 毎年6月1日〜翌年5月31日

- 賞金

- 100万円

永井荷風新人賞

新進気鋭の書き手の発掘と支援に情熱を傾けた荷風の精神にならい、「三田文學新人賞」を継承しました。

- 対象分野

- 小説、評論

- 対象期間

- 毎年6月1日〜翌年5月31日(第1回に限り令和5年11月1日〜令和7年5月31日)

- 要件

- 未発表作品で400字詰め原稿用紙100枚以内

- 賞金

- 新人賞50万円 佳作10万円

第1回 永井荷風文学賞 受賞作決定

選考会は令和7年盛夏のある日、慶應義塾大学三田キャンパスにおいて開催されました。

選考委員5人による熱心な討議が行われ、受賞作が決定しました。

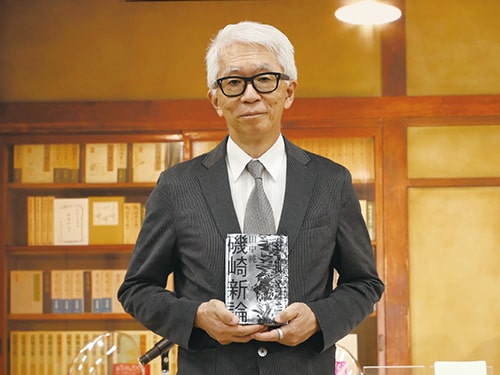

受賞作品 『磯崎新論(シン・イソザキろん)』

田中 純(講談社、2024.11)

令和4年に亡くなった世界的建築家 磯崎新の多面的な活動を年代順に追い、彼の圧倒的創造活動の核心にあったものは何かを追求した一冊。

受賞コメント

「第1回永井荷風文学賞」という重い名前の文学賞を受賞させていただき、非常に光栄です。

磯崎新(いそざきあらた)は、「建築界のノーベル賞」といわれるプリツカー賞を受賞した際、「私は建築家でもデザイナーでもなく、文人と呼ばれたい」と話していました。

今回、『磯崎新論』が永井荷風文学賞を受賞したことを知れば、磯崎さんは嬉(うれ)しく、面白く思ってくれるのではないかと思います。

『磯崎新論』を通じて、建築家としてだけで語られがちな磯崎新の「文の人」である側面が広く世の中に知られ、文学に関心のある方々が、建築という分野にも目を向けていただけるきっかけになればと強く思います。

選考委員の評価

田中純さんの『磯崎新論』の最大の魅力は、その大きさです。書物としての大きさばかりでなく、内容的にもきわめて大きく、豊饒(ほうじょう)なのです。

世界的な建築家の生涯と思想を、なによりも建築家が生きようとした「文人」という視点からまとめ、狭義(きょうぎ)の文芸批評を、広義の芸術批評へと拡(ひろ)げることに成功しました。

アカデミックな探究と、詩的な表現が奇蹟(きせき)的な融合を遂げています。永井荷風の名にふさわしい文学的な達成であると思います。

決して敷居の低い本ではありませんが、磯崎新に詳しくない人が想像する磯崎新論よりは敷居が低いのではないかと思います。また、一人の人がここまで誰かに興味を持ち研究し文献を読み込み、この枚数をもってその人生の全てを、それも建築に関することだけでなく、人物論としてもまとめあげるその狂気じみた執念には、畏怖(いふ)に近い尊敬を抱かざるを得ませんでした。

田中純『磯崎新論』は、磯崎新の仕事と生涯に迫る労作だ。対象への情熱がすみずみまで行き渡っている。建物にまつわる見えない要素、つまり時間や力をも含み持つものとして〈建築〉を思考した稀代(きたい)の建築家の頭脳は、ジャンルを横断し、芸術・文学とも自在に共鳴する柔軟さと懐の深さを持っていた。著者は、緻密(ちみつ)な論を通して磯崎新のスリリングな特質と魅力をあぶり出す。言葉で未知の場へ踏みこむ勇気を受け取ることができる。

磯崎新というアーティストがその旺盛(おうせい)な表現活動を通じ生涯にわたって思考をラディカルに推し進めていったさまの克明(こくめい)な記録であるこの本は、わたしにとって示唆とインスピレーションの泉だった。大著にも関わらず田中氏の文体、描写の詳しさ、対象との距離の取り方の妙ゆえにテンションが緩むことがなかった。磯崎氏が若かりしときに重源(ちょうげん)の南大門(なんだいもん)から受けた衝撃がその数十年後自作に顕現(けんげん)するくだりにわたしはとりわけ心を動かされた。

田中純氏は、ずっと私淑(ししゅく)し尊敬してきた「文人」磯崎新をめぐって、抑制されたパトスと静かな使命感の漲(みなぎ)る労作を完成した。『磯崎新論』は、「厚い」だけではなく「熱い」本でもある。

磯崎新はたんに一建築家であったにとどまらず、二〇世紀後半の日本と世界で、思想と芸術の最前線を押し広げつづけた巨大な存在だった。本書は、その巨人の仕事の意味を総体的かつ徹底的に炙(あぶ)り出すために、田中純という思想史家が自分の持っているすべてを投げこんだ、執念の結晶である。

永井荷風新人賞 受賞 2作品

新人賞は4人の選考委員(いしいしんじ氏、青来有一(せいらいゆういち)氏、田中和生(かずお)氏、持田叙子(もちだのぶこ)氏)で選考を行い、受賞作を決定しました。

『コーロキの蒐集(しゅうしゅう)』

著者:春野礼奈(はるのれな)

素晴らしい賞の記念すべき第1回に選出していただき、喜びと共に畏れ多い気持ちです。

私は誰も見ていなくても書き続けますが、誰かに読んでいただけることは、創作の大きな励みになります。

『夜警(やけい)』

著者:湯谷良平(ゆたにりょうへい)

記念すべき第1回の受賞ということで、大変光栄に思います。

永井荷風文学賞選考の模様は季刊誌『三田文學』162号に全収録、新人賞受賞作も掲載しています。

『三田文學』162号と『磯崎新論』は中央図書館の特集展示コーナーに複数冊用意しています。

永井荷風文学賞記念展示

荷風が初代編集長を務めた大正4年までの『三田文學』に掲載された作品を中心に紹介しています。

日時=11月27日(木曜)まで

場所・会場=文学ミュージアム

通常展示エリア

問い合わせ=TEL047-320-3334文学ミュージアム

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 市長公室 広報広聴課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 広報グループ

- 電話 047-712-8632 FAX 047-712-8764

- 広聴・Webグループ

- 電話 047-712-8633 FAX 047-712-8764

- 政策プロモーショングループ

- 電話 047-712-6994 FAX 047-712-8764