更新日: 2024年3月5日

行徳・南行徳界隈

このページのご案内

歴史的街並みの散歩道

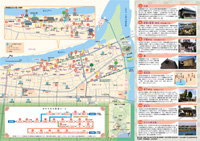

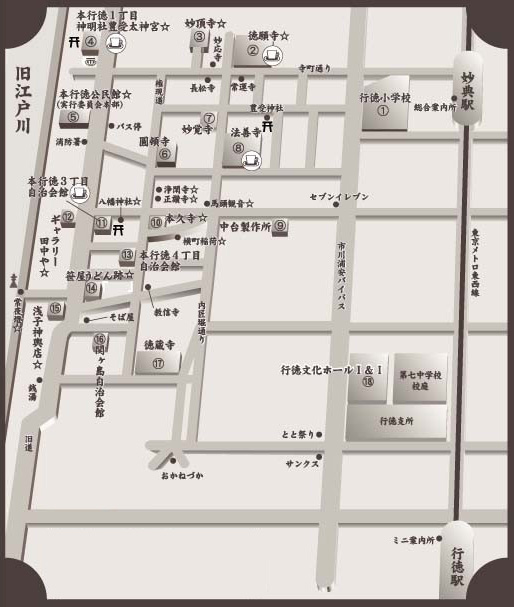

行徳街道界隈発見マップ。江戸時代、成田山詣に来た人々は船で行徳までやってきて行徳街道を陸路、成田山に向かいました。当時の面影を残す建物が残っています。

「市川市内の町を歩いて、見て、知ってもらう参考に」と職員が手作りで地図を作成しました。地域ごとの特色を紹介していて、11種類(平成13年8月1日現在)の「散歩道マップ」があります。

主な年中行事

- 1月1~3日

- 初詣

- 2月3日

- 節分会

- 妙応寺(本行徳)

- 常運寺(本行徳)

- 4月第1又は第2日曜日

- 行徳三十三観音めぐり・一番礼所は徳願寺

- 6月30日

- 水神祭 湊水神宮(湊自治会主催)昔はこの日が初泳ぎの日であったという

- 7月14日

- 湊新田胡録神社祭礼

- (土用丑の日)ほうろく灸加持 妙応寺(本行徳) 妙好寺(妙典)

- 8月上旬

- 市川市納涼花火大会

- 10月3日

- ぜんそく封じ 清寿寺(妙典)

- 10月の祭り

- 8・9日:下新宿 稲荷神社祭礼

- 10日頃:四カ村(しかそん)の祭礼 香取神社(湊・香取・欠真間・湊新田)

- 15日頃:行徳五ヶ町祭り(本行徳・本塩)、八幡神社(妙典)、春日神社(下妙典)、日枝神社(相之川)、胡録神社(関ヶ島)、熊野神社(新井)

- 18日頃:稲荷神社(押切)

- 11月16日

- 徳願寺(本行徳)(円山応挙作といわれる幽霊画や、宮本武蔵作といわれるだるま絵の公開)

- お十夜

- 12月31日

- 除夜の鐘 善照寺(湊)、源心寺(香取)

- そろばん供養 徳蔵寺(妙典)

権現みち寺めぐり

照徳山 本久寺 (日蓮宗)

本行徳24-18

047-357-2642

法華経寺の末寺で、元亀3年(1572)に中山法華経寺第13世瑞雲院日暁上人の弟子、本乗院日能上人によって開山されました。一塔両尊(題目塔と釈迦・多宝如来)を本尊として祀っています。

日蓮上人の木像は、身延山第11世法主行学院日朝上人(明応9年没)の作の日蓮宗にとっても貴重な宝物で、眼病守護日蓮大菩薩として言い伝えられています。

境内は、参道や路石を除いては、芝が植えられ、樹木も多く自然と調和した人を引き入れる魅力をもっているお寺です。

写真は特別公開時の日蓮聖人一代記の欄間

正讃寺 (日蓮宗)

本行徳23-29

047-357-3444

日乗上人が天正3年(1575)に創建した寺院で、釈迦如来を本尊とする弘法寺の末寺です。山号は法順山といいます。境内も本堂も小じんまりとしており、訪れる人々にほっとした安心感を与えてくれる雰囲気をもっています。本堂の前には、大蛇のお告げで地中から掘り出された石仏があります。

飯澤山 浄閑寺 (浄土宗)

本行徳23-34

047-357-1324

港区芝の増上寺の末寺であり、寛永3年(1626)に鎮誉上人によって創立されました。最初は草庵に等しかったものを代官により、七堂を備える立派な寺院にしたとされています。当時は近くの内匠堀から直接船で入れる池が有名なお寺でした。本尊は阿弥陀仏如来。山門入り口脇には、「南無阿弥陀仏」と六面に刻み、その下にそれぞれ「地獄・飢餓・畜生・修羅・人道・天道」と六道を彫った、高さ2メートルほどの名号石・六面塔がそびえ、半肉彫りの六地蔵が並んでいます。これらは、明暦の大火の供養のために建立。ほかに、慶安3年(1650)の萬霊塔、慶安4年の延命地蔵が立ち並びます。

妙覚寺 (日蓮宗)

本行徳15-20

047-357-3344

天正元年(1573)日栄上人が開山した寺院であり、日蓮上人の像を本尊して祀っている、法華経寺の末寺です。瓦葺きの本堂はまだ新しく、植え込みにも手入れが行き届いています。房総で唯一のキリシタン灯籠があります。

仏性山 法善寺 (浄土真宗本願寺派)

本塩1-25

047-357-2943

慶長5年(1600)宗玄和尚の開基です。この宗玄は河本弥左衛門といって関西の人でした。行徳にきた弥左衛門は海岸や荒地を開拓し、塩田をつくって塩焼の製法を里人に教えました。法善寺が行徳塩の発祥地として「塩場寺(しょばでら)」と呼ばれるのはこのことからです。本堂の前には芭蕉の「うたごふな潮の華も浦の春」の句を刻んだ「潮塚」と呼ばれる句碑があります。これは芭蕉の百回忌を記念して行徳の俳人戸田麦丈などによって寛政9年(1797)に建てられたものです。

平成12年の街回遊展では、西郷隆盛の漢詩掛軸(写真)、山岡鉄舟の六曲一双の屏風、天田愚庵の漢詩掛軸などが特別公開されました。

長松寺 (臨済宗大徳寺派)

本行徳8-5

047-357-2241

山号を塩場山(しょばさん)といいます。表札には、「塩場山長松禅寺」とあり、禅宗馬橋万満寺の末寺で、天文年間に開山されました。小さな山門をくぐって境内に入ると、本堂のそばに、六面の六地蔵の石柱が建てられています。これは、山門が鬼門にあたっているため、正面に六地蔵を建てて厄除けにしているものです。「三界萬霊」塔に薬師寺如来像が建ち、山号が塩場山というように、この辺は塩造りに関連した土地であり、かつて塩釜明神が祀られてありました。

写真は、平成12年の街回遊展で行われた虚無僧尺八演奏の様子。

海厳山 徳願寺 (浄土宗)

本行徳5-22

047-357-2372

徳願寺はもと埼玉県鴻巣市にある勝願寺の末寺で、普光院と呼んだ草庵でしたが、徳川家康の帰依によって、徳川の徳と勝願寺の願をとって「徳願寺」と名付け、慶長15年(1610)円誉不残上人を開山として創設されたと伝えています。

本尊の阿弥陀如来像は、北条政子の依頼によって仏師運慶が彫ったものと伝え、当山の2世忠山上人が、江戸城三の丸に安置されていたものを、当寺の本尊として移したものといいます。そして、三代将軍家光からは本尊供養料として十石の朱印が与えられています。

本寺の山門と鐘楼は共に安永4年(1775)の建造で、山門の仁王像や大黒天像などは明治維新の際、葛飾八幡宮の別当寺であった法漸寺から移したものです。また、当寺には文化4年(1807)江戸深川の永代橋墜落による溺死者の供養塔や、宮本武蔵の遺品を納めたという石地蔵などがあります。さらに宮本武蔵筆と伝える書画(上写真は達磨画)、円山応挙筆と伝える幽霊画(下写真)などが寺宝として伝えられています。(※写真は平成12年の街回遊展での特別公開時のものです)

明治4年印旛県庁が一時本寺に置かれたことがあり、また、明治6年には行徳小学校が本寺を仮校舎として設立されました。

関連リンク

妙栄山 妙好寺 (日蓮宗)

妙典1-11-10

047-357-3304

永禄8年(1565)篠田雅楽助清久の外護によって、中山法華経寺11世日典上人の弟子日宣法印を開山に迎え創建しました。篠田家は千葉氏の家臣で永禄7年の国府台合戦には小田原北条氏に味方したので、その恩賞としてこの妙典の地が与えられたと伝えられます。妙典の地名は、法華経の経典が日蓮の唱えた「南無妙法蓮華経」のごとく妙なる経典であるというところからついた地名です。また船橋市にある法典はもと妙典の人々によって開発された所であるため、妙典と同じく法華経に基づく妙なる法典からつけられた地名です。宝暦11年(1761)日秀上人のとき山門が造営されました。この山門は和様四足門として市内に残る江戸期の貴重な建造物の一つです(市の指定文化財)。隣接する八幡神社本殿の彫刻もまた優れたものです。

そのほか、山門の前にある供養塔は、安政の大地震のもので山門を入り左に妙田地蔵尊、右に観音堂があり、「ごんたくさん」伝説の奥の院があります。

平成12年の街回遊展で特別公開された寺宝

- 法華経寺開山 常修院日常上人(1213~1299) 永仁5年(1297) 曽根刑部へ授与双蓮の曼荼羅

- 法華経寺ニ祖 帥阿闍梨日高上人(1257~1314) 真筆

- 法華経寺三祖 浄行院日祐上人(1298~1374) 真筆

- 妙好寺開山一乗阿闍梨日宣上人 慶長4年(1599)8月にお書きになった曼荼羅

- 市川市指定有形文化財 山門の棟札 宝暦11年(1761)の造立を記録

妙応寺

本行徳2-18

047-357-4834

天正元年(1573)開山した寺院であり、鬼子母神などを祀っています。法華経寺の末寺で、七福神のユーモラスな石仏が出迎えてくれます。

徳蔵寺

関ケ島8-10

047-357-1460

行徳 伝統の技

鷹匠

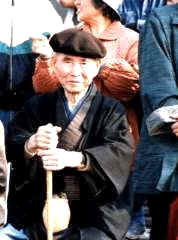

飼いならした鷹を放って野鳥をとらえる狩猟を鷹狩といいます。そして鷹狩をおこなう人を鷹匠といいます。花見薫氏(1910-2002、左写真)は、大正13年に鷹匠補として宮内省に入り、浜御苑鴨場(現浜離宮庭園)などにおいて昭和4年 小林宇太郎から家伝の鷹書を託され諏訪流16代となりました。

猛禽類を飼い慣らし、獲物を捕らえさせる鷹狩りは、4000年ほど前に中央アジアで始まったとされます。やがてこの技術は、インド・中東・ヨーロッパへ、また中国・朝鮮半島を経て日本へも伝えられました。最も古い記録は仁徳天皇43年に百済の王族酒君が献上した鷹を使い天皇が百舌野で雉を捕らえたと日本書紀に記されています。そして、1650年に及ぶ日本の鷹狩の歴史が始まりました。

写真は平成12年の街回遊展での様子。

菓匠 京山

心に残る行徳の風景や歴史をお菓子で描いてみました。この地に店を出して25年 武蔵鐔 鴨場の月 常夜燈と 創作した和菓子はいずれも下総行徳を題材として生まれたものです。

丸京味噌

丸京味噌は、明治17年に関口忠造さんが、味噌醸造業を開業しました。その後2代目喜太郎、3代目忠一郎、そして現代の4代目関口秀一さんに引き継がれいます。昭和18年には宮内庁ヘ製品献納も行われ、天皇家の方々には、度々の献上御喜納により親しみを持たれています。その他強化みその功労者として千葉県知事よりの表彰、品質優良に関しては、各省庁より多数受賞、特に安全衛生管理優秀に関しては、労働基準監督所より表彰を受けています。

浅子神輿店

江戸時代前にさかのぼる古い神輿店。神輿づくりには、木工・漆工・金工などの技術技法があり、浅子周慶代々の遺産としてその伝統を受け継いでいました。

夫である十五代目から、十六代浅子周慶を襲名した鈴木美子さんは、戦後神輿づくりがあまりよくない時代、試行錯誤し改良を重ね神輿芸術と言われるまでにしました。

その後も時代にマッチした新しい行徳神輿を製作していました。

平成22年には旧浅子神輿店店舗兼主屋が国の有形文化財に登録されました。

現在は、「市川市行徳ふれあい伝承館」として神輿をはじめとする、行徳の歴史や文化を紹介し、地域の魅力を発信する施設となっております。

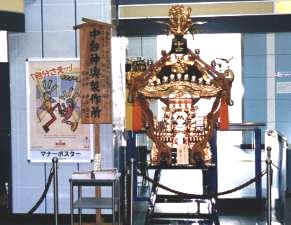

中台神輿店

平成12年街回遊展で妙典駅にて行われた、中台神輿店の神輿展示と写真展示。

後藤神仏具店

関連リンク

田中邸

行徳街道(本行徳3丁目)にある田中家は、350年前から続く旧家で、家屋は明治10年築(約130年前)の木造・瓦・2建て。先祖は行徳の塩場師(ショバシ)で、行徳町公選の初代町長だった田中栄次郎さん(安政5年生)が建てました。

玄関は昔ながらの格子戸作りに土間のタタキと、古き時代の生活様式が残っています。軒先には芭蕉の石碑が立ち、街道沿いには古い商家が点在しています。

常夜灯

行徳は、江戸への物資の積出し所として、また成田山参詣の出発点として、大変繁栄していました。

常夜燈は、成田山参拝の講中(信者グループ)が航路の安全祈願のため1812年(文化9年)船着場に建てたもので、高さ4.5メートル当時の行徳水運繁栄の面影を伝える唯一の史跡です。

平成11年12月、行徳郷土文化懇話会の働きかけで、関東大震災以来、初めて灯火されました。

関連リンク

笹屋うどんと中山こんにゃく

行徳の名物に「笹屋うどん」と「中山こんにゃく」がありました。「中山こんにゃく」は中山の法華経寺周辺で売られたものですが、その製造元が行徳で、1丁目から街道筋にかけて「中山こんにゃく処」の看板を軒並に出して製造していたようです。

「笹屋うどん」は現在でも安政元年(1854)に建てたという店が残っています。この笹屋うどんは「快晴の時をえらんで干し、味はすばらしくよく、実に長くてほめ賞すること限りなし」とまで宣伝されました。また川柳には「音のない滝は笹屋の門にあり」「さあ船がでますとうどんやへ知らせ」「行徳を下る小舟に干しうどん」などとあり、当時の旅人が船を待つ間に笹屋でひと休みし、土産に干しうどんを持ち帰る姿が生き生きと感じられます。

この笹屋には源頼朝が立ち寄ってうどんを食べた話が伝わり、またそのことを描いた屏風が残されています。さらに太田蜀山人が書いたというケヤキの大看板も残され、繁盛した時代を偲ばせています。屏風と看板は歴史博物館に展示されています。

(「市川散歩 No.4 行徳」より)

文化の街かど回遊マップと『ぎょうとく』

文化の街かど回遊マップ 行徳・妙典地区

ぎょうとく 歴史と自然の回遊路 (地域情報冊子)

市川市では「街かどミュージアム都市づくり」事業に取り組んでいます。

行徳・妙典地区を対象として「歩きたくなる街」をテーマに、地域を訪れる方々だけでなく地域にお住まいの方々にとっても改めて地域を再発見していただきたいと、住民の皆様と一緒にこの冊子を作成しました。

全22ページ。

※配布は終了しました

行徳回遊マップ

市川の散歩道 行徳塩浜のみちを歩く

市川市教育委員会制作のパンフレット。

画像をクリックすると大きな画像でご覧いただけます。

印刷用にはパンフレット(PDF)をご利用ください。

(大きな画像はウィンドウにあわせて小さく表示される場合があります。画像の右下にカーソルを合わせると、拡大のアイコンがでますので、お試しください。)

市川の散策道(行徳・南行徳)

画像の一部リンク先では、詳しい情報をご覧いただけます

その他の情報

地図内の地域名等をクリックすると、市内各地域界隈のページへ移動します。

関連リンク

このページに掲載されている

情報の問い合わせ

市川市 文化国際部 文化芸術課

〒272-8501

千葉県市川市八幡1丁目1番1号

- 企画調整グループ

- 電話 047-712-8557 FAX 047-712-8761

- 文化施設グループ

- 電話 047-318-9731 FAX 047-712-8761

- 美術館構想室

- 電話 047-712-8603 FAX 047-712-8761